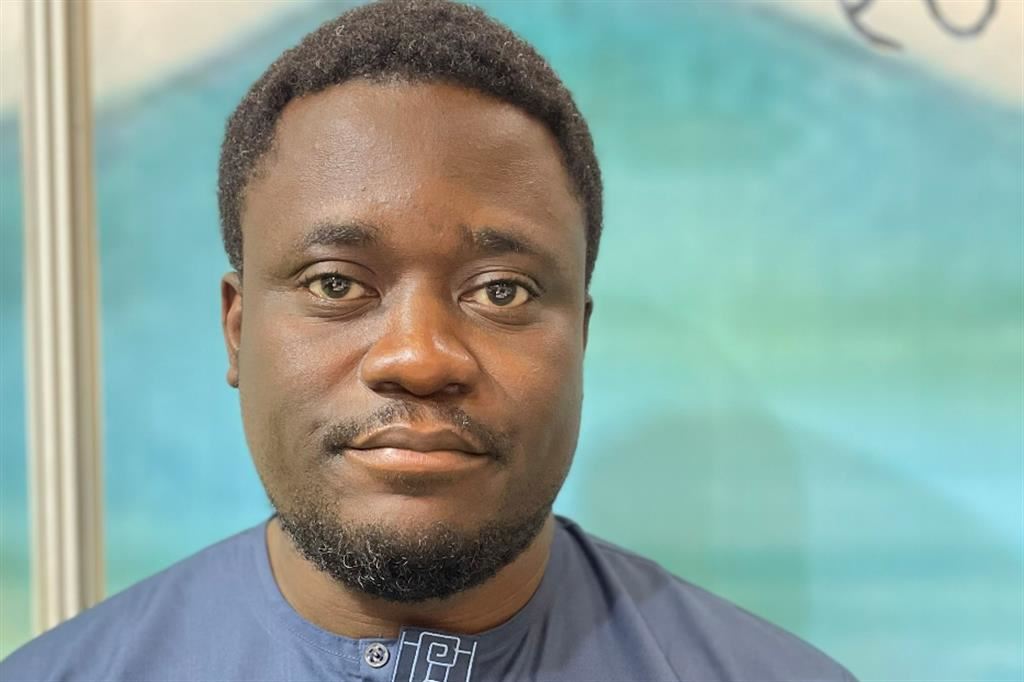

Il filosofo Bayo Akomolafe

In una serie di lettere destinate alla figlia di tre anni sulla possibilità di “trovare casa” nel mondo, il filosofo e intellettuale Bayo Akomolafe affronta alcune delle questioni cruciali della crisi contemporanea attraverso la lente intima della genitorialità. Si interroga su miti e rituali della modernità, sulla crisi ambientale, la decolonizzazione, l’idea di razza al di là delle retoriche dominanti, l’identità e l’appartenenza. Il libro, uscito per Exorma, si intitola Queste terre selvagge oltre lo steccato (pagine 400, euro 24,00). Ne abbiamo parlato con lui, in occasione della sua presentazione al Salone del Libro di Torino.

Il suo libro è un’esplorazione di come abitare le crepe del mondo. Cohen ha detto: «C’è una crepa in ogni cosa ed è lì che entra la luce».

«Non posso parlare a nome del leggendario cantautore, ma credo che egli concepisca le crepe come luoghi rotti e imperfetti che ci offrono l’opportunità di ricostruire. In un certo senso, le crepe coheniane sono messaggi di speranza, ci ricordano che non siamo perfetti, ci invitano a ricominciare anche in tempi difficili e desiderano l’abbondanza vivificante della luce. È un messaggio molto potente, ma io ho una visione leggermente diversa: penso alle crepe come a luoghi densi e interessanti in cui le relazioni socio-materiali incredibilmente complesse e fluide che forgiano i nostri corpi e i nostri ambienti si raccolgono in modi dirompenti, creando “mostri”. Un mostro è una figura di erranza, un segno di nuovi modelli, nuove cartografie. Un mostro è quando l’etica travolge la morale e ci costringe a riflettere su cosa significhi essere noi stessi. I mostri mescolano le cose, vivono nelle pieghe delle nostre vite “normali”, fino a quando le condizioni giuste sconvolgono l’equilibrio delle cose e tutto si rovescia. I mostri sono ciò che per me rendono interessanti le crepe, perché penso ai mostri come linee di fuga, luoghi di eccesso, aperture che nascondono una politica di sperimentazione ed emancipazione. È riunendoci intorno al mostro che rompiamo le trappole delle monoculture moderne».

Qual è la sua più grande paura?

«I sentimenti di ansia più persistenti che mi sopraffanno riguardano il pensiero di rimanere intrappolato nei retaggi generazionali della mia educazione, di essere un “cattivo” padre per i miei figli o di non ascoltare le persone che amo. Per chiarezza, non ho avuto un padre o una madre “cattivi”. Ho avuto un’infanzia fantastica. Eppure, per me la genitorialità è una vocazione spaesata che invita a creare assemblaggi sensoriali responsabili che ci spingono a incontrare i nostri figli come aspetti del loro mondo, plasmati non esclusivamente da noi ma dal molteplice. Spesso rimaniamo intrappolati nelle nostre esperienze e perdiamo di vista come il mondo aneli a nuove direzioni “attraverso” i nostri figli».

Le sue lettere parlano anche di urgenza del cambiamento climatico. Spesso si dice che non c’è più tempo. Che si può fare?

«C’è la presunzione che il tempo sia una cosa universale, un fatto compiuto. Siamo intrappolati nel tempo dell’orologio. Il tempo della bomba atomica. Il tempo dell’Antropocene. Il tempo dell’umano. Questo “tempo” ha forgiato i nostri corpi, la nostra immaginazione e le nostre aspirazioni politiche. Siamo in una trappola mortale, un ciclo di ripetizione in cui l’urgenza non fa che rafforzare il nostro blocco. Ciò che serve è una crepa. Serve una politica che non si impegni completamente a salvare gli esclusi, ma che si ostini a sperimentare ai margini del leggibile».

Il suo libro è anche un’ammissione di responsabilità nei confronti delle generazioni future.

«Il futuro è più immediato di quanto possiamo dire. Nel mio libro non scrivo solo a un destinatario stabile delle mie lettere, mia figlia Alethea, ma a una diffrazione prolungata, che attraversa il tempo, nelle sue molteplicità. Navighiamo sempre tra i futuri nel denso presente; suppongo il mio libro parli del “denso presen-te”, dell’incarcerazione della speranza e delle prospettive di un progetto politico che ci permetta di trasformarci in nuove forme anticipatrici».

Il titolo della terza lettera del libro è “Abbracciare i mostri”. Il primo passo potrebbe essere un approccio integrativo?

«Abbracciare i mostri non significa accettarli o integrarli. Si tratta di una politica di inclusione che imborghesisce violentemente il mostruoso, rendendolo più leggibile e appetibile al consumo. Se per integrazione intendiamo “aggiustare”, allora non è quello che voglio. Non voglio rendere i mostri più presentabili, voglio “portare qualcosa di incomprensibile in questo mondo”, voglio pensare a come i mostri ci invitino a perdere la strada».

.jpg?dt=1733319751969&Width=300)

.jpg?dt=1733319751969&width=677)

.jpg?dt=1733252688944&Width=300)

.jpg?dt=1733252688944&width=677)