Golpe, dittatori e «caudillos»: l'antico vizio del Sudamerica

Da Morales in Bolivia a Maduro in Venezuela, da Castro a Cuba a Moreno in Ecuador, la tentazione di governare oltre i limiti...

Lo disse, al Congresso di Angostura, l’eroe dell’indipendenza latinoamericana Simón Bolívar: «Niente è così pericoloso come consentire a un medesimo cittadino di restare per lungo tempo al potere». Da allora – era il 15 febbraio 1819 – sono trascorsi quasi due secoli. Eppure il Continente continua a fare i conti con la tendenza dei propri rappresentanti a perpetuarsi al comando. Si tratta di un 'vizio' antico, proprio dei dittatori del primo Novecento, dal messicano Porfirio Diaz, al paraguayano Alfredo Stroessner, all’haitiano Francois Duvalier. La fine della cruenta stagione dei golpe e il ritorno della democrazia, più o meno funzionante, nella regione non l’ha cancellato. Tanto che l’intellettuale uruguayano Guzmán Carriquiry Lecour lo definisce, nell’interessante saggio 'Memoria, coraje y esperanza' (Nuevo Inicio), una «tendenza perniciosa» e una «sfida storica in sospeso» da affrontare per il benessere delle istituzioni democratiche latinoamericane. A minacciare queste ultime, ora, non è la loro sospensione o abrogazione manu militari come accadeva fino a qualche decennio fa. Bensì la prassi di numerosi presidenti, regolarmente eletti, di trovare un pretesto legale per modificare le rispettive Costituzioni, in modo da potersi ricandidare all’infinito. Un’ambizione, la loro, non facile da soddisfare.

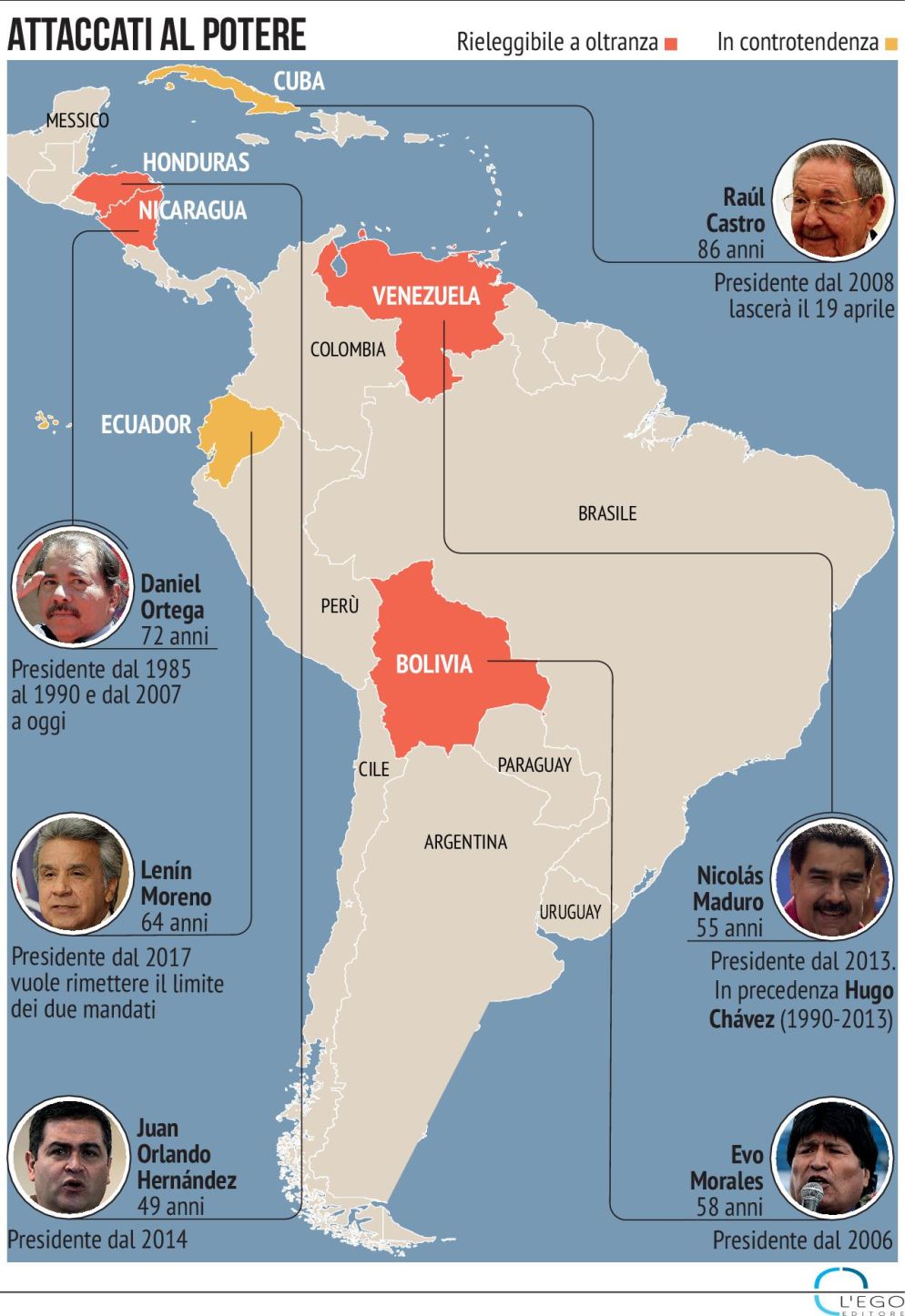

La maggior parte delle Carte, molte delle quali figlie dell’ultima ondata di democratizzazione, hanno fatto tesoro del consiglio di Bolívar, ponendo un limite ai mandati consecutivi possibili. Nazioni come il Cile, addirittura, escludono tale opzione, richiedendo una pausa tra un incarico e l’altro. I leader, però, sono stati abilissimi nell’aggirare gli ostacoli. A cominciare da Hugo Chávez, proclamatosi paradossalmente erede di Simón Bolívar. Il defunto capo di Stato del Venezuela, nel 2009, ricorse allo strumento del referendum per consentire – e consentirsi – la 'rielezione a oltranza'. Una prerogativa di cui il suo successore, Nicolás Maduro, è pronto ad avvalersi. Nonostante la recessione economica feroce, la conseguente crisi umanitaria in corso a Caracas, l’incubo imminente del default, le proteste costate la vita, nei mesi scorsi, ad almeno 124 persone, il presidente ha annunciato di recente l’intenzione di presentarsi al voto del 2018.

La svolta di Chávez ha fatto da 'apripista' agli alleati: il nicaraguense Daniel Ortega e l’ecuadoriano Rafael Correa. Entrambi hanno invocato la volontà popolare per abolire i limiti costituzionali, con i rispettivi plebisciti del 2014 e nel 2016. E l’hanno spuntata. Il boliviano Evo Morales ha cercato di percorrere la stessa strada. Il 22 febbraio dell’anno scorso, il primo presidente indigeno di La Paz ha chiamato i cittadini alle urne per decidere sull’abrogazione del vincolo dei due mandati successivi. Con una differenza di due punti percentuali scarsi, la proposta è stata bocciata. Morales, però, non si è arreso. A settembre il suo partito, Movimiento al socialismo (Mas), ha presentato istanza alla Corte costituzionale contro il divieto, considerato 'lesivo' dei diritti politici dei rappresentanti in carica. Il 28 novembre è arrivato il verdetto. Favorevole a Morales: quest’ultimo – come tutti gli altri politici – potrà candidarsi allo stesso incarico all’infinito. Di sicuro, come ha sempre detto, lo farà alle presidenziali del 2019. Se venisse confermato – per la quarta volta – resterebbe al potere fino al 2025, conquistando il titolo di leader più longevo. Un record detenuto al momento da Ortega, l’ex guerrigliero sandinista passato al neoliberismo, seppur con venature populiste. Il 'dinosauro' di Managua, in carica dal 2006 e rieletto il 6 novembre 2016, rimarrà alla guida fino al 2022. Più dei famigerati Somoza, la dinastia dittatoriale che Ortega contribuì a sconfiggere.

L'attitudine a perpetrarsi al comando non è esclusiva della cosiddetta sinistra populista latinoamericana. Il leader dell’ultradestra colombiana, Álvaro Uribe, ci aveva provato nel 2010, salvo essere fermato dalla Corte suprema. In tempi, più recenti, in Paraguay, il presidente Horacio Cartes, della formazione di destra Partido colorado, ha cercato di far passare un 'progetto rielezionista'. La rivolta, con tanto di 'assalto' al Parlamento lo scorso primo aprile, l’ha costretto a fare marcia indietro. Il collega honduregno Juan Orlando Hernández – anche lui di destra – è riuscito in un analogo intento. Il presidente ha così sfidato il rivale di centro-sinistra Salvador Nasralla alle consultazioni del 26 novembre. Il risultato – favorevole a Hernández per un pugno di voti, secondo la stessa corte che ne ha permesso la ricandidatura – ha fatto precipitare il Paese nel caos politico. L’opposizione non riconosce la vittoria e la stessa comunità internazionale è perplessa.

L'ansia di eternità di molti governanti latinoamericani, dunque, non dipende dalla loro collocazione sull’asse destra-sinistra. Riguarda, bensì, la concezione dello Stato e affonda le proprie origini in una certa forma di 'caudillismo'. Per cui il leader - in virtù del proprio rapporto con il popolo-massa - è al di sopra delle istituzioni. Il risultato è un circolo vizioso, per cui il capo forte è prodotto di un’architettura democratica fragile. Al contempo, però, egli, ne è anche causa: il suo agire determina un ulteriore indebolimento della struttura, rendendo sempre più indispensabile la sua presenza. Sulla dicotomia tra politica-potere e politica-servizio, la Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal) e dal Conferenza episcopale latinoamericano (Celam) hanno di recente voluto hanno richiamare l’attenzione dei politici cristiani, invitandoli a mettere al primo posto il bene comune.

Nel frattempo, si notano dei timidi segnali di cambiamento proprio dove meno ce lo si aspetterebbe. Due Paesi che avevano scelto la via dei 'mandati senza limiti' sembrano pronti al passo indietro. Il 30 novembre, il presidente ecuadoriano Lenín Moreno, delfino di Rafael Correa, ha deciso di indire un referendum contro la possibilità di rielezione a oltranza. Una scelta che ha mandato su tutte le furie Correa. Quest’ultimo, con una mossa strategica, aveva scelto di non ricandidarsi subito al termine del secondo mandato. Ma di concedere al Paese una pausa – riempita dal 'fidato' Moreno – prima di tornare in sella. Ora, forse, non potrà più farlo. Il caso più significativo, però, è quello della Cuba castrista. Il 'padre della Revolución' Fidel è rimasto al vertice per 49 anni consecutivi, guadagnandosi il primato continentale. Ora, però, il fratello e successore – che lo ha sostituito dal 2006 – Raúl Castro, è pronto a uscire di scena. Lo ha sancito ufficialmente, nell’aprile 2016, di fronte agli oltre mille delegati all’VIII Congresso del Partito comunista cubano (Pcc). E finora non ha cambiato idea, tranne un prolungamento dell’incarico di due mesi per gestire gli sconquassi generati dall’uragano Irma. Il 19 aprile prossimo, dunque, Raúl cederà le redini dello Stato a un successore. Certo, questo sarà designato dal Bureau politico del Pcc, di cui Castro deterrà la guida fino al 2021. E, con tutta probabilità, sarà l’attuale vice Miguel Diaz-Canel. Quest’ultimo, durante il primo anniversario della morte di Fidel Castro, il 25 novembre scorso, ha ripetuto i vecchi leit-motiv dell’ortodossia rivoluzionaria. Diaz-Canel è, però, un tecnocrate e soprattutto appartiene a una generazione, anche politica, successiva. Con tutte le incognite del caso, dunque, il ritiro di Raúl rappresenta un passo avanti nel difficile percorso della transizione. Donald Trump – e la sua politica volta a riportare la Guerra fredda ai Caraibi – permettendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA