È un ammainabandiera definitivo. Inglorioso. Donald Trump è passato dalle parole ai fatti. Abbandonerà i curdi al loro destino, ripiegando con armi e bagagli dal nordest della Siria. È sicuro di aver sconfitto il Daesh e completato con successo la missione. Che cosa ne dobbiamo dedurre? Che i curdi hanno avuto il loro momento di gloria e di libertà. Sono serviti a Kobane, a Raqqa e nell’est dell’Eufrate. Ora che il Califfato sembra non mordere più, può calare il sipario.

Non tutti ne convengono. Jim Mattis, segretario di Stato alla Difesa, è già ai ferri corti con il presidente su altri dossier. Ritiene che la presenza americana in Siria sia indispensabile per scongiurare un riemergere del Califfato, per monitorare da vicino Bashar Assad e per temperare gli eccessi espansionistici di Russia e Iran. Ritirarsi ora, assesterebbe anche un colpo mortale alla fiducia di altre migliaia di combattenti locali: i famosi “proxy”, che stanno guerreggiando per procura in miriadi di altri teatri, dall’Afghanistan alla Somalia. Il generale Dunford, ormai al termine del mandato, dice esattamente le stesse cose, concorde con il Dipartimento di Stato Usa. La cacofonia fra i propositi del presidente e quelli dei suoi è totale.

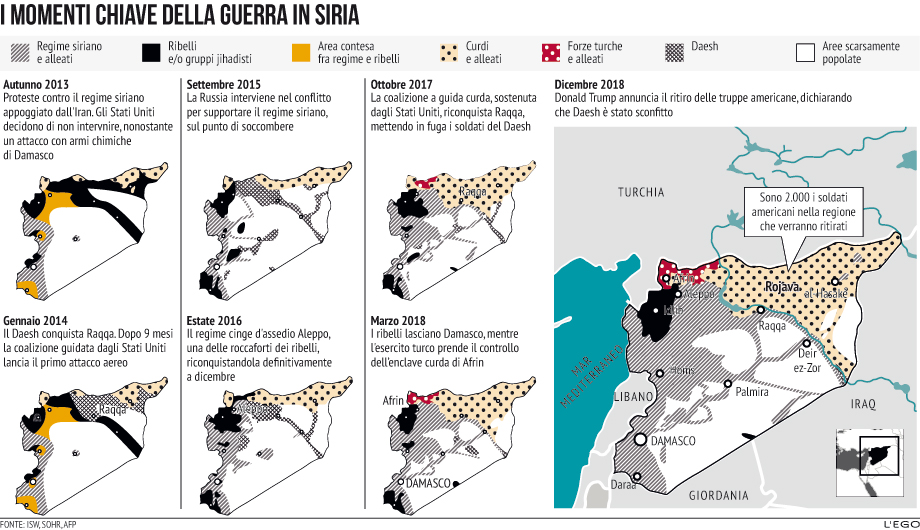

Donald Trump è ondivago. La sua presidenza è stata segnata da un incremento dei bombardamenti diretti in Yemen e in Somalia e da un aumento delle truppe in Iraq e in Siria. La presenza di 2mila militari americani (e di altrettanti contractor privati) nei cantoni curdi di Kobane e Qamishli è sempre stata un freno alle operazioni di pulizia etnica dei turchi. È servita a coinvolgere, cooptandoli, anche pacchetti di forze speciali francesi e britanniche. Dubitiamo che Parigi e Londra restino nel Rojava senza Washington. Il tradimento dell’Occidente sarà allora completo.

Scemando il deterrente americano, Ankara potrebbe approfittarne per ghermire Mambij e attaccare nell’est dell’Eufrate. Potrebbe sentirsi implicitamente autorizzata a reprimere i curdi siriani con la stessa ferocia che usa loro in Turchia. Il voltafaccia di Trump servirà forse a riesumare il rapporto diretto con Erdogan, parzialmente rinato dopo l’affaire Kashoggi, ma consegna definitivamente le chiavi della Siria alla Russia e all’Iran. D’ora in poi Mosca sarà l’unico deus ex machina dei negoziati ed eserciterà un’influenza ancor più crescente sul Mediterraneo orientale e nel Vicino Oriente. Sta cominciando a raccogliere i dividendi di un ritorno in grande stile nella regione, abbozzato a inizio decennio. Non è più solo il perno dell’equazione siriana, ma anche il centro nevralgico degli affari regionali, se solo si pensi al modus vivendi simultaneo con Israele, l’Arabia Saudita, la Turchia e l’Iran, ’binomi’ dalle agende spesso conflittuali.

L’azzardo di Trump ha il potere di rimescolare le carte, pur essendo gli americani da sempre marginali in Siria. Fa indirettamente il gioco dei corridoi pan-sciiti iraniani, scontentando i sauditi e dispiacendo agli israeliani. Rafforza in un colpo solo il potere negoziale di Bashar Assad. Potrebbe favorire la riconquista totale del territorio nazionale da parte delle forze lealiste, permettendo a Damasco di riprendere il controllo delle risorse petrolifere dell’Est, ancora in mano ai curdi. Uno scenario che completerebbe il successo militare di Mosca e dell’Iran e che porrebbe le basi per un’inedita convergenza fra Damasco e Ankara, entrambe determinate per ragioni diverse a ridimensionare le pretese curde. Sullo sfondo, fa capolino l’ombra della Cina, con i suoi 300 consiglieri militari a Damasco e le mani al portafogli, zeppo di 2 miliardi di dollari per la ricostruzione postbellica. Un affare imperdibile per Pechino.