Il viaggio nel cuore dell'orrore: «L'inferno nelle celle di Sednaya»

di Redazione

L’ingresso, tra l’odore di morte, alle camere di isolamento e a quelle comunitarie è angosciante: per terra vestiti e documenti. Agghiacciante poi la pressa dove «venivano schiacciati i corpi»

«Questa prigione ha un segreto e questo segreto morirà con lei». Abu Yaser, tuta mimetica e passamontagna nero, scuote la testa mentre guida un gruppo di fotografi forensi che stanno raccogliendo materiale su quella che Amnesty International ha ribattezzato “La macelleria umana”. Sulla spalla ha una vecchia arma russa.

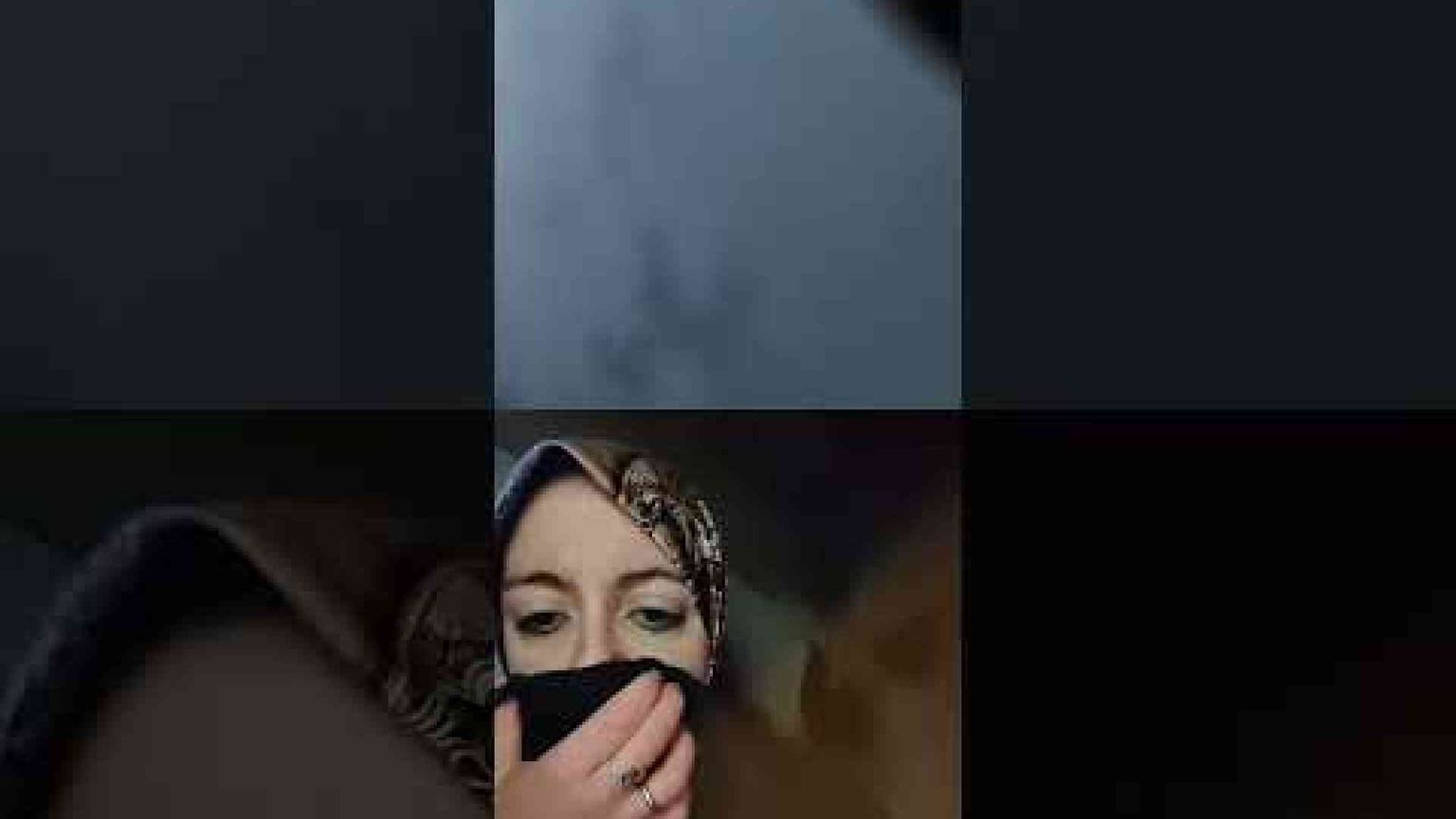

«Quando abbiamo iniziato ad aprire i cancelli abbiamo avuto la sensazione di essere di fronte all’inferno». Al carcere, che sta in cima a una montagna rocciosa, si accede attraverso un primo cancello esterno militarizzato, dove fino all’8 dicembre erano di pattuglia soldati governativi. Ora, a custodire quel luogo di morte, sono i volontari del governo di transizione, tutti giovanissimi – il più grande ha venticinque anni – ma in un Paese come la Siria dove il settanta per cento circa della popolazione ha meno di trent’anni, è la norma. Sono tutti siriani, alcuni facevano parte dell’Hts. Ognuno di loro a Sednaya, ha perso qualcuno. Chi un fratello, chi un padre, chi un amico. La struttura è immensa. Sulla porta principale sono dipinte due bandiere, quella del governo degli Assad e quella palestinese. In molti si chiedono il perché di quest’ultima. La pioggia incessante ha scolorito le numerose immagini dei “mafqudin”, le persone scomparse forzatamente, alcune non ancora ventenni: ragazze e ragazzi, che i parenti hanno cercato ovunque; su quei fogli la foto del loro congiunto, il nome, l’anno dell’arresto o della scomparsa e i recapiti da contattare per le informazioni. Dentro l’ex carcere bisogna usare le torce e coprirsi naso e bocca. È buio nella maggior parte degli ambienti e l’aria è irrespirabile. L’odore è pungente e non abbandona le narici, nemmeno nei giorni successivi.

L’odore della morte e di tutto ciò che la mancanza totale di servizi igienici può provocare. I ragazzi in divisa pattugliano i diversi piani per assicurarsi che i pochi visitatori alla fine trovino l’uscita di quel labirinto e che nessuno porti via niente: documenti, abiti appartenuti ai detenuti. Entriamo dal lato sinistro e subito troviamo un passaggio sotterraneo stretto e buio. Ci entriamo. Davanti a noi decine di celle di isolamento. Le pesanti porte nere in ferro hanno una grata che si apre dall’esterno. All’interno lo spazio è piccolissimo, freddo e buio. La sensazione è quella di essere dentro a un loculo. Per terra coperte logore; sui muri, incisi nel tempo, date, preghiere e nomi, di uomini e donne. Al piano di sopra le celle comunitarie non si contano. Mura fredde e un cancello di ferro, nessuna finestra, niente acqua, né letti. In un angolo c’è una latrina dove l’acqua sarebbe dovuta arrivare attraverso un tubo molto sottile, lo stesso tubo dal quale i detenuti avrebbero dovuto anche bere. Camminiamo su montagne di coperte e abiti logori. « In questa cella c’erano donne e bambini, molto piccoli. Hanno urlato dalla paura quando ci hanno visto, pensavano fossimo lì per fare loro del male. Erano scioccati e non riuscivano a tenere gli occhi aperti perché sono stati rinchiusi al buio per troppo tempo » , racconta un giovane che ha partecipato alla liberazione dell’ 8 gennaio 2024.

In più punti ci sono i segni dei fori di trapano e degli scavi fatti dalle squadre dei White Helmets, la protezione civile siriana nata negli anni della guerra, in cerca di eventuali celle sotterranee. «Qui abbiamo trovato anche ottanta persone, ammassate l’una sull’altra. Faticavano a camminare perché gli arti erano intorpiditi; alcuni li abbiamo caricati sulle spalle», racconta un giovane che si abbassa il passamontagna in segno di rispetto verso l’uomo che sta accompagnando, un ingegnere che cerca il segno del passaggio di suo figlio Khalil, studente in Legge, arrestato nel corso di una manifestazione, appena ventenne, più di tredici anni fa. « Io mi sono arreso quando ho visto che non era tra le persone liberate, ma sua madre dice che è vivo e le madri non sbagliano. Chi vede questa prigione odia il giorno in cui è nato». Alcune stanze piene di documenti sono state date alle fiamme dai lealisti prima della loro fuga. In altre i documenti sono stati buttati a terra dai familiari stessi dei detenuti, in cerca di informazioni. Troviamo permessi di visita, sentenze di condanna all’ergastolo, foto di prigionieri ridotti pelle e ossa, documenti militari riservati. In un altro ramo, al piano terra, arriviamo alle stanze delle impiccagioni e quelle delle torture. Si riconoscono dalle pesanti corde e dagli strumenti sparsi ovunque. Sembra di sentire le urla di chi è morto lì dentro. Vicino, le celle dove sono stati ammassati i corpi delle persone uccise negli ultimi giorni, prima della caduta del regime.

«Questa è la pressa, qui venivano schiacciati i corpi… Vogliamo giustizia», afferma uno dei giovani custodi. Il tempo a Sednaya sembra sospeso. Anche i visitatori escono diversamente da come sono entrati. Sul muro esterno della prigione della morte è stata dipinta la bandiera dell’indipendenza con una scritta inequivocabile: «Siria libera: la macelleria umana, non dimentichiamo e non perdoniamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA