Quei treni per Auschwitz: letture per ragazzi

Nella Giornata della memoria qualche consiglio di lettura per i più piccoli.

L’Italia occupata dai nazisti e l’eco degli alleati che risalgono il Paese per liberarlo dalla dittatura; il dramma egli ebrei strappati dalle case e dalle loro vite e stipati sui treni dei viaggi senza ritorno; l’Italia fascista che sapeva e collaborava e quella degli ideali, generosa, sgomenta nel sospettare l’insospettabile e semplicemente cosciente di dover fare. E non stare a guardare. Su questi dati

che sono la costante di tanti racconti sulla Shoah, la guerra e la Resistenza, Fabrizio Altieri – pisano, insegnante, con una laurea in ingegneria meccanica – orchestra un romanzo coinvolgente, complesso e corale, dove ogni personaggio è una storia dentro la storia. L’uomo del treno (Il Battello a Vapore Piemme; 15 euro) è uno di quei libri che sa togliere il fiato ed emozionare oltre che con i colpi di scena di cui è prodigo con il racconto dell’umanità dei protagonisti.

che sono la costante di tanti racconti sulla Shoah, la guerra e la Resistenza, Fabrizio Altieri – pisano, insegnante, con una laurea in ingegneria meccanica – orchestra un romanzo coinvolgente, complesso e corale, dove ogni personaggio è una storia dentro la storia. L’uomo del treno (Il Battello a Vapore Piemme; 15 euro) è uno di quei libri che sa togliere il fiato ed emozionare oltre che con i colpi di scena di cui è prodigo con il racconto dell’umanità dei protagonisti.

Primo tra tutti l’Orso, uomo imponente, rispettabile e rispettato, di poche parole, titolare della falegnameria Mazzanti, il primo a nutrire sospetti sugli strani treni che passano davanti al suo capannone, un tempo carichi di legname. È lui a condividere con i suoi più fidi operai le domande sul tragitto di quei carri bestiame che rallentano e si fermano per qualche minuto, e dalle cui fessure s’intravvedono centinaia di occhi spalancati e impauriti. Con un’ardita missione e sfidando i controlli nazisti, Orso e i suoi riescono a sganciare e sostituire un vagone, nell’intento di salvare quelle vite. Dentro però, con grande sorpresa, trovano un solo uomo abbarbicato alla propria valigia. Un clandestino, che non vuole assolutamente essere liberato. Salvare Andrea, l’uomo del treno, suo malgrado - il professore di matematica è deciso a compiere lo stesso viaggio di sua moglie e di sua figlia, deportate dal Ghetto di Roma – diventa l’imperativo di quel manipolo di gente semplice e coraggiosa. Tra loro c’è anche Giuliana, la giovane impiegata audace che con la sua macchina fotografica cerca di fermare la memoria di tutto quello che in breve non sarà più lo stesso, e Piero il giovane che tiene insieme affari loschi e gesti di grande generosità. Anche qui è la banalità del bene a trionfare, l’ordinario eroismo degli umili che ci riconcilia dopo tante atrocità con il genere umano. Dai 15 anni

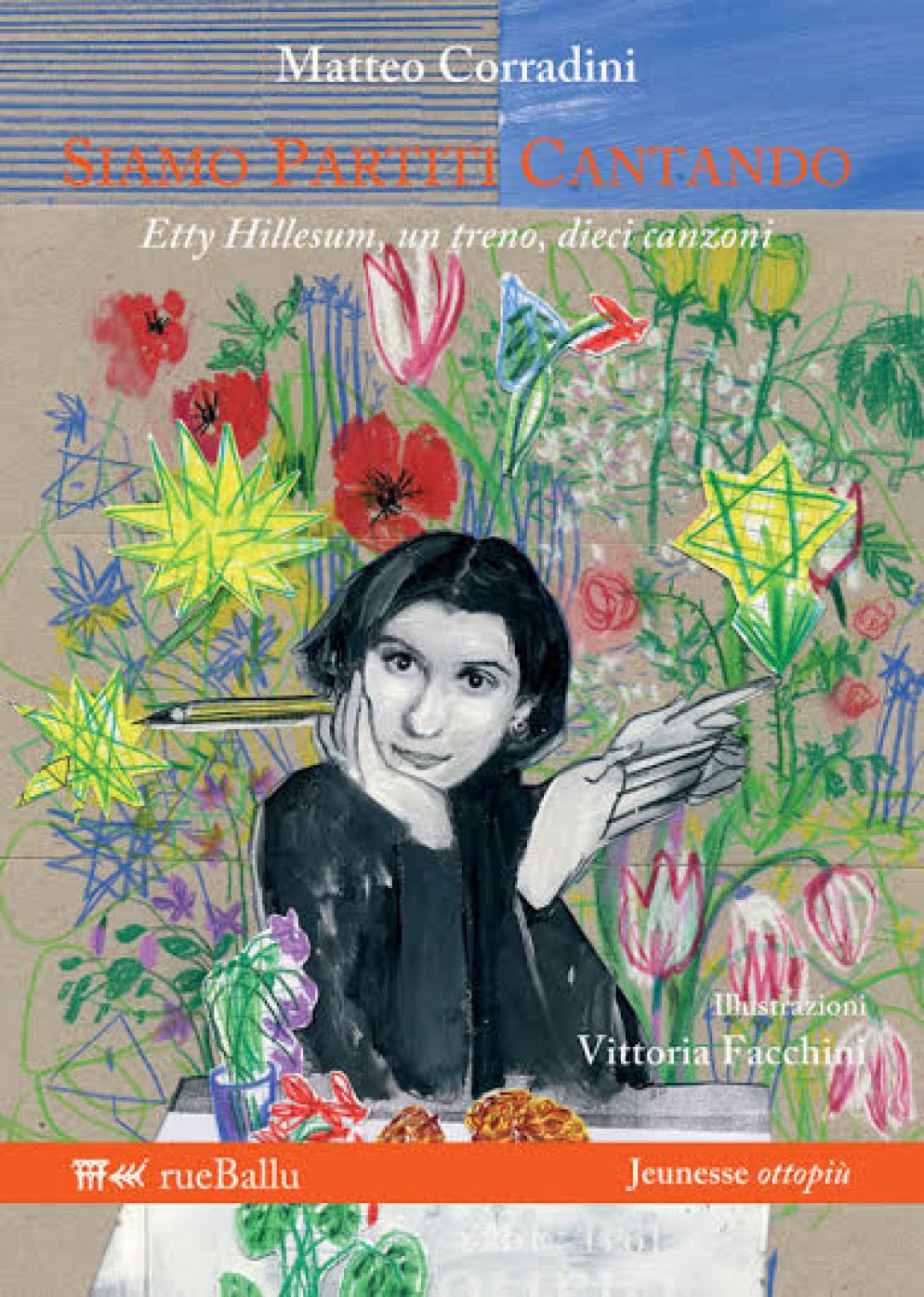

Due anni di silenzio editoriale, durante i quali ha lavorato al progetto impegnativo come curatore della nuova edizione italiana del Diario di Anne Frank per Rizzoli, ci restituiscono un Matteo Corradini in gran forma nel raccontare la vicenda drammatica di un’altra giovane donna che l’odio nazista non è riuscito a piegare. Siamo partiti cantando. Etty Hillesum, un treno, dieci canzoni ( con le illustrazioni di Vittoria Facchini) è il quindicesimo volume della collana “Jeunesse ottopiù” - Premio Andersen 2016 come "miglior progetto editoriale” – gioiello di punta di rue Ballu, raffinato editore in Palermo. Quando lascia il campo di transito di Westerbord

sui treni dei deportati il 7 settembre 1943, Esther Hillesum, detta Etty, non ha ancora trent’anni. Ma è consapevole dei nuovi e più pesanti tormenti che troverà ad Auschwitz, del tragico destino che condividerà con oltre centomila ebrei olandesi.

sui treni dei deportati il 7 settembre 1943, Esther Hillesum, detta Etty, non ha ancora trent’anni. Ma è consapevole dei nuovi e più pesanti tormenti che troverà ad Auschwitz, del tragico destino che condividerà con oltre centomila ebrei olandesi.

Come assistente ai prigionieri al campo di Westerbord avrebbe potuto salvarsi ma Etty vuole fare di testa sua, seguire la sua famiglia e la sua gente. Senza arrendersi, senza farsi sconfiggere, tenendo in pugno la propria vita e persino il proprio dolore, scegliendo di non rispondere all’odio con l’odio. Durante il viaggio verso Auschwitz Etty lascia cadere da una piccola apertura del vagone un biglietto sul quale ha scritto: «Il treno si stacca dalla stazione e io mi stacco dalle cose pesanti. State sereni e non piangete: siamo partiti cantando». La frase prestata al titolo del libro che Corradini scrive attingendo alle lettere e al diario scritto in gran parte a Westerbord

dal 1941 al ’43. Dai 14 anni

dal 1941 al ’43. Dai 14 anni

Solo quarant’anni dopo aver attraversato la Shoah con gli occhi e il cuore di una ragazzina, Chava Kohavi Pines ha trovato la forza di mettere per iscritto e raccontare l’orrore e il dolore di quegli anni che hanno lasciato ferite impossibili da sanare completamente. Ha solo quattordici anni quando nel 1942, allora era austriaca e si chiamava Eva Hirsch, viene deportata con la madre e tanti altri ebrei da Vienna dove è nata, a Theresienstadt, sotto gli occhi indifferenti dei vicini di casa, in Cecoslovacchia.

Nel ghetto si patiscono privazioni e umiliazioni, anche se soprattutto i più giovani cercano di tenere viva una parvenza di convivenza civile, onorando l’amicizia e la lealtà, la generosità, l’aiuto fraterno, festeggiando persino un compleanno con un’improbabile torta. Poi il trasferimento ad Auschwitz e la caduta nella follia nazista più atroce fino al ’45 quando la liberazione dei campi e la fine della guerra, riporta i sopravvissuti nel mondo. Un chilo di cioccolato. Diario di una ragazza ebrea ad Auschwitz (Edizioni TerraSanta; 14 euro) è una testimonianza vibrante di un’infanzia infranta e di un difficile ritorno alla normalità. Perché la memoria non si cancella e perché le ombre di quel passato tornano senza tregua a tormentare chi è sopravvissuto. E allora bisogna trovare una propria strada e una propria nuova terra in cui rinascere. Ritornata in Palestina, dal ’46 Chava vive in un Kibbutz nel Neghev dove ha ritrovato se stessa assumendo il nome con il quale ha firmato il libro. Dai 14 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA