Ci sono filosofi che sfuggono al canone o almeno ai pregiudizi intorno a una particolare tradizione. Se oggi volgiamo l’attenzione agli Stati Uniti i pensieri corrono alla filosofia analitica, ai suoi stilemi e alle sue fissazioni. Qualora invece si risalisse la corrente fino ai primi anni del secolo scorso o agli ultimi di quello precedente balzerebbero subito alla mente le tradizioni pragmatiste di Pierce, James o Dewey. E in questa cornice richiuderemmo quanto di primo acchito definiamo filosofia americana. Eppure c’è chi a questa tradizione si è in maniera sdegnosa, o forse sarebbe meglio dire aristocratica, sottratto. È il caso di George Santayana di cui ora Bompiani pubblica, nella benemerita collana fondata da Giovanni Reale Il pensiero occidentale, La tradizione signorile nella filosofia americana e altri saggi (pp. 710, euro 35).

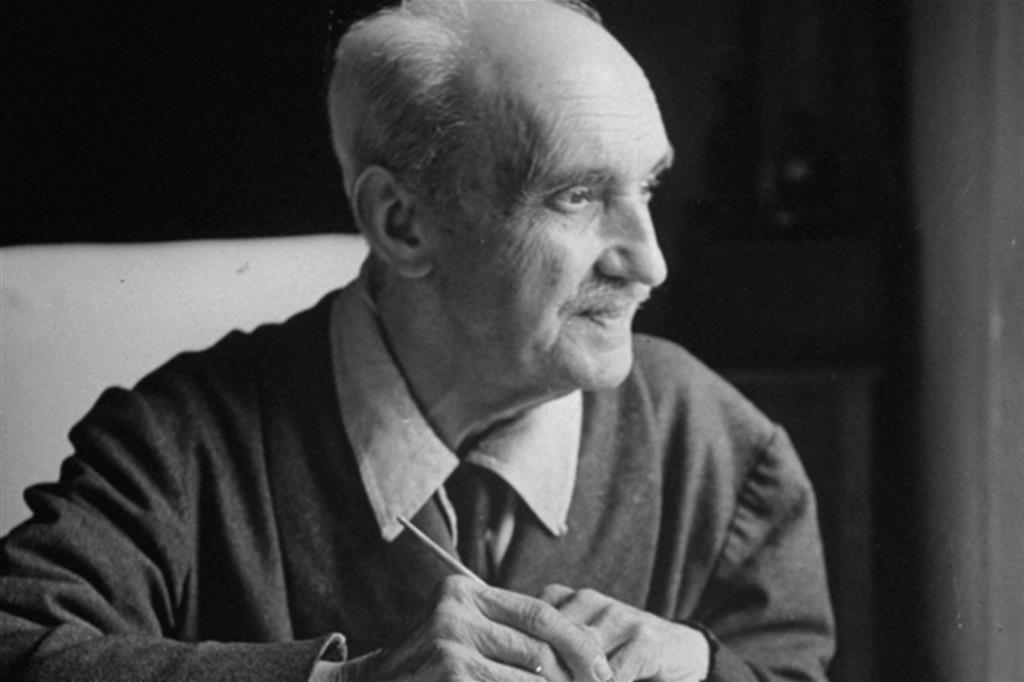

L’ampia introduzione di Leonarda Vaiana ci conduce a riscoprire un autore che oggi, per quanto dimenticato, non manca ancora di parlarci. Interessante non è tanto il suo j’accuse alla mentalità americana. A suonare accattivante è la critica alla modernità che da quella mentalità emerge. Parrebbe un dibattito confinato agli Stati Uniti. Eppure oggi, superata la soglia del XXI secolo, quella critica risulta calibrata per un mondo, il nostro, globalizzato dove i costumi e le mentalità tendono a uniformarsi adottando modelli e miti veicolati dalle serie televisive, dai social network, dai fast food. Tutti riflessi di quell’americanismo sferzato dal pensatore ispano-americano. Nato nel 1863 a Madrid, ad appena nove anni George Santayana si trasferisce a Boston per riunirsi alla madre. Nel New England compie i suoi studi e a Harvard segue le lezioni di maestri come Royce e James.

E lì, tra lo stile neoclassico dei suoi edifici, intraprende la carriera universitaria, almeno fino al 1912 quando si ritira dall’insegnamento e torna in Europa. Dopo lunghi soggiorni in Francia e in Inghilterra sceglie di vivere, fino alla morte sopraggiunta nel 1952, a Roma. Il legame col vecchio continente, testimoniato dal mantenimento della cittadinanza spagnola, non lo convince comunque a entrare nei dibattiti culturali europei, non rinunciando mai a scrivere in inglese. Malgrado viva nella Città eterna, si defila dalla sua vita culturale.

Quando Enrico Castelli lo invita nel 1946 al Congresso internazionale di filosofia a fianco di Raymond Aron, Maurice Blondel, Karl Jaspers e Galvano della Volpe, Santayana si limita a inviare il suo contributo senza prendervi parte. Questa contraddizione tra il sentirsi europeo e il rivolgersi ai propri lettori in inglese rimane la cifra della sua esistenza. Ostinato critico del conformismo proprio all’ambiente culturale d’Oltreoceano, al- l’interno di quell’ambiente comunque fa carriera. L’ambiguità dell’outsider che si vuole insider, e viceversa, specchia ancora la mentalità americana anch’essa palleggiata da due tragiche polarità. Di essa Santayana apprezza lo spontaneismo e il pragmatismo, ma ne disprezza le cadute utilitaristiche. Parimenti vede con simpatia le fughe di Emerson e Whitman verso la spiritualità, in rottura con il perbenismo imperante, ma ne fustiga l’incapacità di sonegli stituire la vecchia tradizione con una visione unificante della vita.

A essere bersagliato da Santayana non è tanto il moralismo in sé quanto la sua ricaduta sulla mentalità americana, mai al passo con i progressi della scienza e della tecnologia. Si trova ancora, per usare una metafora a lui cara, una signorile residenza coloniale accanto ai grattacieli. «Una metà della mente americana, – scrive col suo tipico stile – quella che non è occupata intensamente affari, non dico che sia rimasta in secca, ma si è un po’ arenata e galleggia delicatamente in acque ferme, mentre sull’altro versante, quello della ricerca, dell’industria e dell’organizzazione sociale, l’altra metà della mente americana si tuffava giù, da una sorta di cascate del Niagara».

Questa duplicità, esito di un calvinismo privato dell’afflato religioso e dell’idealismo diventato metafisica individualista, porta la mentalità americana a pensare la realtà circostante sempre modificabile e migliorabile fino a deturparla. «All’inizio l’americanismo era un atteggiamento intrinsecamente rivoluzionario e ancora si sforza di liberarsi di tutte le più vecchie tradizioni del genere umano, in quanto inutili parassiti e impedimenti – annota Santayana –. Ma è diventato esso stesso una tradizione: ha sviluppato un’anima che vorrebbe imporre se stessa sulla natura umana e ricreare tutte le anime umane a propria immagine». Questa inclinazione diventa fatale se si sposa con scienza e industria.

Come uscirne? «La vita umana è un intreccio di senso, passione e linguaggio». Il progresso sarebbe utile se venisse incorporato in una «vita della ragione adeguata alla completa potenzialità dell’anima: sarebbe fatale se il contributo della scienza sperimentale e dell’invenzione industriale monopolizzasse la ragione e sostituisse il lavoro cieco alla libertà dell’immaginazione ».

.jpg?dt=1734709380762&Width=300)

.jpg?dt=1734709380762&width=677)