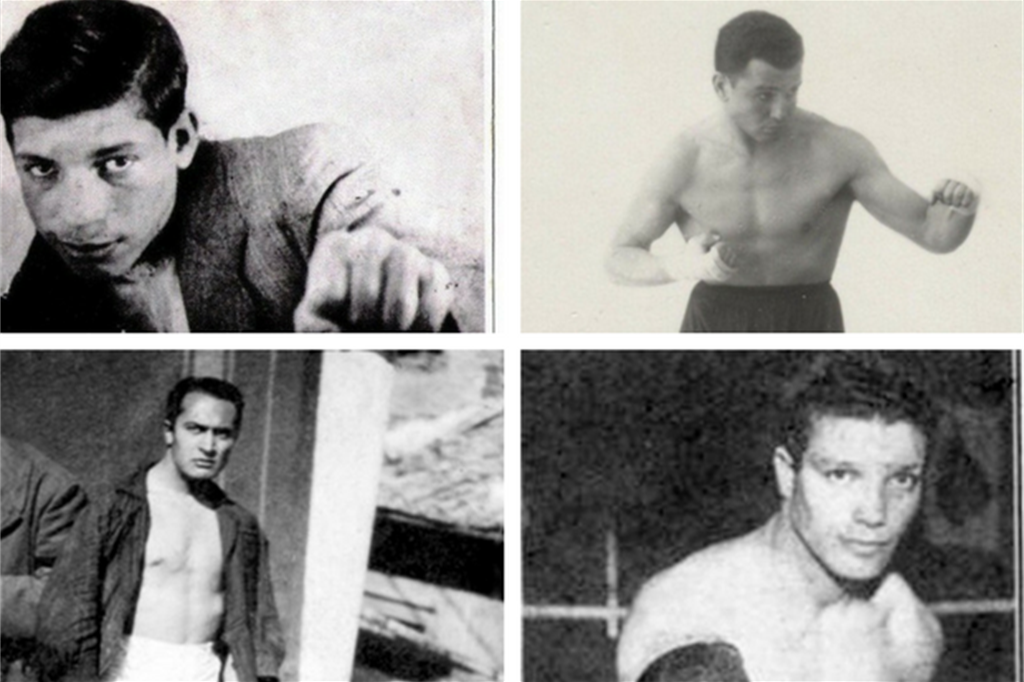

«Spesso più che la stima è la prudenza / Che ce consija a fa’ la riverenza. / Quanta gente in politica ha adoprato / Er vecchio lavamano de Pilato...». Mentre Trilussa declamava i suoi versi passeggiando per i vicoli di Roma che conducono al Portico d’Ottavia, lì nell’antico Ghetto ebraico si stagliava l’ombra dello spettro nazifascista. Luigi Roselli, «l’infame» rigattiere, era pronto a confezionare “er cappotto de legno”, la bara, per l’indomito “Moretto”, al secolo – scorso e fino al 2006, anno della morte – Pacifico Di Consiglio. Un ebreo povero, cresciuto senza il padre con la tigna del “pischello” che a 17 anni, nel famelico 1938, l’anno in cui Benito Mussolini promulgò le leggi razziali, aveva già imparato a difendersi, grazie al pugilato. Sul ring si allenava a prendere a pugni chiunque osasse offendere o attaccare fisicamente i suoi correligionari. «Nel 1943 “Moretto” è l’unico ebreo romano che durante l’occupazione nazista resta in città per dare la caccia ai suoi persecutori», scrivono Maurizio Molinari e Amedeo Osti Guerrazzi nel loro libro Duello nel Ghetto. La sfida di un ebreo contro le bande nazifasciste nella Roma occupata( Rizzoli, pagine 263, euro 20,00).

Il “Moretto” assestava ganci ai fascisti che come una «cosa» lo fecero salire con altri ebrei su un camion: destinazione Auschwitz. Ma Pacifico sapeva correre anche svelto e si mise in fuga per continuare a lottare e a farsi giustizia contro le camicie nere: gli «infami » come Rosselli e le «spie» come Celeste Di Porto. La crudele “Pantera Nera” del Ghetto che mandò alla gogna Lazzaro Anticoli, semplicemente per un amore non corrisposto. Anticoli detto il “Bucefalo” come il poderoso purosangue di Alessandro Magno. «Me chiamo Lazzaro Anticoli classe 1917, nato a Trastevere, esattamente in via de li Panieri, che se trova tra via de porta San Pancrazio e via Garibardi. Er Ghetto... Attraversallo pè me significava entrà in un antro monno e io in quer monno c’entravo da quanno ero piccoletto...», recita Alessio De Caprio, attore, autore e regista di Bucefalo il pugilatore e gli altri... Storie di una Resistenza in cui ricorda la parabola umana e sportiva del peso piuma.

Lazzaro, core e vanto dei 40mila abitanti del Ghetto di allora, si allenava con “Lelletto”, Leone Efrati. Il giovane zio di Lazzaro, “Lelletto” il campione, uno che si era fatto un nome anche in America. Se ne stava a Chicago nel ’38 quando sfidò Leo Rodak per il titolo mondiale dei pesi piuma. Perse il match, ma la sconfitta più grande fu dover rinunciare a una vita agiata per tornare a Roma a mettere in salvo la sua famiglia, “Bucefalo” compreso. Nei tristi giorni dei rastrellamenti per l’eccidio delle Fosse Ardeatine (24 marzo 1944) “Lelletto” riuscì a far scappare suo figlio, per lui invece si aprì la strada senza ritorno che lo portava ad Auschwitz. I “kapò” gli davano da mangiare lo stretto necessario per farlo stare in piedi sul ring per poi massacrarlo a loro piacimento. Con il volto tumefatto, la maschera di sangue di Efrati cadde a terra nel fango del lager. Morì, con i guantoni ancora allacciati, il 16 aprile del 1944.

Un mese prima, a Roma, stessa sorte era toccata a “Bucefalo” tradito dalla “Pantera Nera”: «Con mio nonno Lazzaro sono stati 46 gli ebrei che ha fatto condannare a morte in quegli anni», ricorda amara la nipote di “Bucefalo”, Emilia DiVeroli. Alla Di Porto, bastò un prezzolato «buongiorno Lazzaro Anticoli» gridato ad alta voce in via Arenula per incassare le 5mila lire pattuite e fare arrestare l’innocente Anticoli, dichiarato colpevole dell’eccidio dei 32 militari del Terzo Battaglione del Polizeiregiment Bozen. «Mio nonno venne arrestato la mattina del 24 marzo e rientrò tra i “cinque in più” dei 335 martiri delle Ardeatine». Il suo sacrificio servì a salvare la vita anche al fratello più piccolo, Romoletto, e al cognato. Il pugile invece finì fucilato, ma prima di morire nella cella n. 306, terzo raggio di Regina Coeli, con un chiodo incise sulla parete: «Sono Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Si non arrivedo la famija mia è colpa de quella venduta de Celeste. Arivendicatemi». Il primo a rivendicare la sua morte fu il “Moretto” che nel marzo del 1947 si presentò in tribunale come accusatore della “Pantera Nera”.

La donna venne condannata ma beneficiò, come molti altri fascisti, degli sconti di pena e le amnistie dispensate da Palmiro Togliatti. Celeste Di Porto si rifece una vita: prima si rifugiò in un monastero di suore in Umbria, poi su famiglia a Roma, dove morì il 24 marzo 1981. L’unico a pagare per i reati della “Pantera Nera” fu il padre che per l’insostenibile senso di colpa si consegnò ai tedeschi e finì i suoi giorni a Auschwitz. Su quasi duemila ebrei romani deportati, tornarono appena in 16 e di questi, una sola donna, Settimia Spizzichino. Tra i sei milioni di vittime del nazifascismo, il “martirologio sportivo” ha provocato la morte di sessantamila atleti, di cui 220 di alto livello. E tra questi “sommersi” della Shoah dello sport stava per finire anche il quarto dei pugili del Ghetto, Settimio Terracina. Classe 1917 anche lui come “Bucefalo”, ma Terracina era un medio massimo di 1 metro e 85 dal fisico scolpito nella palestra pugilistica Cristoforo Colombo e poi alla Trastevere. Nel 1934 conquistò il premio “Cintura di Roma” e sulle pagine del “Littoriale” la stampa di regime titolava orgogliosa: «Terracina è un elemento di sicuro avvenire».

La Nazionale di pugilato lo convocò per il ritiro preolimpico di Senigallia, ma non venne aggregato alla squadra che partecipò ai Giochi di Berlino 1936. L’anno dopo a Ferrara rappresentò l’Italia ai Campionati europei, ma fatale fu quel match. «Salì sul ring indossando dei calzoncini sui quali la sua amica Nena gli aveva ricamato la stella di David. Nella nostra tradizione quello è da sempre un simbolo di protezione oltre che di fiera appartenenza al popolo ebraico», ha raccontato Rina Menasci, la nipote che con la cugina Lisabeth Terracina (la figlia di Settimio) ha ricostruito la storia quasi dimenticata di questo quarto pugile del Ghetto fuggito da Roma. «“Prendono tutte le creature, anche le donne col pancione se stanno a portà via”... gridava mia madre, Emma, la sorella di Settimio – continua il racconto di Rina Menasci – Un attimo e ufficiali delle Ss erano piombati in casa nostra, mentre io, la mia gemella Elda e nostro fratello Alberto eravamo stati provvidenzialmente nascosti in casa dei vicini. Rimasta da sola, mia madre cominciò a recitare come forse neppure Anna Magnani in Roma città aperta. A salvarla da quella tragica commedia fu la bambina dei vicini, Elisa, che entrando in casa urlò: “Sora Emma!”. E le mise mano un quadernetto con su scritto quei vocaboli che le servirono a spiegarsi e a mandare via i tedeschi». Settimio intanto si dava alla fuga.

Con cinquecento lire in tasca sbarcò negli Stati Uniti dove affidò la sua sopravvivenza al ring. Nei 10 “match americani” ottenne sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta, ma rimase nauseato dalle combine ordite dalla mala di Chicago. La città in cui si sposò con Marisa Monsacrati (con la quale visse fino alla morte: Settimio Terracina si spense a Chicago nel 1985) e aprì un ristorante- pizzeria, dove conobbe Primo Carnera e ritrovò “Lelletto” Efrati prima che questo rientrasse a Roma. Nella sua città, Terracina ritornò con la divisa da marine sbarcato ad Anzio con le truppe alleate per liberare l’Italia. «I ragazzi del Ghetto gli andarono incontro scambiandolo per un soldato americano puro, ma lo zio Settimio li stupì snocciolando uno a uno i loro nomi e cognomi compresi quelli dei genitori... – ricorda la nipote Rina – Questa storia l’aveva raccontata tante volte a sua moglie e a Lisabeth, alla quale diede quel nome in ricordo di una nostra zia, Lisa, che aveva assistito alla deportazione di tutta la famiglia... ». Un motivo in più per non dimenticare e custodire la memoria, per sempre.

.jpg?dt=1734709380762&Width=300)

.jpg?dt=1734709380762&width=677)