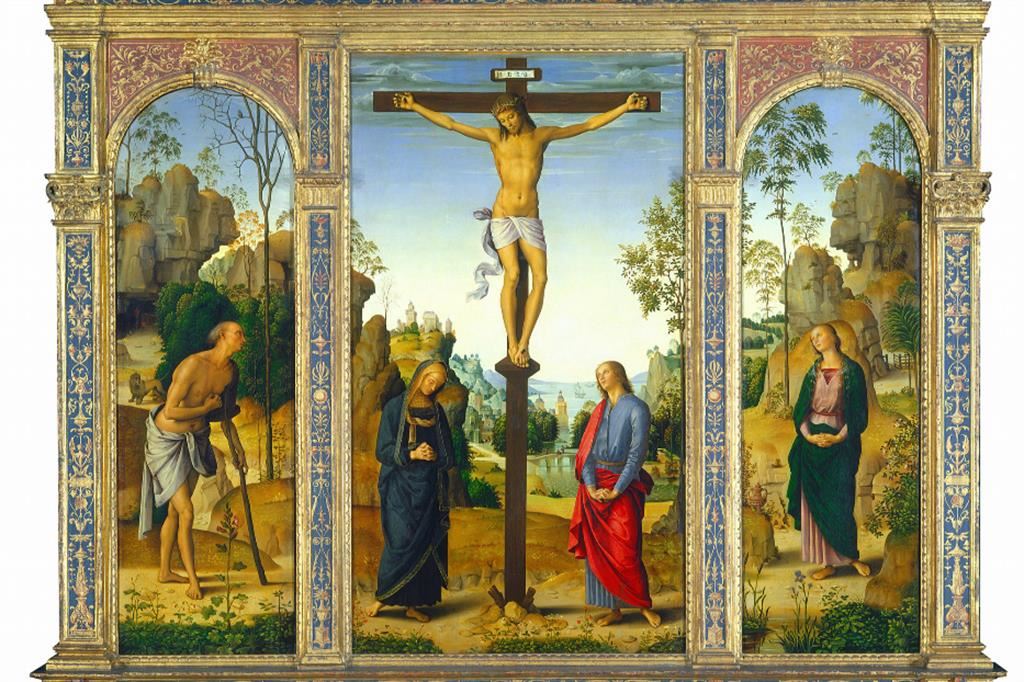

Perugino, "Trittico Galitzin", 1482-1485 circa. Washington, National Gallery of Arts

Difficile dire se ci sia più un “problema Perugino” o se, più semplicemente, Perugino sia un problema, ma è un dato di fatto che Pietro di Cristoforo Vannucci non goda di grande reputazione tra gli storici dell’arte (mentre non sembra scemare la sua fama presso il pubblico più largo). La maggior parte lo dice sottovoce, qualcun altro apertis verbis, ma l’opinione comune è che Perugino sia noioso.

Ha prodotto tanto, troppo. E complice il ricorso alla bottega, anzi due – una a Firenze e l’altra a Perugia – ha reiterato all’infinito gli stessi schemi. A Perugino non si perdona quella che era una prassi dell’epoca, ma che certamente è stata da lui portata su una scala di rare proporzioni. Senza contare che Perugino ha avuto una vita attiva insolitamente lunga: nato nel 1443 a Città della Pieve, uscito dalla bottega del Verrocchio a Firenze, aveva esordito come maestro autonomo nei primi anni 70 restando sulla breccia senza interruzioni per 30 anni fino all’alba del Cinquecento. Poi il sorpasso in corsa da parte dell’allievo Raffaello con il suo nuovo classicismo romano, che proprio a Perugia si manifesta nel 1507 con la Pala Baglioni.

Poco tempo prima le avvisaglie del cambio epocale erano giunte a Firenze, dove a Perugino viene contestata la pala della Santissima Annunziata. Vasari – che a Vannucci riconoscerà sempre le doti ma ne farà al tempo stesso l’emblema del pittore vecchio stampo e moralmente meschino, più attento al soldo che all’arte, insomma l’esatto opposto di Michelangelo – mette in bocca al pittore una frase divenuta celebre: «Io ho messo in opera le figure altre volte lodate da voi e che vi sono infinitamente piaciute: se ora vi dispiacciono e non le lodate più che ne posso io?». Di lì in poi è un lento decadere, con una committenza sempre più provinciale – lui che era stato la mente e il protagonista della decorazione della Sistina all’epoca di Sisto IV – e una produzione altrettanto stanca (per quanto non manchino sussulti sorprendenti che rendono il percorso tutt’altro che lineare) fino alla morte di peste, ma con ancora il pennello in mano, nel 1523. A tutto questo bisogna aggiungere che nella storiografia e nell’immaginario Perugino è rimasto schiacciato tra il maestro Verrocchio e soprattutto l’allievo Raffaello, quindi una figura ponte priva di una propria identità.

Eppure perché per lungo tempo Perugino è stato considerato «il meglio maestro d’Italia», come nel 1500 lo definiva il banchiere senese Agostino Chigi (il quale aggiungeva anche «volendo fare di sua mano»)? Se lo sono chiesti Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, e Veruska Picchiarelli, i curatori della mostra che a Perugia celebra il pittore a 500 anni dalla morte, un’esposizione destinata a riscrivere l’immagine e la percezione dell’artista. Come spiega il sottotitolo, “Perugino nel suo tempo”, la mostra intende rimuovere le letture stratificatesi nei secoli per ritornare a guardare e valutare la sua pittura con occhi il più possibile vicini al sentire dell’epoca, anche attraverso un serrato confronto con i suoi colleghi contemporanei, a partire da Signorelli, Botticelli, Ghirlandaio.

Per ovviare ai rischi insiti nell’immane produzione peruginesca, i curatori hanno adottato una doppia strategia. Da una parte hanno limitato l’arco cronologico alla pur lunga stagione propulsiva, i tre decenni che vanno dalle Storie di san Bernardino (1473) allo Sposalizio della Vergine di Caen (1500-1504) e alla sfortunata prova (ma vedremo poi se la colpa è davvero del Perugino) della Lotta tra Amore e Castità per lo studiolo di Isabella d’Este (1504). Dall’altra nella selezione di opere provenienti da musei di tutto il mondo (come il bellissimo Trittico Galitzin di Washington, per la prima volta in Italia) hanno evitato l’accumulo degli schemi compositivi.

Quello che si rivela allo sguardo è una pittura di qualità estrema, in cui il disegno e la composizione, bilanciatissima ed essenziale, sono completamente fusi nel colore. Una pittura senza asperità, dolcemente solida, sempre in perfetto equilibrio e che fa letteralmente propria la virtù della temperanza, che non è compromesso ma quella aurea mediocritas teorizzata da Orazio. Misura e moderazione, ma anche capacità di miscelare in un linguaggio autonomo linee diverse (toscane, venete e fiamminghe, come dimostra la sezione dedicata ai bellissimi ritratti), sostengono i curatori, sono dunque gli ingredienti di un “protoclassicismo” attraverso cui Perugino, presente in modo diretto con sue opere da Venezia a Pavia a Firenze, Bologna e Roma fino a Napoli e in modo indiretto con una pletora di allievi e seguaci dal Piemonte alla Calabria, dà vita per la prima volta dai tempi di Giotto a una vera e propria koiné dell’arte italiana.

.jpg)

Ora, approfondire questo stile “temperato” proprio attraverso la pista delle humanae litterae può aiutare a comprenderne i meccanismi linguistici e compositivi, al punto che la ripetitività può risultare come una scelta estetica e non di comodo. Dopo gli esordi l’artista riduce progressivamente gli elementi, semplifica e regolarizza, riduce il dettaglio, separa i personaggi dall’architettura ridotta a semplice struttura se ha funzione ambientale, oppure dislocata su un piano differente se con funzione simbolica (come nella celebre Consegna delle chiavi della Sistina). Le figure, disposte secondo precisi rapporti di simmetria e chiasmo, si dispongono su griglie la cui regolarità è ben misurabile. La rigidità dello schema è allentata da un sistema dinamico di posture e raggruppamenti variabili (di teste, mani, piedi) che introducono una sorta di contrappunto ritmico sopra la regolarità del tactus. Sono tutti elementi che ricordano la concinnitas, categoria della retorica ciceroniana prima e dell’architettura albertiana poi. Cicerone indica con essa uno stile armonioso, elegante, dove gli equilibri del periodo sono governati da simmetrie, parallelismi, intrecci, uso di sinonimi. Colpisce poi che le quattro “virtù” ciceroniane della elocutio siano tutte categorie perfettamente conformi al dettato peruginesco: puritas (correttezza lessicale e grammaticale), perspicuitas (chiarezza), ornatus (eleganza dell’espressione) e aptum (armonia delle parti).

Pensare alla pittura di Vannucci come a un esercizio di retorica atticista potrebbe essere più di una suggestione: l’umanista perugino Francesco Maturanzio aveva dedicato i suoi studi proprio alle opere retoriche di Cicerone. Presenza costante in città tra gli anni 70 e 80, Maturanzio nel 1498 fornirà a Perugino il piano iconografico degli affreschi del Collegio del Cambio e ne scriverà il distico elogiativo nel cartiglio dell’autoritratto.

Per Alberti la concinnitas è una legge fondamentale che regola ritmo, proporzioni e disposizione delle parti. Una legge, scrive Alberti, «precisa, per modo che non si possa aggiungere o togliere o cambiare nulla se non in peggio». D’altronde anche per Cicerone la nemica della concinnitas è la variatio. E se proprio da qui venisse la ripetizione degli schemi perugineschi, così ossessiva da ritornare talvolta nella stessa immagine, che una volta individuati come perfetti, “prescrittivi”, ne risulta impossibile la mutazione, pena il crollo dell’armonia?

Una impostazione di questo tipo non poteva che individuare nella staticità un pregio. L’impossibilità del movimento è evidenziata dalle figure degli angeli, che sembrano pattinare nell’aria rigidi come candelabri. In questo senso l’esito fallimentare della Lotta tra Amore e Castità non sta nella pigrizia, ma proprio nella committenza. Isabella sbagliò due volte a chiedere a Perugino non solo una scena di battaglia, ma anche infarcendola di decine di personaggi e pedantissimi dettagli. Non poteva riuscire diversamente: questo quadro Pietro aveva proprio ragione a non volerlo fare.

Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria

“Il meglio maestro d’Italia”. Perugino nel suo tempo

Fino all’11 giugno

.jpg?dt=1734709380762&Width=300)

.jpg?dt=1734709380762&width=677)