Federica Galli, «Cascina siciliana» (1983, incisione)

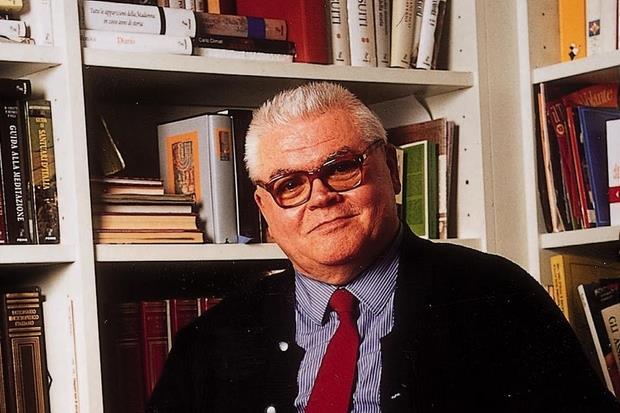

Sull’ultimo numero del bimestrale “Humanitas” figura un dossier sulla figura di Raffaele Crovi – «intellettuale e scrittore» scomparso nel 2007 –, intitolato «Il mestiere di fare libri». Nel dopoguerra, giovane e ricco di intuizioni, Crovi – conducendo in parallelo un’azione politica dentro la Democrazia Cristiana – si trovòinfatti a lavorare in case editrici come l’Einaudi, la Mondadori, la Rusconi, la Bompiani. Nel 1984 fondò Camunia, poi integrata nel gruppo Giunti, e finì la sua cariera editoriale da direttore letterario all’Aragno. Come scrittore, nel 1983 vinse il Grinzane Cavour col romanzo-fiaba Fuori dal paradiso (Editoriale Nuova) e dieci anni dopo il Campiello con La valle dei Cavalieri (Mondadori). Il suo ultimo libro fu, nel 2007, La vita sopravvissuta (Einaudi). Il fascicolo di “Humanitas”, dal quale pubblichiamo alcuni brani del saggio di De Michelis, comprende articoli di G. Lupo, G. Langella, V. La Mendola, A. Zaccuri, P. Castagnetti, F. Parazzoli e R. Nigro.

È verso la metà degli anni 50 che il ragazzo Raffaele Crovi – era nato nel 1934 a Cascina Calderara per poi trasferirsi a Correggio, dove aveva compiuto i suoi studi – lascia la bassa emilianopadana per inurbarsi definitivamente a Milano. Non cerca lavoro in fabbrica, che è il sogno di tanti suoi coetanei; più borghesemente vuole addottorarsi in Lettere e sceglie con fiducia l’Università Cattolica di Milano, dove sta crescendo la nuova classe dirigente democristiana del dopoguerra. Raffaele è precoce, svelto e curioso come pochi altri, diretto anche, tanto che per provarsi a lavorare in editoria scrive indirizzando personalmente ad Arnoldo Mondadori e gli chiede di essere assunto come assistente, e questi lo prenderà con sé.

La storia delle classi dirigenti della nuova Italia repubblicana resiste ancora chiusa entro gli stessi stereotipi da troppi anni per non apparire ancora una “buona leggenda” che dovrebbe spiegare la “miracolosa” crescita di un paese feudale fermamente legato alla terra e ai suoi avari frutti, dove la modernità, nonostante la roboante propaganda del regime, a metà del Novecento non si era ancora fatta né vedere né sentire.

Così, mentre il mondo postbellico si preparava a spaccarsi in due secondo i confini disegnati a Yalta, la scena politica italiana per un verso era un mosaico che riproduceva identica la nazione prefascista, come se intanto il tempo si fosse fermato per un ventennio, e per l’altro si adattava al nuovo estirpando erbacce e rami secchi e giustapponendo, nel segno ancora una volta di Yalta, al comunismo stalinista un cristianesimo sociale che allentava i legami con le origini popolari e ambiva a mettersi sullo stesso piano dell’avversario persino mescolando le carte delle ideologie: comunisti, cattolici, cattocomunisti, o che altro, dovevano garantire una sorta di convivenza collaborativa che tagliava fuori il vecchio riformismo borghese e ottocentesco, laico o socialdemocratico.

Insomma Dossetti e Lazzati con le loro “Cronache sociali” tessevano negli anni 50 le fila di una continuità che, dall’antica Fuci di Montini alla Carta di Camaldoli, al Cln, ai governi di unità antifascista, contava su una lunga pace, inaspettatamente interrotta poco dopo dalla guerra fredda: la sinistra Dc e il comunismo cattolico si trovarono così improvvisamente ai margini, isolati da un fronte conservatore sostenuto dal-È l’alleanza atlantica americana e occidentale, a quel punto costretto a combattere ancora, in Corea. Crovi di questa complessa e drammatica stagione fu attore tutt’altro che insignificante, come confermano la sua biografia politica o l’elenco dei compagni di strada della sinistra Dc degli anni della Cattolica e subito successivi, con i quali si sentirà a lungo solidale, e come spiega all’incontrario la sua lunga collaborazione con un Vittorini da tempo allontanatosi dal comunismo e insofferente di qualsiasi “linea” alla quale lo si volesse piegare, e per altro verso pure il suo stesso allontanamento dalla militanza di partito per concentrare il suo impegno nell’informazione, anche televisiva, e nell’editoria, senza troppi vincoli ideologici.

Persino la tematica della sua narrativa, quando all’inizio degli anni 60 lascerà gli incarichi di partito, subirà una progressiva trasformazione, abbandonando la dominante scena urbana degli inizi per tornare con “nostalgia” alla campagna familiare, seppure ben cosciente che «non dà, comunque, pace / spostarsi / senza sosta, / spinti dall’ansietà» e che «ogni tanto conviene / fermarsi». Il chiudere i conti di un’esperienza “doppia” da molti punti di vista – geografico, professionale, politico – vuol dire tornare sui propri passi lungo i sentieri della memoria per ritrovare le fila di una continuità che altrimenti rischia di sfuggirci e che diventerà il centro ideale della sua stagione matura, che comincia proprio con Le parole del padre (Rusconi, 1991).

Raffaele Crovi, per scrivere con devozione la storia del padre, ha dovuto ripercorrere un lungo tratto della propria esperienza esistenziale che gli desse la lucidità e la forza di confessarsi nelle pagine più direttamente e intensamente autobiografiche che gli fosse mai capitato di scrivere: il suo è un autoritratto di sguincio, come se la sua figura fosse in secondo piano rispetto a quella del padre che domina la scena, ma in realtà è proprio sul figlio che il nostro sguardo ritorna, indagatore e curioso, perché è nei suoi gesti, nei suoi atteggiamenti, nel suo stato d’animo che possiamo trovare risposta ai molti interrogativi che la storia lascia ancora in sospeso. Il tono della sua rievocazione spunta ogni accento polemico, ogni eccesso espressivo e trasforma ogni evento, perfino i più drammatici e dolorosi in tappe di una radiosa avventura: «C’è una strada sicura / per sfuggire / ai miraggi / della paura: / scoprire / e seguire / il rosso / e il nero / dell’avventura».

La vita del padre è segnata al centro da un morbo che gli sottrae la parola: accadde durante la guerra che un cancro lo rese improvvisamente muto. Nel silenzio doloroso della convalescenza il ragazzo può ben misurare il peso e l’importanza della parola: «Non potendo più parlare, scriveva» e per prima cosa al padre venne in mente di scrivere col gesso sulla lavagnetta «ha ragione il vangelo, la parola è tutto». Il figlio cresce, fa carriera, si laurea, si sposa, pubblica i primi libri, cambia lavoro e intanto la vita dei vecchi pian piano si consuma: «i vecchi passano / il tempo / ad annusare e parlare. / ricordare e sperare / è il loro passatempo. Ritrovarono la gioventù smarrita / nella curiosità per la vita».

Alla fine, come il gelo improvviso di un rigido inverno, arriva anche la morte e la storia del padre finisce; è in quel momento che, dopo anni di distrazione, di dimenticanza, il figlio torna nel paese da dove è venuto via ancora ragazzo e comincia a sognare e ad attendere il momento di un suo definitivo ritorno, perché il cerchio si chiuda perfetto. Se «una vita / farcita / solo di serietà / è una vita a metà», è vero anche il contrario, e il padre e il figlio non sono personaggi ma figure dell’anima che a ognuno tocca di interpretare lungo un’esistenza di un andirivieni senza sosta che è senso segreto e definitivo del nostro destino.

.jpg?dt=1734709380762&Width=300)

.jpg?dt=1734709380762&width=677)