L’Operazione Colomba si articola in tre modalità: condivisione della vita nei campi profughi; collaborazione alla costruzione dei corridoi umanitari per portare in sicurezza le persone sottraendole alle rischiose traversate in mare; Proposta di pace per la Siria, scritta insieme ai profughi, presentata al Parlamento europeo, al governo francese e a quello italiano e sostenuta da associazioni laiche e religiose (www.operazionecolomba.it). Il documento chiede la creazione in Siria di zone umanitarie sottoposte a protezione internazionale in cui non abbiano accesso eserciti e gruppi armati, che ai negoziati «siano rappresentati i civili che hanno rifiutato la guerra, e non coloro che hanno distrutto e stanno distruggendo la Siria; la creazione di un governo di consenso nazionale che rappresenti tutti i siriani nelle loro diversità e ne rispetti la dignità e i diritti». Il documento vuole scuotere l’indifferenza dell’opinione pubblica e premere sulle Nazioni Unite. (G.P.)

«Dimenticare? Come faccio a dimenticare? Guardami, lo vedi anche tu... quel giorno lo porterò con me finché campo». La guerra ha lasciato segni indelebili nella vita di Abu Khaled: nei suoi occhi, che hanno visto morire davanti a lui il fratello e il figlio diciottenne, e nel suo corpo devastato dall’esplosione di un razzo che gli ha squarciato l’addome, provocandogli una ferita che non si è più rimarginata e una serie di complicazioni che gli rendono la vita sempre più difficile. Tutto si è consumato in pochi secondi nel quartiere di Hamydia, nel centro storico di Homs, la capitale della rivolta contro Assad, un pomeriggio di sette anni fa. «Mi hanno salvato dei volontari cristiani e musulmani, portandomi in una chiesa che era stata adibita a pronto soccorso per ospitare i feriti».

Abu Khaled ci racconta la sua odissea in una tenda del campo profughi di Tel Abbas, nell’altopiano di Akkar, nord-est libanese, dove vive insieme alla moglie e a tre figli. Il confine con la Siria è a cinque chilometri da qui, sul crinale montuoso che segna la linea di confine con il Libano è caduta molta neve, e la pioggia che è scesa copiosa sulla valle ha riempito di fango i sentieri dell’insediamento dove vivono 130 profughi. È un racconto popolato di terrore e morte il suo, come quello degli altri che abbiamo incontrato in questi giorni in cui abbiamo visto da vicino il dramma degli esuli siriani. Abu Khaled faceva il commerciante, le relazioni con le persone sono la sua specialità, che continua a praticare anche in esilio. Con pochi dollari ha comprato un’automobile in pessimo stato ma ancora funzionante e la mette a disposizione delle necessità dell’accampamento. «Se non ci aiutassimo tra noi, non saremmo dei veri siriani...».

Lui e la sua famiglia sono in attesa di ottenere il visto dalla Gran Bretagna dopo essere stati selezionati dall’Onu per un programma di resettlement, che consente il collocamento dei profughi in Europa, e che per lui significherà anche la possibilità di ricevere cure sanitarie adeguate. dura la vita in un Paese dove i siriani sono una presenza scomoda e spesso mal sopportata: su una popolazione di 3 milioni e mezzo di libanesi, sono un milione i profughi registrati dall’Onu, più molti altri 'invisibili'. «In Siria si continua a morire, in Libano si vive da cani – dice amaramente –. Ma grazie a Dio abbiamo incontrato loro».

'Loro' sono i volontari dell’Operazione Colomba, il corpo non violento di pace cresciuto sul tronco dell’associazione Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi. Dal 2014 condividono la vita dei siriani accampati qui, alternandosi dall’Italia con turni di presenza di alcuni mesi. Non fanno niente di speciale, ma fanno la cosa più importante: vivono insieme a loro, li ascoltano, affiancandoli nelle esigenze più elementari, come l’accompagnamento in ospedale o in qualche struttura pubblica facendo da garanti, visto che i profughi di Tel Abbas sono considerati irregolari dal governo di Beirut e non vengono registrati dall’Alto Commissariato Onu per i rifugiati. Alla condivisione si accompagna la ricerca di soluzioni di lungo periodo: i volontari collaborano con la Comunità di Sant’Egidio e la Chiesa Valdese per aprire corridoi umanitari che consentano a questa gente di rifarsi una vita arrivando in Europa in sicurezza, a bordo di voli umanitari, senza mettersi nelle mani degli scafisti.

È proprio da Tel Abbas sono partite alcune famiglie che hanno trovato ospitalità in Italia. «La procedura dei corridoi umanitari richiede tempo e pazienza, va a beneficio di pochi rispetto al bisogno immenso che c’è, ma comunque indica una prospettiva praticabile – dice Alberto Capannini, riminese purosangue, responsabile del gruppo di volontari, alle spalle un’esperienza maturata in territori 'complicati' di Africa, Sudamerica e Medio Oriente –. È importante che questi percorsi si moltiplichino e vengano sostenuti anche dai governi europei. C’è poi un livello politico, che si è concretizzato nell’elaborazione di una Proposta di pace elaborata da esponenti della società civile siriana (vedere box). Queste persone sanno che adesso non possono tornare in patria, ma non vogliono essere considerati profughi a vita. E noi non ci rassegniamo al fatto che l’opinione pubblica pensi che non c’è più niente da fare per costruire una pace duratura».

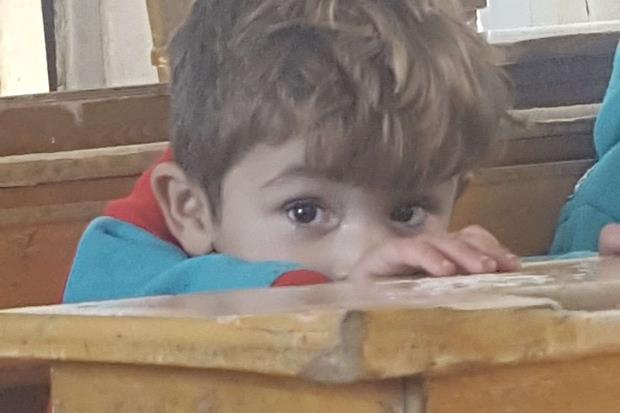

Abu Mohammed ha cercato rifugio nel campo di Tel Abbas dopo avere abbandonato l’inferno di Aleppo. Sulle spalle porta il peso di un’esistenza dura: lavora da quando aveva otto anni perché il padre è morto a 35 anni lasciando la moglie e dieci figli. Lui ne ha tre: l’ultima, la piccola Khuala, è nata qui, gli altri due frequentano la scuola libanese nel pomeriggio assieme agli altri bambini del campo.

«La protesta contro lo strapotere di Assad era giusta, ma la rivolta è degenerata e chi ha vissuto sotto il Daesh è terrorizzato. La guerra fa schifo, me ne sono andato perché non volevo combattere per nessuno e le nostre vite erano a rischio, avevo visto troppa gente morire sotto i miei occhi. Sono venuto qua per sopravvivere, però i miei figli meritano di più. Spero che anche noi potremo entrare nei corridoi umanitari, se non riusciremo prenderemo la via del mare. Lo so, è pericoloso, molti sono annegati, ma qui non c’è futuro».

Quando scende la sera veniamo ospitati nella tenda di Abu Laz, sessant’anni, madre siriana e padre libanese. Viveva in Libano quando è scoppiata la guerra nel 1975: con la famiglia è sfollato in Siria, si sentiva al sicuro, aveva perfino rinunciato alla cittadinanza libanese, poi è stato travolto dalla guerra e nel 2011 ha lasciato Homs per tornare in Libano, da profugo. «La mia è una vita in fuga», commenta amaramente.

Nella tenda, insieme ai volontari dell’Operazione Colomba, c’è Paolo Cevoli, invitato dall’Italia perché veda con i suoi occhi e aiuti a far conoscere la condizione di questa gente.

Le lingue sono differenti, ma la carica umana del comico romagnolo aiuta a creare un clima di festa. Si cantano motivi italiani tradotti in arabo che raccontano la nostalgia della propria terra e una irriducibile voglia di vivere: 'Romagna mia', 'Volare', 'Che sarà'.

Abu Laz si commuove sentendo «gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me...». È il destino toccato a lui e a milioni di siriani. «La nostra è una presenza fatta di condivisione senza pretese – dice Capannini –. Viviamo qui per testimoniare che la loro vita vale quanto la nostra. Sappiamo che non possiamo risolvere i loro problemi, ma possiamo stare al loro fianco, aiutarli a sostenere la fatica del vivere in queste condizioni, fargli sentire che sono amati da Dio e dagli uomini, non condannati alla dimenticanza del mondo».

«È vero, Dio non ci abbandona - annuisce Abu Laz -. Questi volontari che vivono accanto a noi sono la prova. Possiamo perdere tutto, ma possiamo continuare a sperare».

.jpg?Width=300)

.jpg?width=677)