L'Onu non ferma Haftar. Allarme per la sicurezza dei migranti detenuti

di Luca Miele

Il segretario dell’Onu lascia la Libia «preoccupato» dopo il colloquio con il generale ribelle. Il premier Sarraj, isolato, tenta la controffensiva

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha sollevato preoccupazioni per i civili libici e per i migranti detenuti, mentre i convogli militari si sono avvicinati a Tripoli. L'Oim sottolinea che quest'anno 1.073 migranti, tra cui 77 bambini, sono stati rimandati in Libia dopo intercettazione e soccorsi in mare e posti in detenzione arbitraria.

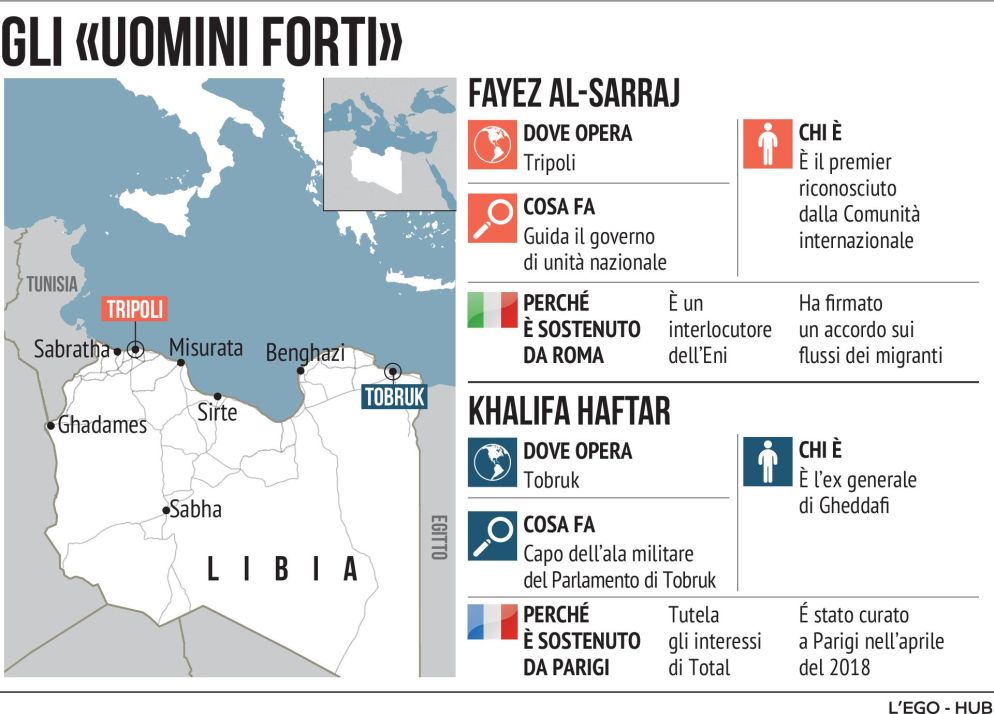

Il primo “confronto” è avvenuto lungo la strada che unisce la città di Garian a Tripoli. Le fonti locali parlano di «duri scontri», a circa 50 chilometri a sud della capitale libica. Garian è un nodo strategico, l’ultima città prima di una pianura costiera, l’avamposto da controllare nel caso in cui la battaglia a bassa intensità si trasformi in una guerra per la presa di Tripoli. Da una parte, c’è il “generalissimo” Khalifa Haftar e il suo Esercito nazionale libico. Dall’altro un “fragilissimo” Fayez al-Sarraj, il premier arroccato nella capitale e dipendente dall’appoggio dalle forze eterogenee che presidiano Tripoli. In mezzo, ci sono due fronti “molli” e compositi, alleanze che si fanno e si disfano, milizie che non rispondono a nessuno se non alla proprio sopravvivenza, economica prima che militare. Un ventre sabbioso nel quale è affondato anche il tentativo di mediazione del segretario dell’Onu, Antonio Guterres. Tutto ciò mentre il Consiglio di sicurezza dell’Onu è tornato a riunirsi.

Ieri i primi scontri. L’aviazione di Tripoli ha compiuto un raid sulla colonna di blindati dell’Esercito nazionale libico. Esplosioni sarebbe state udite, poi, all’aeroporto Mitiga della capitale. Oltre cento combattenti pro-Haftar sono stati fatti prigionieri, 5 sono stati uccisi. L’obiettivo del governo di Accordo nazionale, appoggiato dalle milizie di Zintan e Misurata, è frenare la “marcia su Tripoli”, spezzare la manovra di accerchiamento, da sud e ovest, delle forze di Haftar. Cosa che non sarebbe riuscita: le forze del generale hanno annunciato di aver preso la cittadina di Qasr Bin Ghashir, a 25 chilometri dal centro di Tripoli e l’aeroporto internazionale della capitale, chiuso dal 2014.

I proclami continuano. Il portavoce dell’Esercito nazionale libico, Ahmed al-Mismari ha fatto sapere che l’offensiva si fermerà «solo dopo aver conquistato Tripoli». Tripoli ha lanciato, a sua volta, l’operazione “Wadi Doum 2” per fermare l’avanzata dell’Esercito. Difficile ignorare che la mossa di Haftar sia arrivata a pochi giorni dalla Conferenza nazionale che sarebbe dovuta tenersi dal 14 al 16 aprile, sotto l’egida dell’Onu e che avrebbe dovuto tracciare una road map per arrivare alle elezioni. E risolvere l’instabilità endemica del Paese. Il segretario dell’Onu Antonio Guterres ha visto Haftar a Bengasi nel tentativo di ricucire la tela diplomatica. Una tessitura che si conferma fragile ed esposta ai colpi di coda dei protagonisti. Solo un mese fa Sarraj e Haftar si erano incontrati ad Abu Dhabi, un faccia a faccia era già avvenuto a Palermo. «Lascio la Libia con il cuore pesante e profondamente preoccupato. Spero ancora sia possibile evitare un sanguinoso scontro dentro e intorno a Tripoli», ha scritto prima di ripartire Guterres. «L’operazione verso Tripoli continuerà finché il terrorismo non sarà eliminato», gli ha risposto lo stesso Haftar.

Prova a muoversi anche la diplomazia internazionale. Ue e G7 hanno chiesto di fermare le operazioni militari. «Siamo profondamente preoccupati dall’attività militare in corso in Libia e dall’escalation retorica che rischia seriamente di portare a uno scontro incontrollabile », ha detto un portavoce della Commissione Ue, Maja Kocijancic. Che la situazione rischi di precipitare lo conferma la decisione dell’Eni, che avrebbe ordinato al personale italiano di lasciare il Paese. Al termine del G7 a Parigi, il vice premier Matteo Salvini si è detto molto preoccupato: «Non vorrei che qualcuno stesse invogliando ad una soluzione armata che sarebbe devastante. Ogni riferimento a chi c’è dietro Haftar è puramente casuale ». Da Mosca la precisazione: «Non siamo coinvolti in nessun modo, le azioni delle parti non devono portare a un bagno di sangue », ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov.

© RIPRODUZIONE RISERVATA