Sui tappeti persiani c'è ricamato un paradiso portatile

di Luca Zuccala

Una mostra al Mita di Brescia propone esemplari antichi dove versi coranici si compongonocon immagini di giardini, in una trama che simboleggia il recinto fiorito dell'Eden

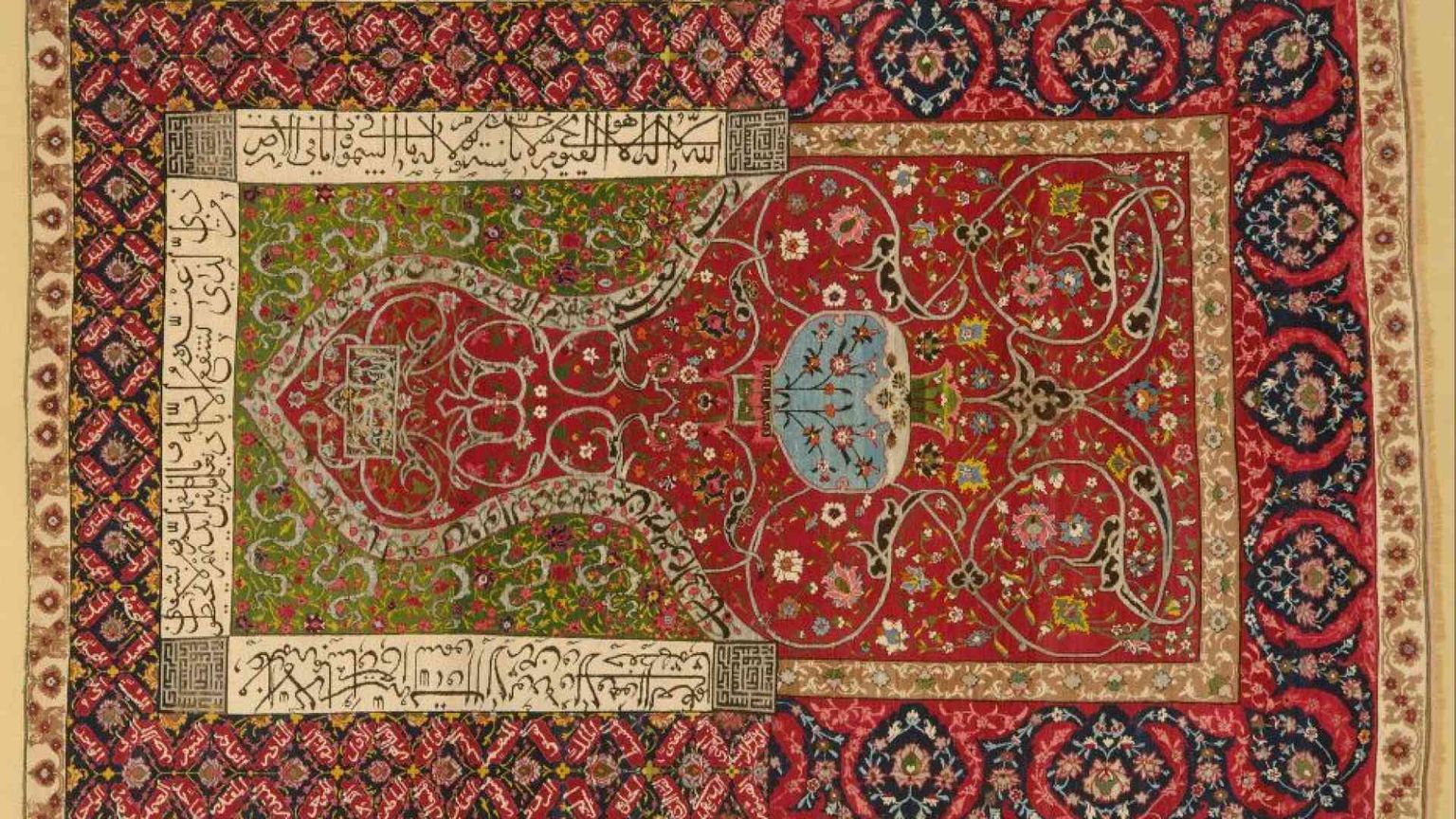

Una melagrana capovolta, colma d’acqua, nel cuore di un mihrab, la nicchia d’accezione islamica, da cui si diramano steli, fiori, feste, festoni fino a saturarne la trama. Il frutto, sacro per i persiani, diventa giara, un vaso, una fonte di vita inscritta all’interno di un’architettura sacra. E ricamata. Perché siamo tra le celestiali volte di un tappeto safavide, nella Persia del Cinquecento, e l’opera d’arte in questione, per nulla “minore” come spesso si è sostenuto nei secoli occidentali, è un capolavoro cosiddetto Kashan Salting a preghiera. Il fondo è color porpora, e lo sfondo della struttura, riprodotta in modo tessile, è un giardino. Di più, un paradiso. La melagrana è il frutto che cresce nell’Eden secondo il testo sacro dell’Islam, il Corano; qui è il centro su cui gravita il mondo, il cosmo in figura piana sul quale pende come una lampada, vibrando il versetto coranico della luce: la presenza divina nella “caverna” del mihrab. Il paradiso è cinto da mura, è circoscritto. E qui lo è dalla bordura, dalla tessitura degli arabeschi puntellati dalla ripetizione del loto. All’infinito, come simbolicamente ogni nodo vuole. Alcuni toni del bordo richiamano i versi del Corano, altri sinuosamente accompagnano l’arco fino al culmine, ma quello che conta è il recinto. Il paradiso è un giardino chiuso. E il termine stesso “paradiso” ci viene incontro: il pairidaiza iranico, il persiano paridaida, il greco parádeisos, il latino paradisus. Il gioco è fatto. Il tappeto nasce come manifestazione nomade di un giardino, delimitato, da trasportare nei deserti d’Arabia e nelle steppe turcomanne, dal Gobi a Kizilkum, dal Lut al Negev.

Un paradiso mobile. Arrivato fino da noi, nel secondo decennio del terzo millennio dopo Cristo, e ora esposto assieme ad altri piccoli Eden portatili al Museo Internazionale del Tappeto Antico, che rima in acronimo Mita, a Brescia, in una mostra deliziosa intitolata Persia Felix, sino al 14 luglio. E non potrebbe esserci più “felice” spazio di concepire una mostra del “genere”, se non in quella che è una delle rare dimore del (Medio) Oriente in Italia, assieme alla Fondazione Bruschettini di Genova, il Museo Stibbert di Firenze, il MAO di Torino, l’Istituto per l’Oriente di Roma, il Museo Orientale di Napoli, Palazzo Abatellis a Palermo e poco altro. Il Mita, difatti, nasce meno di un anno fa, nell’ottobre del 2023, nel quartiere multietnico a fianco la stazione ferroviaria della città come nuovo centro culturale di Fondazione Tassara, istituzione costituita nel 2008 dall’industriale e collezionista Romain Zaleski (Parigi, 1933), emanazione omonima della storica industria siderurgica con sede a Breno. La scelta del luogo è ricaduta sullo spazio di una ex fonderia, rigenerata dal progetto di OBR Open Building Research con la collaborazione di Lombardini 22, e risponde alle esigenze di un museo dedicato alla conservazione e allo studio del patrimonio della fondazione: oltre 1.350 opere tessili, distribuite in un arco temporale che corre dalla fine del Quattrocento al principio del Ventesimo secolo, che rappresenta molto probabilmente la più completa collezione privata di tappeti in Europa e tra le prime al mondo. Sia come epoca, che come tipologia e provenienza: dalla Cina all’India, dalla Penisola arabica al Caucaso, dal Maghreb al mondo ispano-moresco, siano grandi formati realizzati per palazzi e moschee che piccoli tappeti a preghiera.

La mostra, a cura di Giovanni Valagussa, abita per la seconda volta la nuova sede e nasce proprio dalla collaborazione della Fondazione Tassara con la Fondazione Bruschettini e la NUR Islamic Metalworks Collection di Milano. Grazie a quaranta “manufatti”, senza che il termine risulti riduttivo, si snoda, letteralmente, secondo un filo porpora che fa luccicare quella Persia Felix, colta ed elegante, in tutta la sua monumentale tradizione e varietà di espressione. Un affresco intessuto attraverso le città, fiorite - con i loro tappeti - durante la dinastia safavide (1501-1736), che grazie alla liberalità e all’apertura intellettuale toccò nelle arti vette altissime. La qualità della fattura degli oggetti in mostra parla da sola. Ad accompagnare il mihrab, descritto nelle prime battute, fa da sponda e riverbero un altro tappeto Kashan, a preghiera. Trama e ordito in seta, vello in lana, fili broccati di metallo prezioso. La superficie brilla, perché i nastri di nuvole che lo costellano si snodano in fili d’argento. Siamo nel terzo quarto del Sedicesimo secolo, nel pieno del cosiddetto Rinascimento persiano. Nella “nicchia”, profondissima, volteggiano arabeschi a foglia bipartita appoggiati sopra un delicato intreccio di rami a boccioli, foglioline e palmette, quest’ultime evoluzione del fiore di loto di matrice cinese, così come le pennellate di nubi serpeggianti. Emblematica la bordura: leggeri tralci accompagnano le scritte epigrafiche nei cartigli con cui lo Shah ribadiva il suo credo shiita di fronte all’ortodossia sunnita. Proprio tali “eresie” avrebbero messo al riparo questa tipologia di tappeti, oggi intatti come ieri. I nomi dei tappeti provengono proprio dalle città di provenienza: Isfahan, la capitale, dalla quale provengono quelli a giardino; Heritz, quelli geometrici e in seta; Kirman, dalla decorazione vegetale più essenziale e rarefatta; Tabriz, dal gusto più schematico, rasente a quello del Caucaso, da cui provengono i primi manufatti del ricostituito Impero persiano (1501), epifania di una lunghissima tradizione che era andata perduta.

Il viaggio nella Persia, nell’esposizione bresciana, ha inizio con i volumi di Jean Chardin (1643-1713), scrittore, gioielliere e viaggiatore, autore dei Viaggi del cavalier Chardin in Persia e in altri luoghi orientali, considerati fino ad oggi come testimonianza attendibile e approfondita della storia e della società dell’epoca. Allo scritto del francese - presente in mostra un esemplare del 1686 con disegni di Joseph Grelot, che lo accompagnò in diversi pellegrinaggi d’Oriente - è dedicato un video con la musica di ZÖJ, duo iraniano-australiano che produce musica persiana contemporanea. Poi è la sinfonia del tessile a suonare, su due piani, scandita dalle quartine di Omar Khayyan alle pareti, in un’orchestra di tappeti: sdraiati a terra, posti come arazzi, fatti cascare dal soffitto, dal cielo. Vibra, in ciascuno, la tensione dell’oggetto: il tappeto si poggia sul pavimento e separa dalla terra. Stacca, eleva, avvicina a Dio e congeda alla preghiera. Simbolicamente, per l’Islam, rappresenta l’immagine dell’esistenza: tutte le forme che vi sono contenute appaiono unite in una sola continuità. I fili della trama sono come le qualità divine che soggiacciono a ogni essenza: se si ritirassero dal tappeto, tutte le sue forme svanirebbero. Con gli inizi del Cinquecento, in Iran, i tappeti non furono più solo oggetti d’uso, ma si fecero arte. La tradizione millenaria persiana, grazie all’ascendente cinese, mongolo e indiano risolse l’aniconismo dell’Islam. Oltre alla primavera eterna del paradiso, perennemente in fiore e percorsa da sorgenti e corsi d’acqua, appaiono come note di vita un compendio di bestie, alcune reali, altre fantastiche, sempre comunque stilizzate per non infrangere alcuna “visione” naturalistica, vietata dal dogma. Tra iris e tulipani, steli e stagni, efflorescenze con aurore multiple e medaglioni a corolle concentriche, si aggirano tigri, cani, cavalli, daini, orsi, leopardi, draghi e fenici. A volte sono isolati, a volte combattono tra di loro. Sono la rappresentazione, fin dai bassorilievi dell’antica Persepoli, della forza vivifica dello spirito, della lotta archetipa tra bene e male e del perpetuarsi dell’universo. Creazioni immaginifiche che animano anche le brevi testimonianze di vita quotidiana esposte per l’occasione: una lampada a olio che si trasfigura in lepre; un cofanetto portagioie sormontato da un gallo; una calligrafia che dà vita a un leone: oro e blu intrecciati per la pagina miniata come gli innamorati di Hafez, lettere annodate in un tappeto d’acquerello tempestato di fiori. Un’altra fonte di vita, un altro piccolo eden portatile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA