A spasso con Galileo nella Firenze dei Medici

di Davide Re

Alle origini dell’astronomia nella città del Rinascimento italiano dove arte contemporanea, fisica e filosofia portano a nuovi viaggi di sapere

C’è un’altra Firenze oltre a quella conosciuta in tutto il mondo per le sue opere d’arte e le sue magnificenze, in grado di richiamare visitatori da ogni dove. C’è un’altra città nella città ed è la Firenze della scienza: oscura, visionaria, potente. Una Firenze che merita di essere visitata, magari scoprendola ripercorrendo i passi della vita di Galileo Galilei, lo scienziato - patrocinato da Cosimo II de’ Medici - che per davvero ha associato questa città alla scienza, definendone un binomio poi “indivisibile”.

Dentro Firenze si snoda come un cavo elettrico un percorso che intercetta diversi siti di interesse ma che con il suo terminale si collega a un luogo che può essere considerato l’inizio e la fine del viaggio: il Museo Galileo. Si trova vicino agli Uffizi e a Ponte Vecchio, in piazza dei Giudici, all’interno di un palazzo medievale, dove a fianco di pezzi unici è presente tanta tecnologia e multimedialità, in grado di amplificare le abilità conservative degli esperti e la consultazione da parte dei visitatori, in presenza ma anche online.

Al Museo Galileo sono custoditi i cannocchiali con cui lo scienziato compì le sue osservazioni astronomiche e che furono epocali. Infatti, con gli strumenti, come appunto il cannocchiale, si introdusse il concetto “di verifica sperimentale” delle teorie scientifiche pensate. All’interno delle sale espositive è possibile trovare la “lente obiettiva” del cannocchiale col quale Galileo compì numerose osservazioni, tra il 1609 e il 1610, oltre alla scultura del busto dello stesso scienziato (che risale al 1674) commissionato da Cosimo III all’artista Carlo Marcellini.

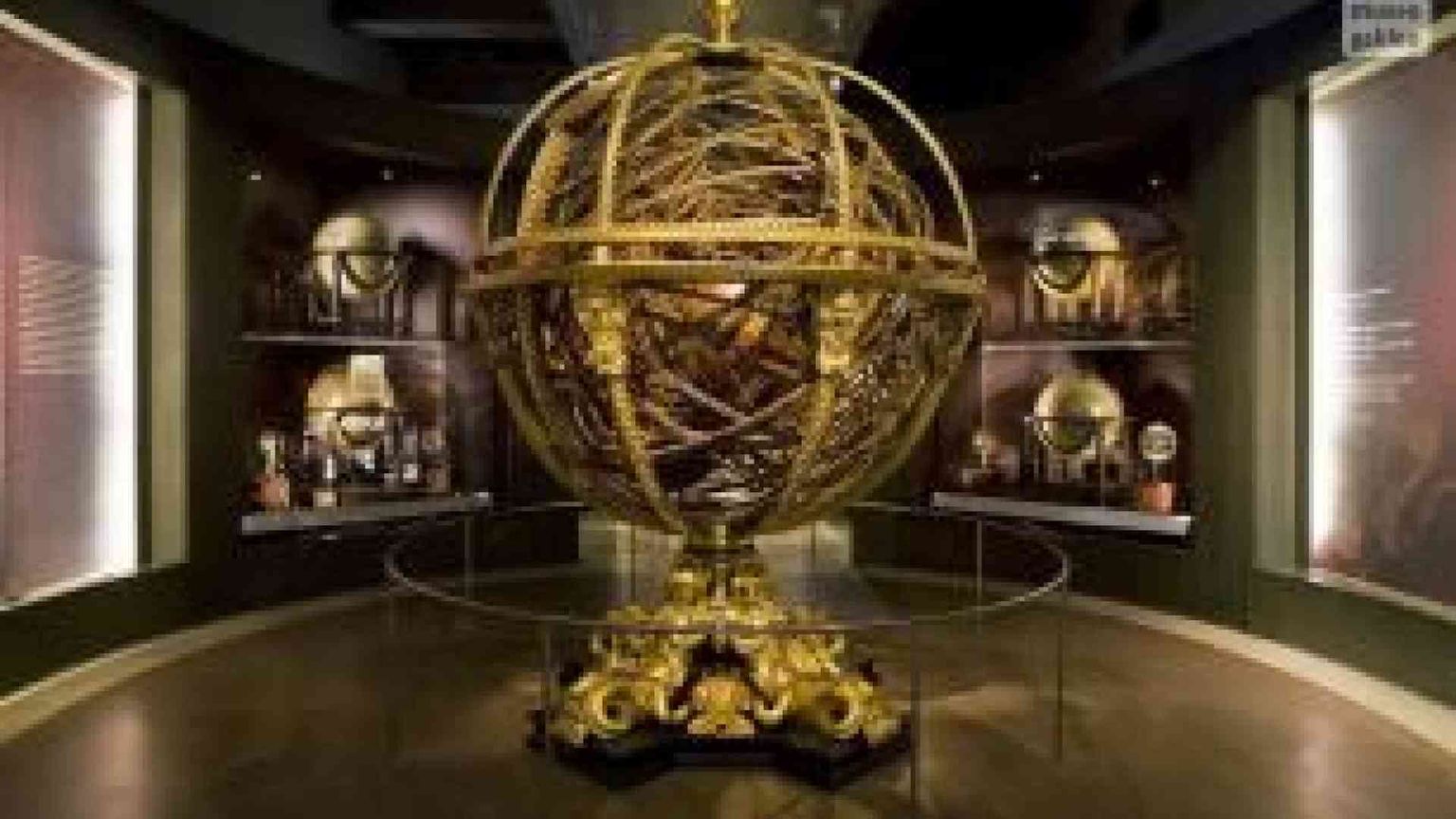

All’interno del museo, tuttavia, si trova anche la storia tutta l’astronomia pre-galileiana. A quel tempo il cielo veniva interpretato in modo diverso, attraverso macchine complesse, come gli astrolabi. Questi “magici” dischi dorati (che insieme componevano in qualche modo delle sfere), arricchiti con l’incisione di cifre e simboli, rappresentavano l’idea di Universo dell’epoca. Con gli astrolabi si riusciva, anche con una certa precisione, a stabilire data e ora, latitudine e longitudine e la posizione di stelle e pianeti. Venivano utilizzati anche come convertitori di valuta, e soltanto persone estremamente colte come Galileo erano capaci di servirsi di questi strumenti. Questi oggetti erano inoltre decorati in maniera incredibilmente raffinata.

Ovviamente una grande sala del museo è dedicata a Galileo, in particolare alla sua principale intuizione, ovvero il cannocchiale. L’aspetto importante è stata l’idea che un oggetto concepito per la ricreazione nelle corti di allora potesse diventare uno strumento capace di amplificare la ricerca scientifica e la verifica sperimentale delle congetture fatte.

Nelle sale che ospitano in modo permanente le collezioni lorenesi è possibile invece trovare ogni sorta di manufatto, oggetti costruiti da altri scienziati e studiosi, che con le loro scoperte hanno caratterizzato la storia dell’umanità. A partire dal banco chimico, un tempo appartenuto al Granduca Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena, fino ai telescopi newtoniani, passando attraverso ogni sorta di macchinari inventati e costruiti per condurre esperimenti sull’elettricità, sulla gravità, sul suono e sul vuoto.

Nel museo, spiega Roberto Ferrrari direttore esecutivo del “Galileo”, non ci sono solo «oggetti esposti al pubblico, ma anche laboratori di studio e sperimentazione e molteplici iniziative didattiche ed educative. Un approccio originale che ancora oggi vive nel nostro Istituto, i cui studiosi si misurano con la filologia delle macchine, anche mediante la modellazione 3D e la ricostruzione meccanica, l’indagine storica, la produzione di strumenti di conoscenza in ambiente digitale, pensati come validi supporti per gli studiosi e per la divulgazione verso un pubblico vasto, anche di non addetti ai lavori».

Il “gran tour” dentro la Firenze scientifica e galileiana è scandito da luoghi in cui sapere e memoria si fondano restituendo al “viaggiatore” una maggiore comprensione del progresso dell’umanità. Galileo arriva in città nel 1610 come matematico e filosofo alla corte del Granduca di Toscana e si dedica all’osservazione delle stelle e allo studio. Nella Tribuna di Galileo alla Specola (dove appunto lo scienziato osservava il cielo) c’è una frase scolpita: “Provando e riprovando”, il motto dell’Accademia del Cimento, la prima società scientifica “italiana” fondata nel 1657 a Firenze da un gruppo di scienziati, molti dei quali allievi di Galileo, e basata proprio sull’uso del metodo galileiano. Le tracce di Galileo conducono fino alla basilica di Santa Croce in cui è sepolto. Appena fuori dal centro, verso le colline, in via Pian dei Giullari, Villa Il Gioiello svela invece un Galileo più privato. In questa casa visse fino alla morte, circondato dagli allievi e dagli affetti. Poco lontano c’è l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, come in continuità ideale con il passato galileiano. Villa Gioiello a Firenze è diventata uno dei crogioli della città dove arte contemporanea, scienza e filosofia si fondono per restituire punti di vista nuovi e affascinati nell’osservazione del grande viaggio dell’umanità, dalla terra alle stelle. È il caso dell’ultima mostra andata in scena lì: “Inner Worlds, Outer Spaces” di Daniela De Paulis e a cura di Valeria D’Ambrosio.

A Firenze appunto sono conservati molti luoghi della vita di Galileo: dalle sue due case, in Costa San Giorgio e in via Pian dei Giullari, al Museo - a lui ispirato e dedicato, che conserva i suoi cannocchiali e strumenti personali -, alla Tribuna di Galileo, presso il torrino astronomico del Museo della Specola, fino appunto alla tomba che si trova, come altre glorie italiane, nella basilica di Santa Croce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA