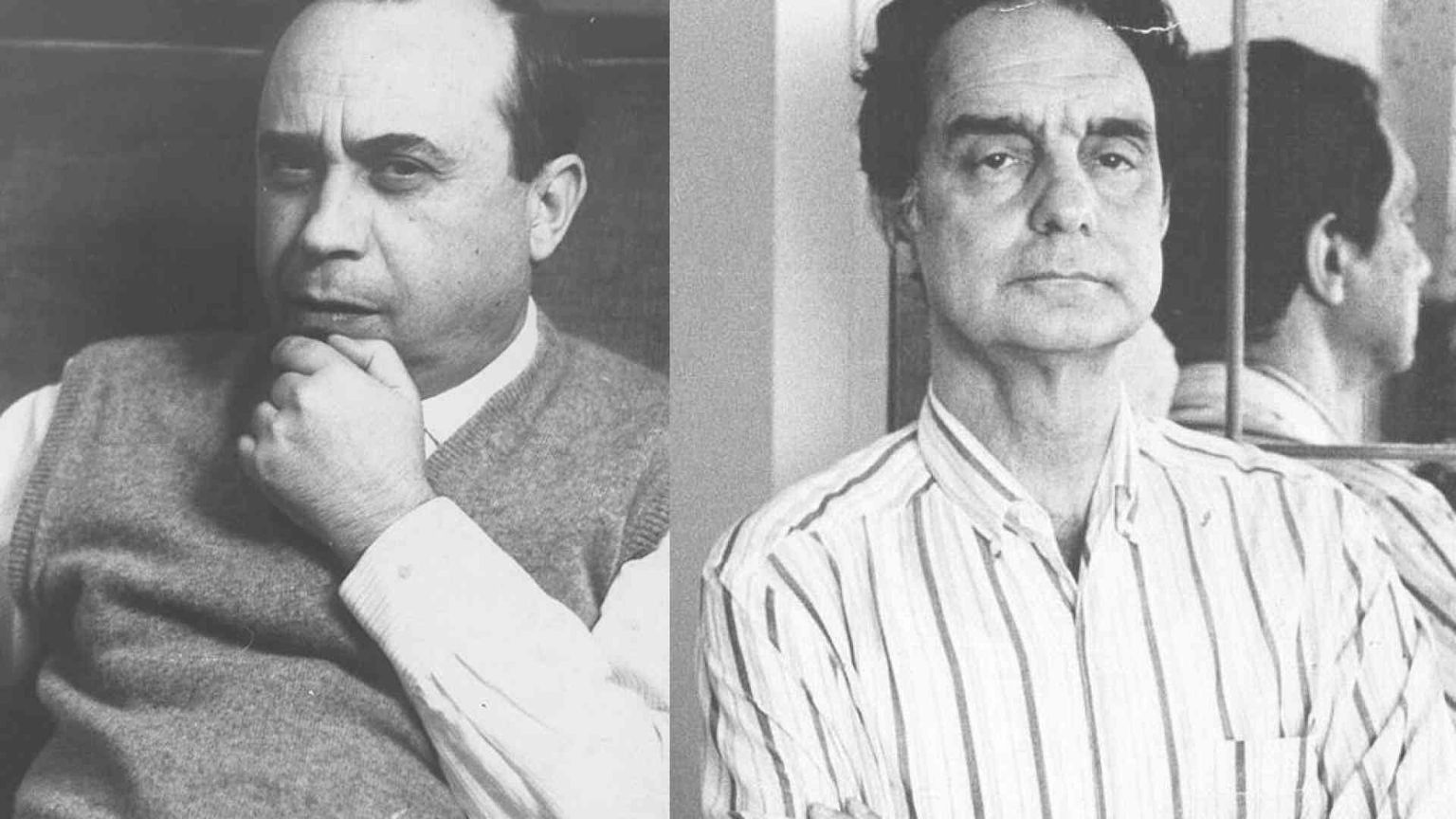

Sciascia e Calvino, diversamente illuministi

Legati da amicizia e grande stima letteraria, non di rado si trovarono anche su posizioni distinte nel dibattito intellettuale e politico. Il carteggio ne mostra le comuni radici e i diversi percorsi

Il carteggio tra Italo Calvino e Leonardo Sciascia s’intitola L’illuminismo mio e tuo – appena pubblicato da Mondadori (pagine 292, euro 14,00) per la cura di Mario Barenghi e Paolo Squillacioti, autori della Prefazione e della Postfazione – e inizia con una lettera dello scrittore siciliano del 19 maggio 1953, il quale chiede al Calvino funzionario di Einaudi una copia dei Caratteri di Mario La Cava da recensire per la rivista Galleria che dirige a Caltanissetta: sarà nientemeno che Giorgio Caproni poi a occuparsene. L’ultima, anch’essa spedita da Racalmuto, è dell’11 settembre, quando Calvino, colpito cinque giorni prima da infarto cerebrale, si trova ricoverato all’ospedale di Siena, dove si spegnerà nella notte fra il 18 e il 19.

Di grande utilità è la seconda parte del libro, Scritti reciproci, divisa in due sezioni: Letteratura e Politica. Nella prima troviamo radu-nati insie-me tutti gli interventi di Sciascia su Calvino seguiti da quelli dello scrittore ligure sul siciliano, cui s’accompagnano le risposte dello stesso Calvino a un questionario formulato da Sciascia in vista di Un’inchiesta tra i narratori poi pubblicata su Galleria del dicembre 1954.

Nella seconda abbiamo invece: un’intervista a Calvino del 1975 sulla candidatura di Sciascia col Pci alle elezioni comunali di Palermo; i quattro articoli – due per parte – che, nel maggio del 1977, li hanno visti su posizioni opposte relativamente alla questione del rifiuto dell’incarico di giurati al processo contro le Brigate rosse, tramite certificato medico per «sindrome depressiva», da parte della maggior parte dei giudici popolari; la recensione di Calvino all’Affaire Moro apparsa su L’Ora del 4 novembre 1978, che segna forse il momento di massima distanza intellettuale tra i due amici. Il titolo scelto per il carteggio, centrato sulla nozione di illuminismo, si porta dietro, quanto a Sciascia in modo particolare, una serie di equivoci che credo sia arrivato il momento di sciogliere.

Che i due scrittori si sentissero eredi della grande tradizione illuministica è fatto incontestabile. Ma quanto c’è di vero in questa autointerpretazione? Cominciamo dalla bella lettera di Calvino a Sciascia del 26 ottobre 1964. Calvino ha appena letto il dattiloscritto dell’Onorevole, la prima commedia di Sciascia: «Tu sei ben più rigorosamente “illuminista” di me, le tue opere hanno un carattere di battaglia civile che le mie non hanno mai avuto (...). Ma tu hai, subito dietro di te, il relativismo di Pirandello, e il Gogol via Brancati, e (...) la continuità Spagna-Sicilia: una serie di cariche esplosive sotto i pilastri del povero illuminismo».

Calvino è profetico: Sciascia è ancora lungi dallo scrivere Il contesto (1971), eppure lo scrittore ligure ha già intuito, mentre lo celebra, il risvolto di tenebra del suo illuminismo, le tensioni che l’avrebbero potuto condurre alla deflagrazione: problematizzando di fatto ciò che nel 1964 aveva sostenuto Gian Paolo Prandstraller nel suo Il neo-illuminismo di Sciascia. Di più, con una prontezza straordinaria, Calvino segnala tutte le cariche esplosive che attentavano, in attesa di detonare, alla composta architettura illuministica del sistema: il pirandellismo, che Sciascia aveva considerato, nella sua Sicilia, di natura e quotidiano, se è vero che la vita gli era apparsa subito come rimpaginata dentro un libro di Pirandello; la linea Gogol-Brancati, quasi un antidoto ironico e grottesco a una lettura troppo facile, razionalmente facile, della realtà; una stretta contiguità alla grande cultura spagnola con la sua perenne vocazione barocca.

Se quello di Sciascia fu un illuminismo problematico, come è stato quello di Calvino? Qualora si torni alla lettera citata, si potrebbe concludere che Calvino, a smentita di tanti critici della prim’ora, quando non credeva al postulato del suo illuminismo, né agli impliciti corollari d’impegno civile, avesse tutt’altro che torto. Calvino aveva inaugurato quegli anni Sessanta con la politicissima Giornata d’uno scrutatore (1963), ma li aveva chiusi col labirintico, elusivo, illusivo, Castello dei destini incrociati (1969): il realismo di partenza gli era svaporato tra le mani, preludendo alle Città invisibili (1972), che, appunto, sanzioneranno un interesse per le inafferrabili mappe della mente, d’una mente abitabile malgrado il mondo. È una spiccata vocazione epistemologica, favorita dall’incontro con le nuove scienze antropologiche e linguistiche, con la filosofia strutdo turalista, a spingerlo verso un’idea di semiosi euforica e illimitata, nei modi d’un giuoco combinatorio che sembra ora coincidere, però, con l’elaborazione d’un lutto, quello per la morte del romanzo: potrebbe allora anche darsi che, dietro e dentro il mito della fine dell’arte, Calvino celebrasse un altro e ben più doloroso congedo, il congedo dalla speranza, la speranza d’una coincidenza possibile, per l’Italia, per gli italiani, tra sviluppo e progresso civile.

Se l’illuminismo di Sciascia s’inabissava nella notte della ragione, quello di Calvino, attraverso Cecchi e Bontempelli, si sollevava sino ai cieli d’un fin troppo chiaro giorno: un illuminismo tradotto in termini geometrizzanti e tecnologici. Così facendo, Calvino correva però un grande rischio: che lo scrittore di cose s’involasse con quello di parole, e che le parole, mettendo le cose tra parentesi, finissero in qualche modo per neutralizzarle. Verrebbe da citare un folgorante epigramma del Fortini dell’Ospite ingrato (1966): «Cinico bimbo va Calvino incolume». E in effetti, incolume, l’intelligentissimo Calvino si mantenne per tutta la vita. Il 5 ottobre 1974, finita la lettura di Todo modo, Calvino scrive a Sciascia da Parigi: « Ecco, è proprio il romanzo che ci voleva per dire cos’è stata l’Italia democristiana e nessuno è stato capace di scriverlo prima di te». Ciò che lo affascina, però, è la «coerenza formale», i complessi ingranaggi testuali: l’Italia democristiana è ormai lontanissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA