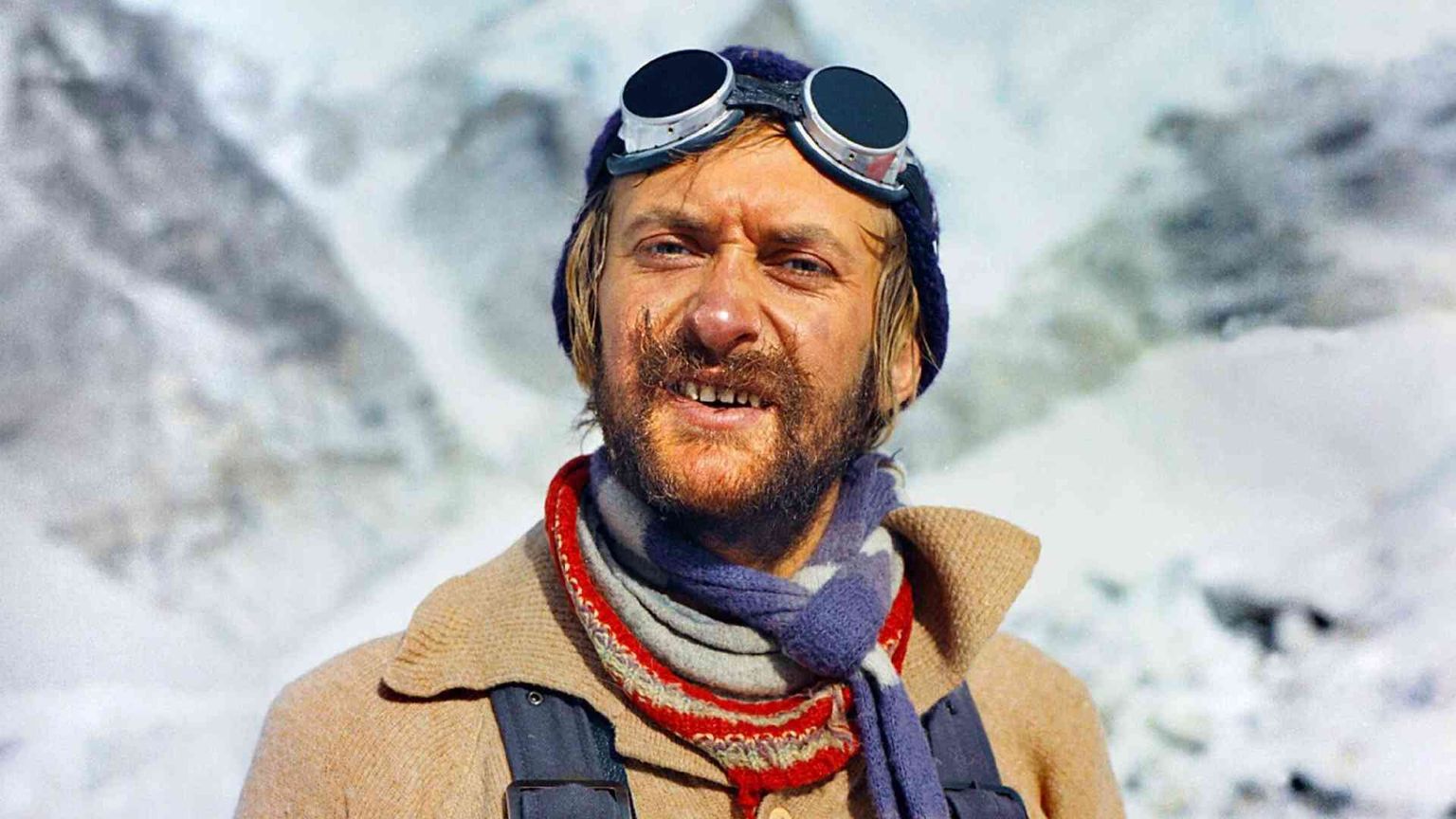

Krzysztof Wielicki: «Il vero alpinismo nasce dall’anima»

Il leggendario alpinista polacco, oggi 74enne, ripercorre le sue sfide: «Il giorno in cui ho scalato una roccia di otto metri senza corda ho capito che questa sarebbe stata la mia

Leggenda dell’alpinismo himalayano e non solo, l’alpinista polacco Krzysztof Wielicki – 74enne, ospite al Nuovi Mondi Festival – è stato il quinto alpinista al mondo a completare la salita dei 14 ottomila. Nel 1980 arrivò sulla vetta dell’Everest insieme a Lezsey Chicky, un’ascensione invernale che fu una rivoluzione per il mondo dell’alpinismo e per la storia sportiva polacca: «Tutti lavorano per il successo», ci ha detto, ma ha aggiunto che dopo quell’esperienza, di ritorno al campo base, «un amico piangeva» di felicità per quell’impresa di esplorazione in cui – ci dice – è stata «scritta la storia dell’alpinismo».

La sfida di questa edizione di Nuovi Mondi Festival è “Il mondo è nostro”. Una dichiarazione di assunzione di responsabilità e rispetto verso la biodiversità. Da dove iniziamo a riprenderci il mondo? Anche in termini di attenzione all’ambiente…

«Dobbiamo pensare di più al futuro, perché oggi le cose purtroppo non vanno molto bene. Noi alpinisti non siamo capaci di invertire il trend se si alza la temperatura globale, ma dobbiamo cercare di seguire – come tutti – le regole per salvare la natura: per esempio non lasciare rifiuti in montagna, pulire i posti di bivacco, educare le persone all’ambiente. Per farlo dobbiamo tutti aprire gli occhi sulla bellezza dei posti che abbiamo in natura».

Il tema del suo intervento al festival sarà «Quando scalare era esplorare». Cos’è oggi scalare rispetto a un tempo? Si è perso il senso e il valore dell’esplorazione?

«Sono stato fortunato a nascere in un periodo in cui si poteva fare ancora un po’ di esplorazione. L’esplorazione più grande l’hanno fatta gli alpinisti subito dopo la seconda guerra, ma noi abbiamo fatto diverse vie nuove sugli 8.000 metri, tra cui traversate in solitaria; abbiamo dato il via all’esplorazione invernale dell’Himalaya. Per noi quelle spedizioni erano un’avventura che durava 2 o 3 mesi completamente nella natura».

La sua generazione ha potuto vivere sugli ottomila un alpinismo di avventura. L’alpinismo di oggi e di domani in cosa è diverso? C’è ancora posto per altre imprese?

«La mia generazione seguiva la filosofia del conquistare le montagne, di andare sulla vetta. Oggi tanti alpinisti sono occupati con le pareti, scalano sulla difficoltà, per loro è meno importante la vetta. Mi sembra che gli alpinisti oggi non abbiano più il tempo di stare 2 o 3 mesi sull’Himalaya. Adesso non sono tanto importanti le sfide in Himalaya, ma migliorare i record, essere più veloci. Credo sia difficile oggi poter scrivere la storia mondiale, però si può ancora scrivere la propria storia personale».

Tra gli alpinisti contemporanei c’è qualche nome che potrebbe raccogliere la sua eredità?

«Ogni alpinista è diverso, una storia a sé. Noi seguiamo una via indipendente, non abbiamo idoli. Certamente io però ho tanta riconoscenza e rispetto per alpinisti come Messner, Kammerlander, Mondinelli, Martini, Di Stefani, Bonington, Steve House, Silvo Karo, ma ciascuno segue le proprie vette, i propri sogni».

Che rapporto ha con la montagna? Cosa significa per lei?

«Non mi interessa più fare gli 8.000 metri, ma sono sempre in montagna, specialmente in Hunza (Pakistan), dove si trovano posti per esplorare sui 6.000 metri e ci sono montagne vergini dove non si incontrano persone anche per aree di circa 50 km. Tanti anni fa ho voluto scrivere la storia dell’alpinismo, adesso scrivo solo la mia storia insieme ai miei amici. Un hobby si può sempre cambiare, una passione no».

La montagna ha anche un lato pericoloso, che rapporto ha con la paura?

«Non esiste alpinismo senza paura. La paura può costruire l’immaginazione, ed è una cosa molto importante nell’alpinismo, ma nessun alpinista pensa che non tornerà a casa, hanno tutti fiducia. Questa fiducia è molto importante, se non si ha fiducia si deve stare a casa. Nessuno pensa che morirà in montagna, anche se può succedere. Io conosco solo una persona che ha smesso con l’alpinismo dopo alcune situazioni traumatiche in montagna. Tendenzialmente ciascuno crede ed è sicuro di poter sopravvivere alle situazioni difficili».

Come e quando è nata la passione per la montagna? Qual è stata la spinta che l’ha mossa?

«Sono nato in una pianura senza tradizione di montagna. Ho studiato a Wroclaw, dove era molto attivo un gruppo di alpinisti. Una volta ho scalato una piccola roccia di otto metri senza corda, ho avuto paura ma ho provato anche tante emozioni; da quel giorno ero sicuro che scalare sarebbe stata la mia passione».

Perché a un certo punto della sua storia ha avuto la necessità di arrampicare da solo? È stata una scelta consapevole o un’ambizione? La solitudine in montagna è più profonda, più avvolgente, più toccante. Questo aiuta oppure ostacola? Insegna qualcosa o aggiunge altra paura e silenzio?

«Non ho mai pensato di seguire completamente questa via della solitudine, sono quasi sempre andato su con una squadra di amici, non sono un eremita, ma è successo in alcune spedizioni di provare emozioni contrastanti, lasciare gli amici al campo base e andare in solitaria. Non so perché, forse per avidità di emozioni, forse per una sorta di filosofia interiore, so solo che mentre lo facevo avevo un unico pensiero: la scalata».

In un mondo abituato alla velocità, la montagna reinsegna il rapporto con la lentezza e una ridefinizione della distanza e dello spazio? Lei ha detto che “Per sopravvivere agli ottomila d’inverno ci vogliono esperienza e fortuna”. Aggiungo che serve anche determinazione e forza di volontà. Che altro serve per imparare a leggere la montagna?

«Oggi credo manchi il rapporto con la distanza, con la pazienza. Un tempo si stava via anche per mesi senza contatti, per realizzare i sogni della squadra, e non solo le ambizioni personali. È importante non dimenticare mai che per le montagne alte si deve seguire una strada con sicurezza, avere esperienza di cime più basse, dopodiché tutti hanno fatto e fanno errori, per questo credo che il fattore fortuna sia fondamentale».

Qual è stata la più grande emozione della sua carriera alpinistica?

«Il Nanga Parbat nel 1996, sono arrivato da solo sotto la parete».

Invece conserva ancora il celebre chiodo della cima del 1976?

«Il chiodo della vetta del Nanga Parbat; l’avevano lasciato gli austriaci vent’anni prima di me. Durante una conferenza a Trento nel 2000 ne parlavo e l’ho fatto vedere. Dal pubblico si alza Robert Schauer e dice che l’aveva lasciato lui prima di me. Ora quel chiodo è al museo dell’alpinismo in Polonia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA