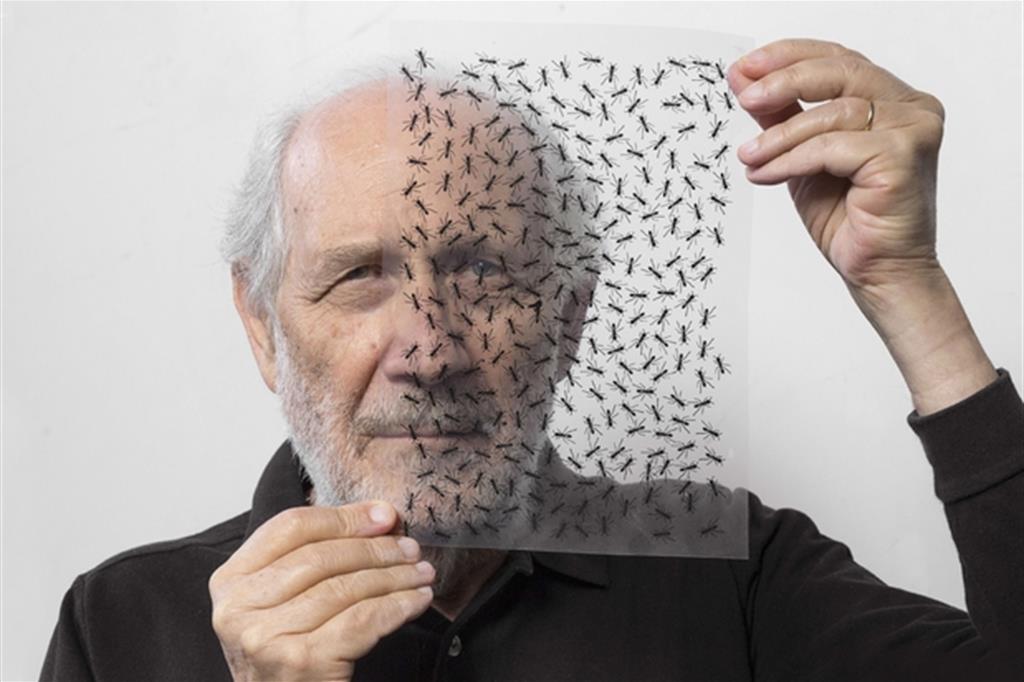

Emilio Isgrò si nasconde dietro le formiche, che sono uno dei temi ricorrenti nelle sue opere degli ultimi anni (Lorenzo Palmieri)

Tra i molti episodi che Emilio Isgrò ha raccolto nell’Autocurriculum (Sellerio, pagine 226, euro 14,00) allestito per i suoi ottant’anni ce n’è uno che incuriosisce particolarmente il lettore. È un ricordo dell’infanzia siciliana, una remota proiezione del Rigoletto cinematografico interpretato da Tito Gobbi e Lina Pagliughi in una copia tanto deteriorata che, scrive Isgrò, «restava quasi niente, ma quel niente era sublime». Proprio come accade nelle famose “cancellature” susseguitesi in oltre mezzo secolo attraverso un’opera di sottrazione e sovrapposizione che ha interessato anonimi ritagli di giornale e la monumentale Enciclopedia Treccani, i Detti di Confucio e la Bibbia, fino al recente intervento sui Promessi Sposi. I segni neri o, in alternativa, le tracce di vernice bianca scandiscono una lettura paradossale, del tutto adeguata alla discendenza siculo- greca rivendicata da Isgrò (è nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 6 ottobre 1937). Dal sofista Gorgia a Pirandello, sintetizza in apparente svagatezza l’artista. «Perché nel dopoguerra per noi giovani siciliani la montagna che ci stava di fronte era lui, Pirandello», aggiunge. Siamo nella sua casa-studio di Milano, la città in cui vive dalla metà degli anni Cinquanta, eccezion fatta per il periodo in cui, non ancora trentenne, ha diretto le pagine culturali del Gazzettino di Venezia. Dalla strada vengono le ultime voci dei bambini in uscita dalla scuola lì accanto, che in questi giorni di Carnevale ambrosiano si allontanano lasciando sul marciapiedi una scia di coriandoli. Un quasi niente di allegria che ricorda le file di formiche di cui Isgrò si serve in molte delle sue installazioni.

Sul tavolino davanti a noi, invece, c’è una copia di Is This The Life We Really Want?, l’ultimo cd dell’ex Pink Floyd Roger Waters la cui copertina, realizzata appunto con la tecnica della cancellatura, è stata al centro di una passeggera controversia tra il musicista e lo stesso Isgrò. «Sotto la cancellatura – dice l’artista – la parola non scompare, ma continua a brulicare con più forza. Non si cancella per negare il testo, ma per capirne meglio il significato, per accorgersi di che cosa c’era prima. È un modo per esaltare la parola, non per contestarla. Questo, del resto, è il senso del mio Cristo cancellatore, ora entrato nella collezione permanente del Centre Pompidou a Parigi. Attribuire al Cristo la facoltà di cancellare significa riconoscere in Lui il giustiziere e, nello stesso tempo, il redentore. In maniera più o meno consapevole, si cancella sempre per mettere in salvo, per custodire». Anche nella conversazione Isgrò è un maestro dell’implicito e del sottinteso. Si proclama ignaro di teologia, ma all’inizio della sua attività di artista visivo si trova il quadro – che all’epoca fece scalpore – nel quale Dio, nella sua perfezione, viene paragonato a «una Volkswagen che va… e va… e va…». Isgrò sorride, sottolineando come a lamentarsi, in quel lontano inizio degli anni Sessanta, furono più che altro i portavoce della casa automobilistica.

«Oggi come allora – aggiunge – farei una certa fatica a sostenere di non credere in Dio, forse perché tra fede e ragione non sono mai stato capace di tracciare un confine preciso. Lo so che sembrerà singolare, come molto di quello che dico e che faccio, ma sono convinto che l’arte mi abbia salvato da Dio: non perché mi abbia allontanato da Lui, ma perché mi ha permesso di credere in un altro modo, molto diverso da quello sperimentato da sant’Agostino o da san Tommaso d’Aquino. Qualche critico, bontà sua, ha voluto riconoscere nelle mie cancellature un’attitudine mistica. Non mi spingo a tanto, ma di sicuro l’interrogativo sulla trascendenza è presente da sempre nel mio lavoro. In forma un po’ intermittente, lo ammetto. Ma chi si interroga sulle parole e sulle immagini non può fare a meno di chiedersi se e come la ragione possa mai cancellare la fede». Esordiente come poeta già nel 1956, Isgrò ha pubblicato romanzi e firmato importanti testi teatrali, in particolari per le Orestiadi svoltesi a Gibellina – la città-simbolo del terremoto del Belice – nei primi anni Ottanta.

«Per me anche l’arte visiva è stata la prosecuzione della poesia con altri mezzi – racconta –. Non avevo messo in conto di diventare un pittore, ammesso che lo sia veramente diventato. Il giornalismo, nel quale ero entrato giovanissimo, era un lavoro che mi piaceva molto e che, ne sono convinto, avrei continuato a ritenere appagante anche con il passare del tempo. A volte ho l’impressione che, da un certo momento in poi, tutto mi sia capitato un po’ per caso, anche se si tratta di un caso che io stesso avevo in buona misura predisposto. Molto ha influito il contesto storico. Nell’Italia del boom economico si stava ponendo una nuova questione linguistica, rispetto alla quale le immagini rivestivano un ruolo sempre più rilevante. All’improvviso era come se le parole non bastassero più e la poesia, di conseguenza, dovesse trovare nuovi modi per esprimersi: il cinema nel caso di Pasolini oppure l’arte visiva in quello mio e di molti altri. Ma non è stata una resa delle parole alle immagini, semmai il contrario. Pensi a quello che è accaduto in pittura. Una volta, se si voleva liquidare un artista figurativo lo si definiva“letterario”, come se fosse un limite. Oggi la proliferazione delle immagini rende sempre più indispensabile il ricorso alla parola. Se non ci fossero le didascalie, per esempio, come faremmo a distinguere una guerra dall’altra? L’immagine ha trionfato omologandosi. Per recuperare il senso bisogna passare di nuovo dalle parole, specialmente da quelle che credevamo di aver cancellato».

La pittura, il cinema, ma anche il melodramma, come in quell’antica proiezione dell’evanescente Rigoletto (a proposito, nella sua carriera Isgrò vagheggiato la realizzazione di un film che si cancellasse da sé sotto gli occhi degli spettatori). «Sì, il mio lavoro è stato un mezzo per restituire alla lingua italiana una dimensione internazionale simile a quella garantita dalla diffusione del melodramma – ammette –. Ma dal punto di vista linguistico la cancellatura ha anche la funzione, non meno preziosa, di portare alla superficie ciò che accomuna persone e culture diferenti. Che cosa fanno, mettiamo il caso, un italiano e un tedesco quando si incontrano e non conoscono l’uno la lingua dell’altro? Vanno a cercare le parole o a volte addirittura i suoni comprensibili a entrambi. Cancellano tutto il resto e si soffermano su quelle schegge di senso che rendono possibile la comunicazione e la condivisione». Come quelle che il mediterraneo Isgrò ha isolato in un’opera ispirata a Meister Eckhart, il grande mistico del Medioevo germanico. Una successione di tratti neri che risparmiano qualche segno di interpunzione e due sequenze di frase. La prima è «solo la mano che cancella», la seconda «può scrivere il vero».

.jpg?dt=1734709380762&Width=300)

.jpg?dt=1734709380762&width=677)