Caravaggio, svelato a Madrid l'"Ecce Homo" dei misteri

Esposta al Prado l’opera “scoperta” tre anni fa, quando stava per andare all’asta a una cifra irrisoria: il consenso sull’attribuzione è quasi unanime, ma qualche dettaglio ancora non convince

Se fossimo dentro un romanzo giallo, arrivati a questo punto qualcuno pronuncerebbe la fatidica frase: “ok, il caso è chiuso ispettore, togliete le vostre foto appese al muro, abbiamo il colpevole”. È in quel momento che l’ispettore, che quasi mai si dà per convinto, tornando davanti al suo muro di fotografie e indizi, troverà la crepa che gli svelerà il vero colpevole. Qualcosa di simile potrebbe accadere in futuro anche nel “caso Ecce Homo”, quello che era stato messo all’asta dalla casa Ansorena di Madrid tra marzo e aprile di tre anni fa, attribuendolo a un pittore della cerchia di Jusepe de Ribera. Improvvisamente rimosso dall’asta l’8 aprile 2021 dopo che molti critici giuravano essere un nuovo capolavoro di Caravaggio: come scrive la studiosa Maria Cristina Terzaghi nel libro edito da Marsilio, Caravaggio. L’Ecce Homo svelato da oggi in vendita in libreria, è la prima volta che in modo “quasi unanime” tanti esperti si trovano d’accordo nell’attribuire a Caravaggio un’opera appena riapparsa alla luce del sole (basandosi peraltro solo su una serie di fotografie).

Ed è vero, ma questo potrebbe essere il momento che regge la battuta “il caso è chiuso”, che in una logica da romanzo giallo insinua esattamente il contrario e invita a cercare ancora. È sorprendente, infatti, questo ampio e immediato consenso come opera autografa di Caravaggio (la Terzaghi fu l’unica che, chiamata a Madrid da due antiquari, la vide dal vero prima che fosse tolta dalla vendita e affidata dai proprietari alle cure della Casa d’aste Colnaghi di Londra, una delle maggiori al mondo). In realtà, la fotografia del quadro girava su internet già da fine marzo 2021, pubblicata da un antiquario, ma pochi se ne erano accorti, finché, mentre stava per arrivare la Pasqua di quell’anno (un nuovo Ecce Homo nei giorni liturgici della Passione di Cristo!), ai primi d’aprile gran fermento fra gli storici e i conoscitori che scrivevano email e poi articoli dove giuravano: “un Caravaggio, un Caravaggio, un Caravaggio…”. Non si può dunque negare che la “quasi unanimità” è una prova a carico per il presunto responsabile, oppure, a mio parere, verso un “caso” non del tutto risolto sia per quanto riguarda l’autografia, sia per le circostanze in cui venne dipinto, qualora l’attribuzione a Caravaggio conservi questa “unanimità” critica. Non intendo dire che non sia un’opera di notevole fattura, ma che alcuni elementi storici, iconografici e pittorici pongono dubbi.

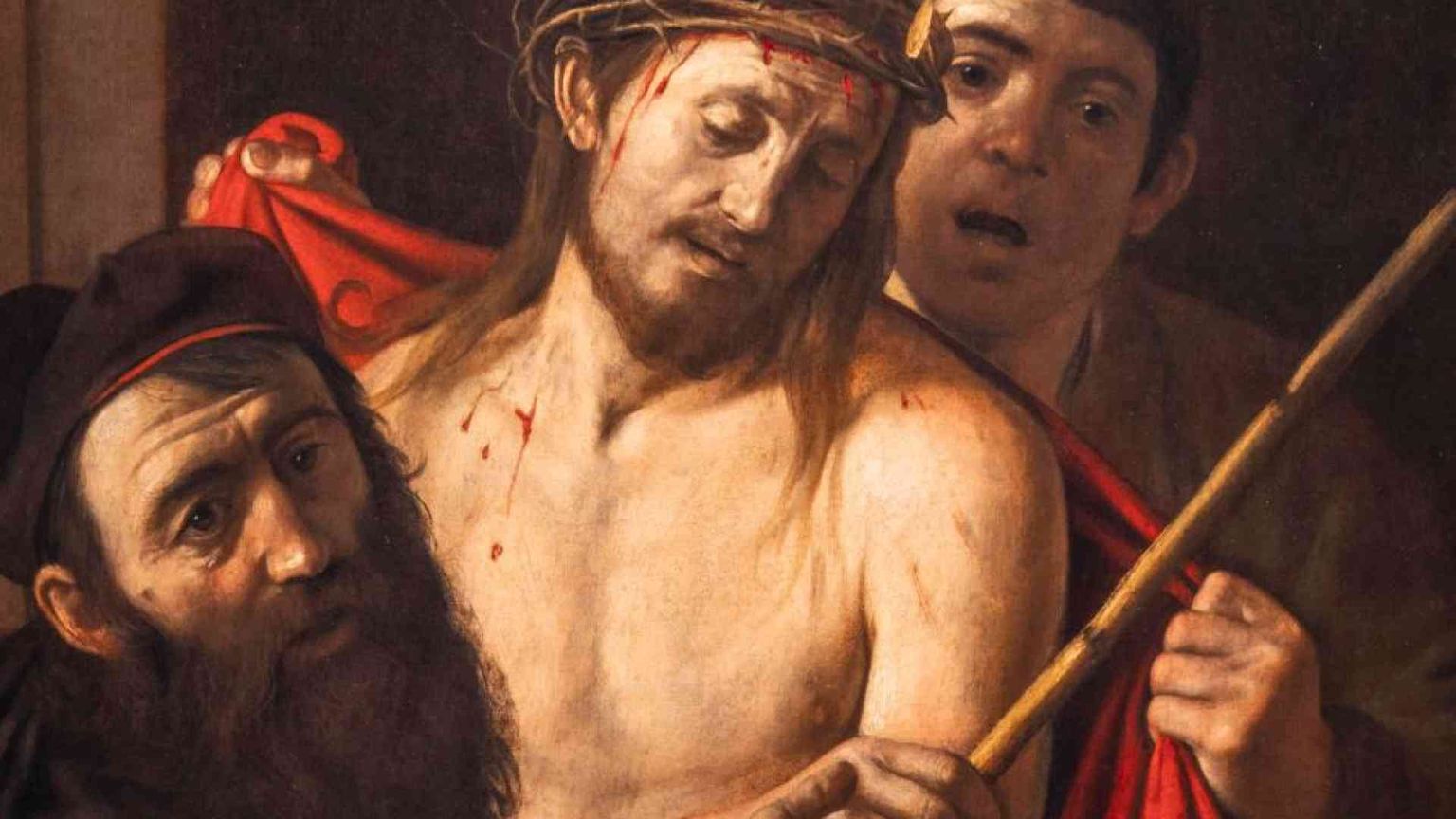

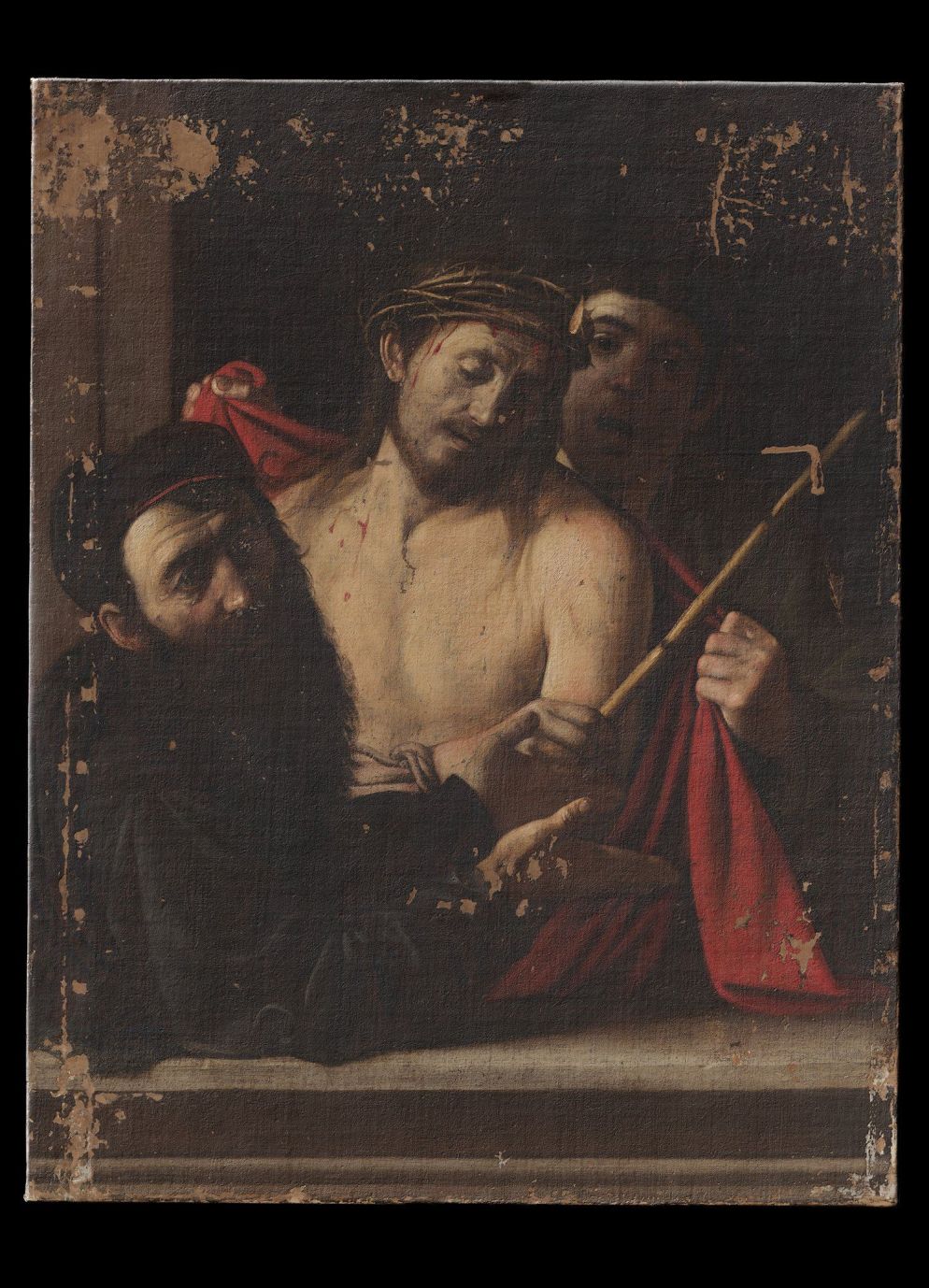

Del resto, oggi vengono posti anche su un’altra celebre attribuzione – la Presa di Cristo nell’Orto della National Gallery di Dublino, proposta nel 1990 dal restauratore Benedetti e nel 1993 certificata da Denis Mahon –, all’epoca anch’essa accolta quasi all’unanimità; alcuni studiosi pensano infatti che non sia l’originale che si credeva, sostenendo anzi che l’originale sia un’altra tela, esposta alcuni mesi fa ad Ariccia, mentre quella di Dublino potrebbe essere tutt’al più una copia autografa del Merisi (ma Longhi, e altri con lui idealisticamente dicono: Caravaggio non ripeteva), e c’è chi vi ha scorto, invece, lo stile del caravaggesco fiammingo Gerrit van Honthorst. L’Ecce Homo di Madrid, dopo quasi tre anni di clausura sotto i ferri dei diagnostici e dei chirurghi (anche estetici), è stata finalmente esposta al Museo del Prado lunedì scorso con una conferenza stampa aperta a giornalisti ed esperti; presentazione a suo modo laconica, con brevi esposizioni dei critici curatori dell’impresa critica – nessun diagnostico e tecnico del restauro e nessuna immagine delle fasi di “cura” a cui l’opera è stata sottoposta, ma solo confronti iconografici e stilistici, quando invece essere informati sul lato per così dire materiale poteva essere ugualmente utile (si può rimediare col libro-catalogo, ovviamente) –; poi il momento clou, la vista del quadro, che fino a ottobre resterà esposto da solo in una sala, la 8A, e in seguito per altri quatmato tro mesi troverà posto nella 7A, una delle nuove sale riallestite, con i naturalisti caravaggeschi e all’altro quadro del Merisi, anch’esso da poco restaurato, il David con la testa di Golia già posseduto dal Prado.

Anche la mostra sembra risentire di una sua laconicità espositiva: il quadro da solo (d’accordo), ma nessuno strumento illustrativo che faccia comprendere com’era prima del restauro, nessuna radiografia e nessuna foto dei lavori durante il restauro, quando una mostra qualche anno fa a Milano espose una ventina di Caravaggio tutti accompagnati da radiografie per far capire allo spettatore cosa si cela sotto la superficie pittorica. Va detto anche che alcune scelte riguardanti la sicurezza dell’opera rendono la mostra poco soddisfacente: il vetro che copre la pittura, per esempio, voluto dall’attuale proprietario – si dice che sia un inglese residente in Spagna, che avrebbe pagato ai vecchi proprietari una cifra importante, circa 30 milioni di euro, ma tutto som- inferiore alle stime abituali per un Caravaggio –: ecco, quel vetro, coi riflessi che raccoglie, limita la piena visione dell’opera che andrebbe compulsata avvicinandosi per così dire fin quasi alla superficie col naso per scrutare i vari artifici pittorici che, come giustamente sottolinea Gianni Papi nel volume, possono essere una prova importante per stabilire l’autografia: dalla struttura delle pennellate, a volte turbolente, agli interventi puntuali per “togliere” il colore e far riemergere la preparazione col bianco come punto di luce…

Se si considera che l’opera era stata rintelata molti decenni fa, o forse più, e che le due tele si stavano scollando, per cui si è proceduto al completo distacco e a una nuova rintelatura; se, inoltre, si è scoperto in fase di pulitura che il dipinto durante il XX secolo – come sottolinea il restauratore Andrea Cipriani – era stato ridotto, su un telaio più piccolo ripiegando la tela (perché? Era un segno della scarsa considerazione che i proprietari avevano dell’opera?) e che, in seguito, venne riportato alle misure iniziali restaurando i segni dei chiodi con una ridipintura; se, infine, anche il telaio è stato cambiato; ecco, questi sono tutti momenti del restauro che andavano documentati anche al comune spettatore. Prima di entrare in alcune questioni in merito all’autografia del quadro, una postilla sulla vicenda che ha riguardato il suo “ritrovamento”. È bello il mondo delle favole, ma smettiamo di ripetere questa storia che un Caravaggio stava per essere venduto all’asta per 1.500 euro, cioè a un prezzo imparagonabile a quello pagato dal privato inglese.

Chi, onestamente, può pensare, sapendo come sono andate le cose, che l’opera sarebbe arrivata all’asta per una cifra talmente sottostimata anche se l’autore fosse stato un discepolo di Ribera? Chi, insomma, avrebbe potuto credere di accaparrarsi quell’opera di straordinaria qualità pittorica prima dell’asta offrendo, chessò, trecentomila euro o di più? Cioè, senza considerare che simili offerte avrebbero messo la pulce nell’orecchio ai proprietari, alla casa d’aste, al Prado, ai critici, ai competitori, allo Stato spagnolo, che ben presto infatti ha posto il vincolo all’esportazione? E se invece fosse stato tutto un gioco per arrivare a questo? Dopotutto, gli ex proprietari del quadro non sono persone al di fuori del mondo dell’arte, anzi, dunque come credere che avendolo avuto sotto gli occhi per decenni non si fossero accorti che si trattava di un quadro notevole, o addirittura di Caravagggio, accettando che la casa d’aste lo mettesse in vendita a quel prezzo di partenza ridicolo? E se l’idea fosse stata questa: mettiamolo a un prezzo irrisorio e facciamo in modo che qualcuno se ne accorga lanciando così la bagarre che poi ha portato all’attuale risultato. E infatti nei giorni di aprile di tre anni fa il dipinto rapidissimo rimbalzava da un cellulare all’altro di tanti critici e storici di Caravaggio raccogliendo subito un consenso “quasi unanime”.

Il “caso Ecce Homo” sarà anche svelato, ma forse non è del tutto chiuso. La stessa storia documentale che Terzaghi riassume nel suo saggio è accompagnata da un ripetuto riferimento probabile all’Ecce Homo, oggi attribuito con certezza al Caravaggio, che sarebbe arrivato in Spagna a metà Seicento, forse assieme alla Salomè ora nelle collezioni del Palazzo Reale. Sul piano iconografico: il Cristo è la rappresentazione dell’“Uomo dei dolori”, occhi semichiusi, mite e rassegnato come un capro espiatorio; nel restauro è stato chiarito che la macchia luminosa che emergeva sulla corona di spine non è il simbolo dello Spirito Santo come supponevano Zuccari e Pulini, ma solo la troncatura del ramo che si ritrova già nell’Ecce Homo di Correggio e altrove, come aveva intuito subito lo studioso Giacomo Berra; la figura di Pilato, in primo piano, vestito tutto di nero con un singolare copricapo, è da Papi collegato con l’abbigliamento dei rabbini e ritorna anche nella tela di Palazzo Bianco a Genova, l’Ecce Homo attribuito da Longhi e dopo la scoperta di Madrid subito declassato da molti, anche se studi recenti ne avevano rafforzato l’attribuzione, soprattutto della figura di Cristo (il Pilato potrebbe essere stato aggiunto dopo ed è la figura che meno accredita la mano caravaggesca).

Secondo Papi, essendo procuratore in Giudea, dove la popolazione era perlopiù ebrea, egli doveva indossare abiti all’ebrea, e Caravaggio dunque seguirebbe questa logica. Ovvero, si potrebbe pensare, fa indossare a Pilato gli abiti dei rabbini, di chi, secondo la Chiesa dell’epoca, era il vero responsabile della morte di Cristo: Pilato con le mani espone al popolo il condannato, ma lo fa vestito da ebreo. Non è l’unica volta che un pensiero antigiudaico compare in un’opera di Caravaggio, che si serviva, come è ormai chiaro, di consulenti teologici. Tra l’altro, l’Ecce Homo ha proprio nelle braccia e nelle mani di Pilato che coprono in gran parte quelle di Cristo, il dettaglio a mio parere meno riuscito dell’opera. Alcuni confronti di Terzaghi e Papi, a sostegno dell’attribuzione sono pertinenti ma non del tutto persuasivi. Potrebbero emergere attribuzioni diverse col tempo, nonostante l’unanimità (va notato che entrambi gli studiosi non insistono affatto sulle incisioni, che erano considerate da Mina Gregori la firma del Caravaggio, e si ritrovano anche nell’Ecce Homo). A una giornalista di “Le Monde” che chiedeva perché lo Stato spagnolo non abbia esercitato il diritto di prelazione sull’opera, il direttore del Prado ha risposto che non toccava a lui decidere e non sapeva perché al ministero della Cultura avessero giudicato il prezzo troppo alto ( però molto conveniente, considerata l’attribuzione unanime al Caravaggio). Forse che ai vertici spagnoli qualcuno non è convinto fino in fondo di quell’attribuzione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi