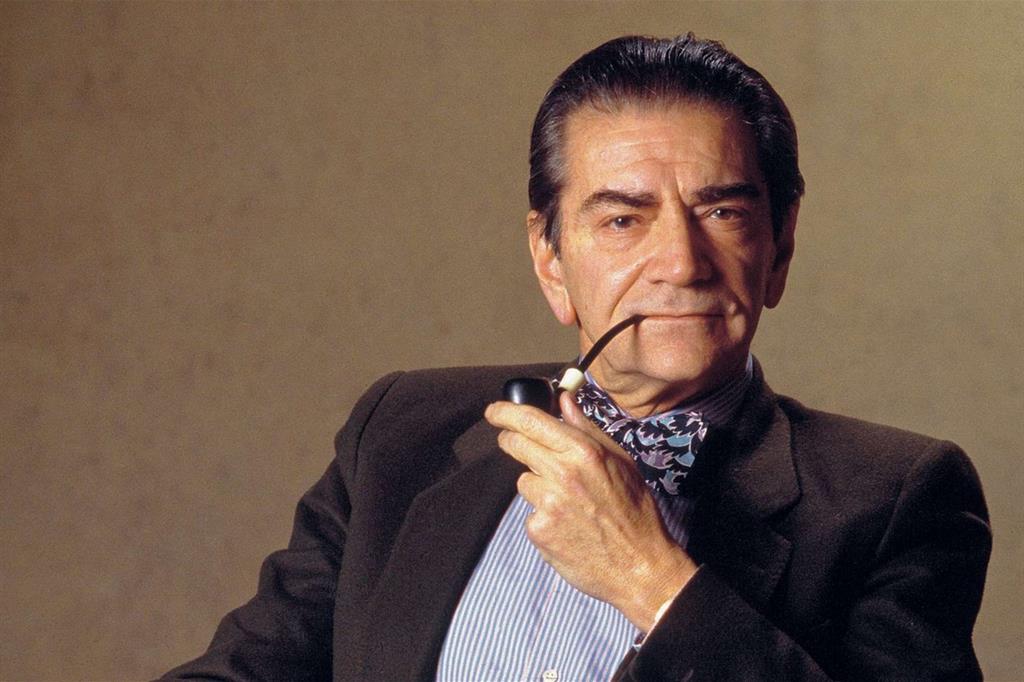

Lo storico e critico dell'architettura Bruno Zevi

Ricordo che quando, secoli fa, studiavo architettura a Firenze, al momento di rivolgersi a un manuale di storia dell’architettura, l’alternativa era fra i volumi di Leonardo Benevolo e di Bruno Zevi. Personalmente, pur riconoscendo l’impostazione “sociale” e “realista” di Benevolo, che ricostruisce le avventure dell’architettura moderna (consapevole anche dei suoi fallimenti), ero catturato dalla “maieutica” di Bruno Zevi, di cui avevo letto e riletto Saper vedere l’architettura.

Quando parlava di moderno era fazioso, propulsivo, sovversivo, la sua bestia nera era il “classico” e celebri le sue polemiche contro l’Eur e il Vittoriano. Se Le Corbusier aveva stilato una lista di cinque principi per fare architettura moderna e razionale (Pilotis, Pianta libera, Tetto-giardino, Facciata libera, Finestre a nastro), salvo poi rigettarli dopo la guerra col gesto eretico di Ronchamp, Zevi aveva stilato una lista assai più complicata in sette punti. Volete essere moderni? Bene, cominciate dall’“elenco”, ovvero dalla metodologia progettuale, abbiate occhio per le asimmetrie e le dissonanze (la simmetria è una grave patologia, diceva), per una tridimensionalità che contrasti con le monumentali quinte prospettiche; cercate oltre il tradizionale sistema trilitico elaborando gusci e membrane che aggettano vertiginosamente, scomponete la sintassi dell’edificio secondo la quarta dimensione e considerate lo spazio come una interazione col tempo, rifiutate di pensare l’edificio senza reintegrarlo al resto della città e al territorio.

«Le sette invarianti – scrisse Zevi – offrono un vademecum per la progettazione». E precisò: «Nessun architetto le sottoscriverebbe in blocco. Sette eresie, o testimonianze contro l’idolatria classicista, intollerabili simultaneamente». Il concetto di eresia è il cuore del pensiero zeviano. Eresia, come cultura critica.

Ora il Maxxi celebra il grande maieuta nel centenario della nascita riepilogando le sue idee e illustrando il suo impegno di difensore del linguaggio moderno attraverso l’opera di 38 architetti che Zevi, morto nel 2000, considerò esponenti di quella ideologia dell’architettura che in ambito storico alcuni chiamano “Progetto moderno”; ideologia per molti aspetti fallimentare, sia nella sua capacità di plasmare un nuovo volto delle città (se non con sporadiche eccezioni), sia in quell’intenzione di maggiore giustizia sociale che era al centro delle riflessioni degli architetti razionalisti fin dagli anni Venti del secolo scorso.

La mostra s’intitola Gli architetti di Zevi. Storia e controstoria dell’architettura italiana 1944-2000, a cura di Pippo Ciorra e Jean-Louis Cohen. È una sorta di temporalizzazione del pensiero zeviano. E non sarebbe ciò che è se non fosse stata concepita a partire da uno spirito “plastico” che dispiegava la propria vis polemica attraverso riviste, collaborazioni ai giornali, interviste televisive, conferenze, docenza universitaria, insomma col supporto creativo di una vasta opera di comunicazione.

Quando lo ascoltai a Modena nel 1997 capii che l’istrionico e la chiarezza di idee si fondevano in un ibrido di autocratica persuasività. La retorica del polemista era irresistibile. Fu, è bene ricordarlo, colui che fece scoprire Frank Lloyd Wright all’Italia (e quando fallì il tentativo di realizzare a Venezia una sua architettura - il Memorial della Fondazione Masieri –, gridò che si era persa una gigantesca occasione: del resto Venezia perse un’occasione ben più vasta, quella del nuovo ospedale progettato da Le Corbusier: insomma, disse no ai due maggiori architetti del Novecento).

Nel settembre 1997 Zevi pronunciò quello che è noto come il “Manifesto di Modena”: «Abbiamo vinto una battaglia millenaria – esclamò con baldanza futurista –. Architetti come Libeskind, Gehry, Hollein, Koolhaas hanno strutturato un linguaggio che consente lo scambio intenso e fluido tra il messaggio irripetibile del genio e gli apporti democratici e popolari». Sembrava di ascoltare i vincitori che dettano il trattato di pace ai vinti, i vituperati postmoderni, capitanati da Paolo Portoghesi, che avevano riportato nell’architettura colonne, timpani, capitelli fioriti, ludici eclettismi. L’utopia si era realizzata, ristabilendo gli ideali del movimento moderno: «Il tramonto del secolo assiste così al trionfo del movimento moderno e dell’architettura tout court. Il ciclo del manierismo, persistente dal 1527 a ieri sera, è finalmente esaurito. Non abbiamo più bisogno di mimare il classico per insultarlo e distruggerlo. Non servono più le mode pendolari tra umanesimo e romanticismo, tra regole e deroghe. Quanto è accaduto nell’ultimo decennio ha persino rovesciato la prospettiva storica. Prima, valevano le norme dottrinarie, punteggiate dalle eresie di rari, autentici spiriti creativi. Oggi, la storia ci appare innervata da gesti creativi, che rendono idoli, dogmi, canoni armonici, tabù proporzionali, vitelli d’oro simmetrici non solo obsoleti, ma anche ridicoli. Il fronte della rivoluzione, della modernità, ha prevalso».

Confesso che quel giorno il maieuta di un tempo mi sembrò cedere a una falsa illusione. Bastava il Guggenheim di Bilbao di F.O. Gehry, inaugurato proprio quell’anno, a far comprendere che lì l’architettura moderna tradiva se stessa facendosi, essa sì, vitello d’oro, ma del capitalismo arrembante. Quello che presto fu chiaro a tutti: narcisismo da lunapark che niente aveva a che fare con la costruzione di un’architettura più giusta, più libera e più democratica nel rappresentare lo “spazio esistenziale” caro a Zevi e ad architetti come Giovanni Michelucci, Ludovico Quaroni, Ignazio Gardella, Mario Fiorentino, Mario Ridolfi, Leonardo Ricci e Leonardo Savioli, Paolo Soleri.

Oggi non credo che Zevi ripeterebbe quanto disse a Modena, tantopiù che se il fronte rivoluzionario del moderno aveva prevalso allora, nella logica di una prospettiva eretica permanente esso già propendeva a diventare accademia. Nel 1984 Frederic Jameson aveva definito l’architettura dei grattacieli a specchio lo “stile” del tardo capitalismo occidentale; oggi sappiamo che le opere degli architetti evocati da Zevi come vincitori sono in realtà l’espressione di quello che uno di loro, Koolhaas, ha chiamato Junk space, lo spazio spazzatura del capitalismo globalizzato. Forse una riflessione specifica su questa eresia sconfitta di cui Zevi fu un paladino avrebbe giovato assai più di questa mostra celebrativa di un grande maestro di cui restano insuperati ed evocativi libri come Saper vedere l’architettura e Architettura in nuce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Maestro della critica, a cent’anni dalla nascita una rilettura delle sue battaglie contro i postmoderni e i difensori del “classico” a oltranza Fece conoscere l’opera di Wright in Italia e teorizzò alcuni principi fondamentali per realizzare un’architettura al passo coi nostri tempi. Dichiarò vinta la battaglia, oggi però vediamo che i vincitori sono le archistar che rappresentano il capitalismo arrembante

.jpg?dt=1734709380762&Width=300)

.jpg?dt=1734709380762&width=677)