Le esplorazioni nel colore di André Derain, l'inventore dell'arte moderna

A Parigi una grande retrospettiva sui primi dieci anni di attività dell’artista definito da Gertrude Stein il «Cristoforo Colombo dell’arte moderna». Ma si fermò sulle soglie del nuovo mondo

Non ha affatto torto Cécile Debray a intitolare il suo saggio nel catalogo della mostra che il Centre Pompidou dedica ad André Derain domandando Derain, il Cristoforo Colombo dell’arte moderna? La domanda se l’era già posta Gertrude Stein – forse tardivamente, data l’evidenza del fatto – alla fine degli anni Trenta, descrivendo il pittore francese così: «È un inventore, uno scopritore, uno di quegli spiriti continuamente curiosi e che non sanno trarre vantaggi dalle loro invenzioni » e dopo averlo paragonato al nostro navigatore concludeva: «Sono gli altri che trarranno profitto dai nuovi continenti».

Dieci anni soltanto, un decennio ma cruciale della storia europea, quello che precede la Grande Guerra, al centro di questa mostra. Ecco, mi domando anch’io se nel 1904 Derain non fosse, fra i moderni e già poco prima dell’esperienza Fauve, il più promettente genio pittorico in circolazione. Più di Matisse, che comunque stava avanzando a grandi passi, al quale Derain alle soglie dell’estate 1905, scrive che si tratta di «riformare il concetto di armonia che ci fa credere che per essere armoniosi si deve essere grigi, ovvero presentare una superficie unitaria, liscia e senza bruschi soprassalti».

Il carteggio di Derain con Matisse è di quelli che aiutano a capire che cosa cercavano i pittori a quel tempo. Nel 1906 annota che l’artista del passato era stretto fra due leggi: aderire alla realtà, cioè «rifare esattamente la situazione obiettiva del proprio soggetto» ovvero «collocare in una verità plastica l’oggetto che egli rappresenta»; d’altro canto, «smaterializzare abbastanza per essere in accordo col simbolo elevato di cui l’opera era il vero mezzo ». Di primo acchito sembra contraddittorio – osserva Derain –: da un lato, avvicinarsi il più possibile all’imitazione della natura, dall’altro allontanarsene abbastanza «per rimanere nello spirito del soggetto». Ma «i tempi sono cambiati» commenta Derain. La gente ormai è libera di comunicare, di desiderare e di uscire dagli obblighi costituiti da una cultura uniformante, e il suo fine maggiore è realizzare il benessere sociale che determinerà quello individuale.

L’arte, in questa situazione, perde la sua funzione didattica perché non può essere ridotta a insegnamento, altrimenti «cessa di essere un’arte per essere una scienza». Parla moderno Derain. E dipinge di conseguenza. È un temperamento libero, che si cala nel pieno dello sforzo creativo per cavarne qualcosa che supera ogni adesione alla mimesis classica.

Ai Fauves, come ricorda Cécile Debray, citando gli studi di Rémi Labrusse – che con Jaqueline Munck ha curato nel 2005 l’epistolario di Derain con Matisse (ora riproposto da L’Échoppe) – ci arriva condividendo una lunga amicizia con Vlaminck, già dai primissimi del Novecento a Chatou – terra d’impressionismo e di villeggianti borghesi –, lavorando sulla decostruzione cromatica della forma. Ci arriva anche attraverso la fotografia, di cui in mostra sono presentate alcune sequenze stereoscopiche su lastra di vetro. Il segno all’inizio tende a farsi lineare e anche caotico quando si somma a una miriade di colori, e sembra farsi simile a quello di una vignetta o di un fumetto (assai ironiche le gouaches dedicate alla Republique). I disegni hanno una versatilità linguistica: caricaturali e stenografici, a volte precorrendo i tempi di un certo graffitismo pop, oppure capaci di “tagliare” le forme di una figura o di un volto con l’accetta.

Anche la sua scultura ha un’arcaicità sintetica che risente sia dell’arte tribale, sia delle sopravvivenze dell’epoca preistorica, così che Derain può tenere insieme la massima adesione all’elemento plastico e l’espressione spirituale- animistica tipica delle culture delle origini. «Arcaismo poetico » lo definisce Debray, riferendolo però già al periodo prebellico 1912-14.

Fauvismo e cubismo: Derain è troppo artista per disperdersi in un movimento. Appartiene, come Picasso, Matisse, Modigliani, Braque e altri a quel genere di artista che riesce a essere moderno senza essere d’avanguardia. È libero di cercare, di captare ciò che si disperde nell’aria, evita di fissarsi sul particolare – come scrive Nicholas-Henri Zmelty – per badare all’essenziale: attraverso il disegno cattura questa verità che non si perde nella preziosità.

Il legame con Vlaminck, che era un autodidatta, serve a liberarlo dalla retorica delle forme; la loro amicizia ha un peso anche sul modo di guardare la realtà, finché Derain non lascia Chatou per Parigi, scelta che Vlaminck disapprova. Dopo aver respirato aria d’impressionismo, e maturato una propensione verso l’arte popolare che, per esempio, lo porta a prediligere l’imagerie delle stampe d’Épinal, diffuse dai colporteurs, assorbe il sintetismo espressionista e naïf del Doganier Rousseau, approdando infine alla scoperta di Van Gogh.

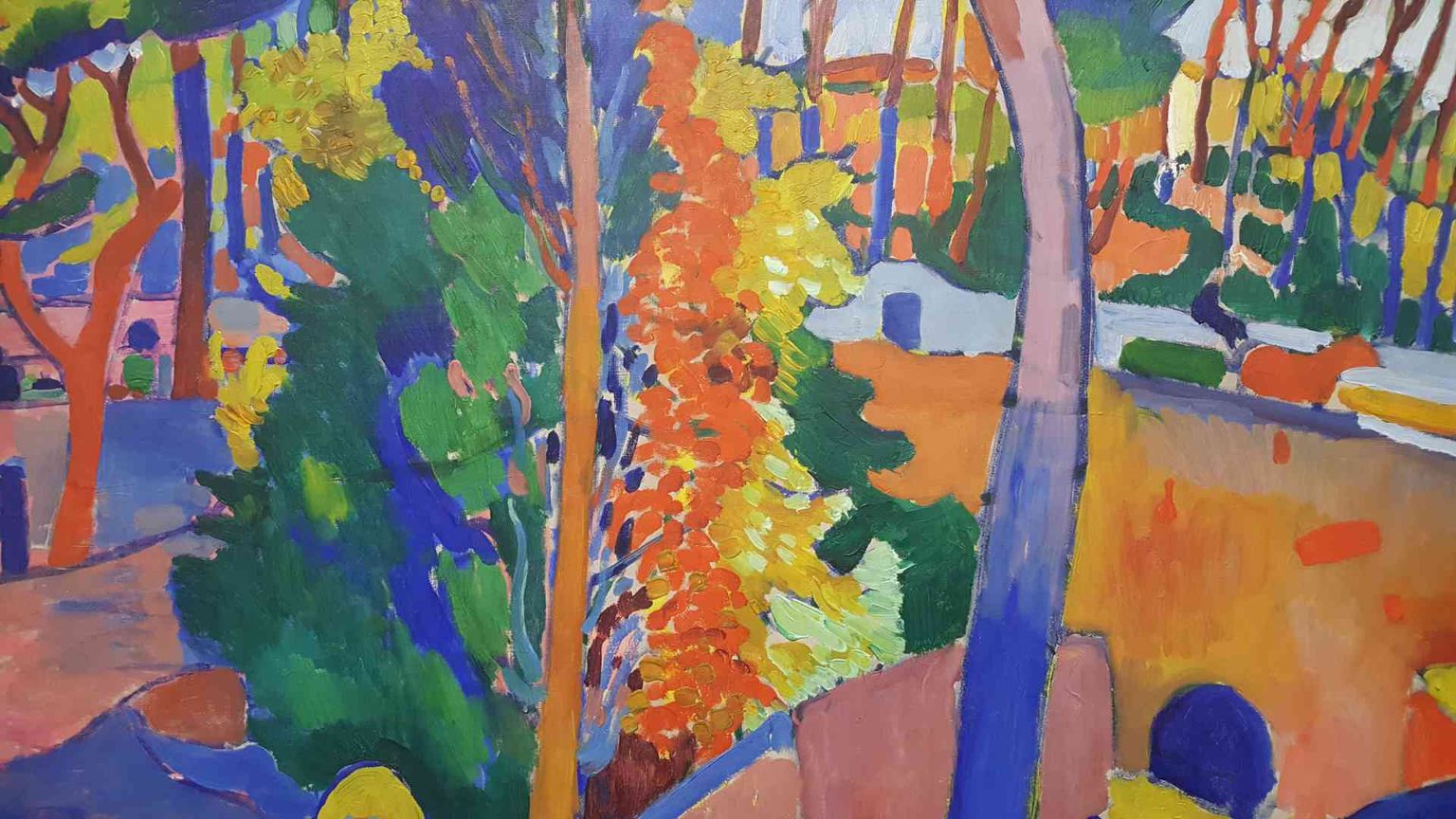

Matisse lo invita a continuare, smontare il mondo, a rovesciarlo per ricomporlo. Cécile Debray scrive giustamente che Derain introduce nella composizione l’instabilità. «Rialza la linea dell’orizzonte, fa largo uso di primi piani, taglia brutalmente i piani con inquadrature sorprendenti». Il 1905 dà i suoi frutti: Le Séchage des voiles, Le Faubourg de Collioure, il mondo dei pescatori che diventa una tarsia ipercolorata, un mosaico che si sfalda dentro la percezione nuova del colore a tessere e linee strutturanti: Le Port de Collioure, La Phare de Collioure. Da questa strepitosa apoteosi della decostruzione cromatica rinasce la forma nuova che possiamo vedere anche nel bellissimo ritratto di Matisse di quello stesso anno, annus felix, di cui fa parte anche l’orientale Ritratto di Madame Matisse.

Fino al 1906-8 Derain è il campione supremo della pittura nuova: i suoi paesaggi sintetici sono geometrie astratte che si ancorano alla oggettività delle forme figurative. Poi avanzano il primitivismo e il cubismo, e già il pensiero dell’artista si mostra meno sicuro; si apre la stagione della scultura, che ancora oggi non è abbastanza studiata e anche qui raggiunge esiti anticipatori del lavoro che poi sarà portato avanti da altri. Derain cambia registro, sembra non trovare la strada che lo ricongiunga con gli inizi, e attorno al 1913 approda a una nuova figurazione che anticipa il realismo magico del dopoguerra. Derain ci appare così un Mosè che non avendo abbastanza creduto nel proprio ruolo di apripista, finisce per spegnersi prima di aver preso definitivo possesso del nuovo mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi