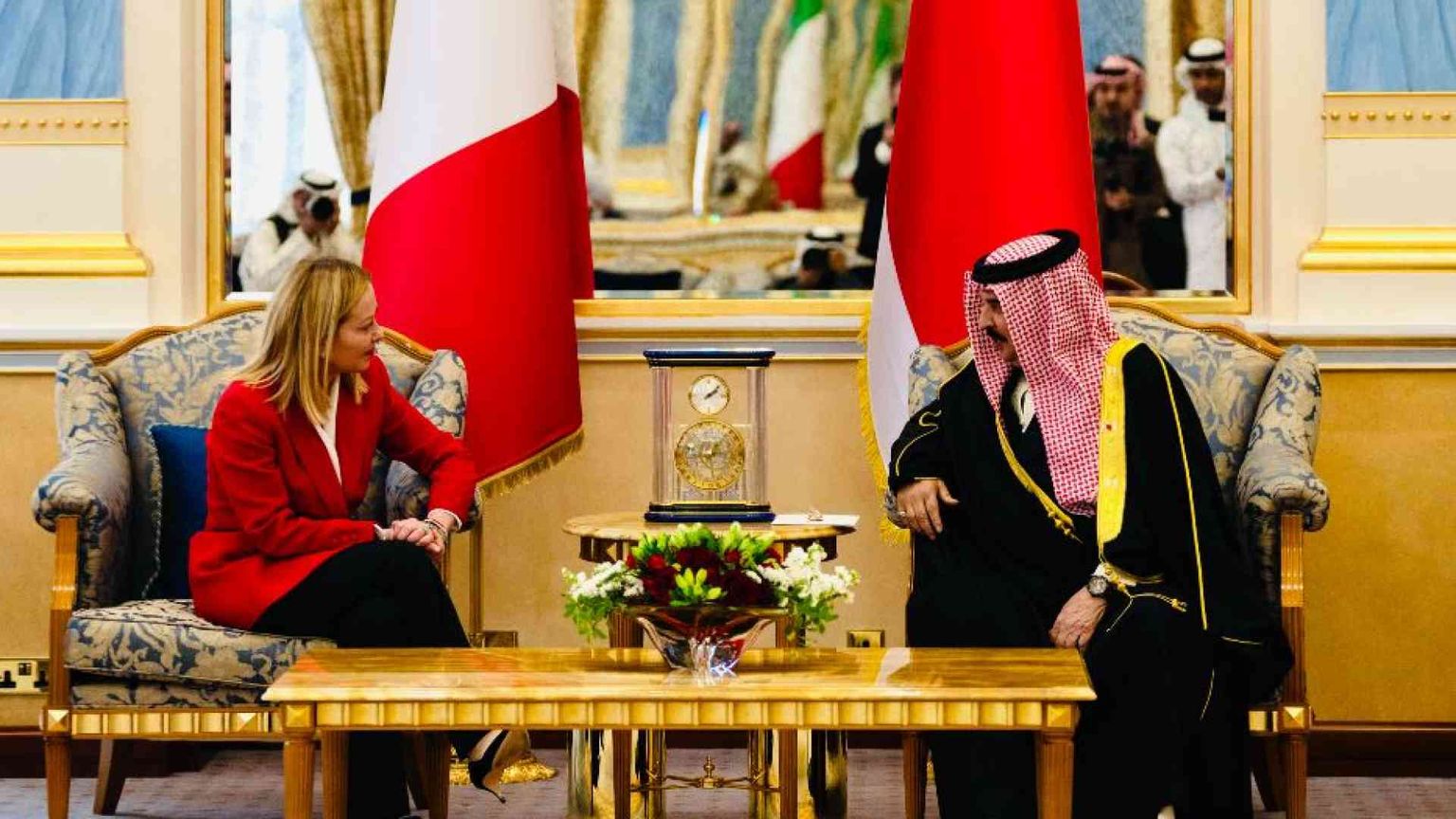

Cosa c'è dietro l'espansione dell'Arabia in Africa e le intese con Roma

L’approccio dei sauditi è “paritario e non predatorio” come quello proposto dal piano Mattei che l'Italia sta portando avanti?

In Africa, l’Arabia Saudita è arrivata tardi rispetto alla Cina e persino ai vicini Emirati Arabi, ma ora sta accelerando. «L’Africa può essere il granaio del resto del mondo, noi compresi» ha esclamato il ministro degli Investimenti saudita in un recente incontro pubblico. E quando, due anni fa, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha voluto cambiare marcia sul dossier Africa, ha invitato a Riyadh una cinquantina di capi di Stato del continente per il primo vertice Arabia-Africa. Compresi i leader di Gabon, Niger e Sudan, Paesi sospesi dall’Unione Africana dopo i golpe militari. Una scelta che creò malumori non soltanto a Bruxelles e a Washington, ma nelle altre capitali africane. Anche perché, poco prima, era la stata la Russia a invitare i leader golpisti per un vertice analogo.

Scorrendo le intese che Italia e Arabia Saudita hanno appena siglato per investimenti congiunti nei Paesi africani, tramite società e imprese, nel solco del Piano Mattei, un interrogativo emerge: l’approccio dell’Arabia Saudita all’Africa è “paritario e non predatorio” come quello proposto dal piano italiano?

In Africa, i sauditi sono attori nuovi: sono entrati da poco nell’accesa competizione economico-strategica fra potenze mondiali che lì si gioca. Quindi, a oggi, non esiste una risposta compiuta, anche se la natura autoritaria del sistema saudita suggerisce un approccio all’Africa più simile a quello cinese – che non aveva lo sviluppo locale tra le priorità – che a quello dei Paesi europei. I tanti progetti nei quali Riyadh sta investendo, dalle rinnovabili alle infrastrutture, saranno tangibili e giudicabili nel lungo periodo. Finora, quindi, sono state le élite africane, non le comunità locali, ad avere a che fare con Riyadh e i suoi assegni. In Africa, i sauditi esportano, oltre ai derivati del petrolio, prodotti chimici e fertilizzanti. E importano minerali e materie prime agricole. Nel 20142024 Riyadh ha investito, secondo il World Economic Forum, oltre 25 miliardi di dollari nel continente africano.

Cifra significativa ma non altissima: per dare un’idea, la Cina arrivò a prestare 28 miliardi di dollari agli Stati africani nel solo 2016, quando la Via della Seta era all’apice delle sue ambizioni. Il trend è però in crescita: nello stesso decennio l’interscambio commerciale tra Riyadh e i Paesi dell’Africa sub-sahariana è aumentato di dodici volte. I sauditi hanno cambiato passo soprattutto per le materie prime. Mohammed bin Salman vuole infatti trasformare il regno in un hub dei minerali critici, che servono per la transizione energetica e digitale.

C’entra anche l’Africa. Da un lato, Riyadh ha avviato massicci investimenti per esplorare le risorse minerarie nazionali: l’obiettivo di Vision 2030 è fare dei minerali il terzo pilastro dell’economia di Riyadh e, al momento, il regno ha individuato quarantotto varietà di minerali, tra cui oro, rame e litio. Dall’altro, l’Arabia Saudita ha istituito una società, Manara, per investimenti minerari all’estero, rivolgendo lo sguardo soprattutto ad Africa e America Latina, e ha creato una fiera internazionale del settore, il Future Minerals Forum. In attesa di dare concretezza agli investimenti avviati e promessi, Riyadh sta già staccando i dividendi geopolitici della sua strategia in Africa.

Per esempio, i voti di molti Stati africani sono stati decisivi per l’assegnazione di Expo 2030 a Riyadh, così come della Fifa World Cup del 2034. Non a caso, Riyadh ha sostenuto l’ingresso dell’Unione Africana come membro permanente del G20 e ha più volte invitato la comunità internazionale ad affrontare il problema del debito che grava su molti stati africani. In Africa come altrove, il gigante saudita mette al primo posto i suoi interessi economici e geopolitici, con effetti che solo il tempo permetterà di valutare. Fin d’ora, però, muoversi dentro una cornice europea permetterebbe a Paesi come l’Italia di poter incidere di più, al netto degli affari, sulle dinamiche di partenariato in Paesi terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA