Comunità di Deir Mar Musa, continua e cresce. Il sogno di padre Dall'Oglio

Attraverso le testimonianze di chi ne ha accompagnato origine e crescita, un libro racconta la comunità monastica fondata dal gesuita rapito in Siria il 29 luglio 2013

Il 29 luglio è il triste anniversario, il nono, del rapimento di padre Paolo Dall’Oglio.

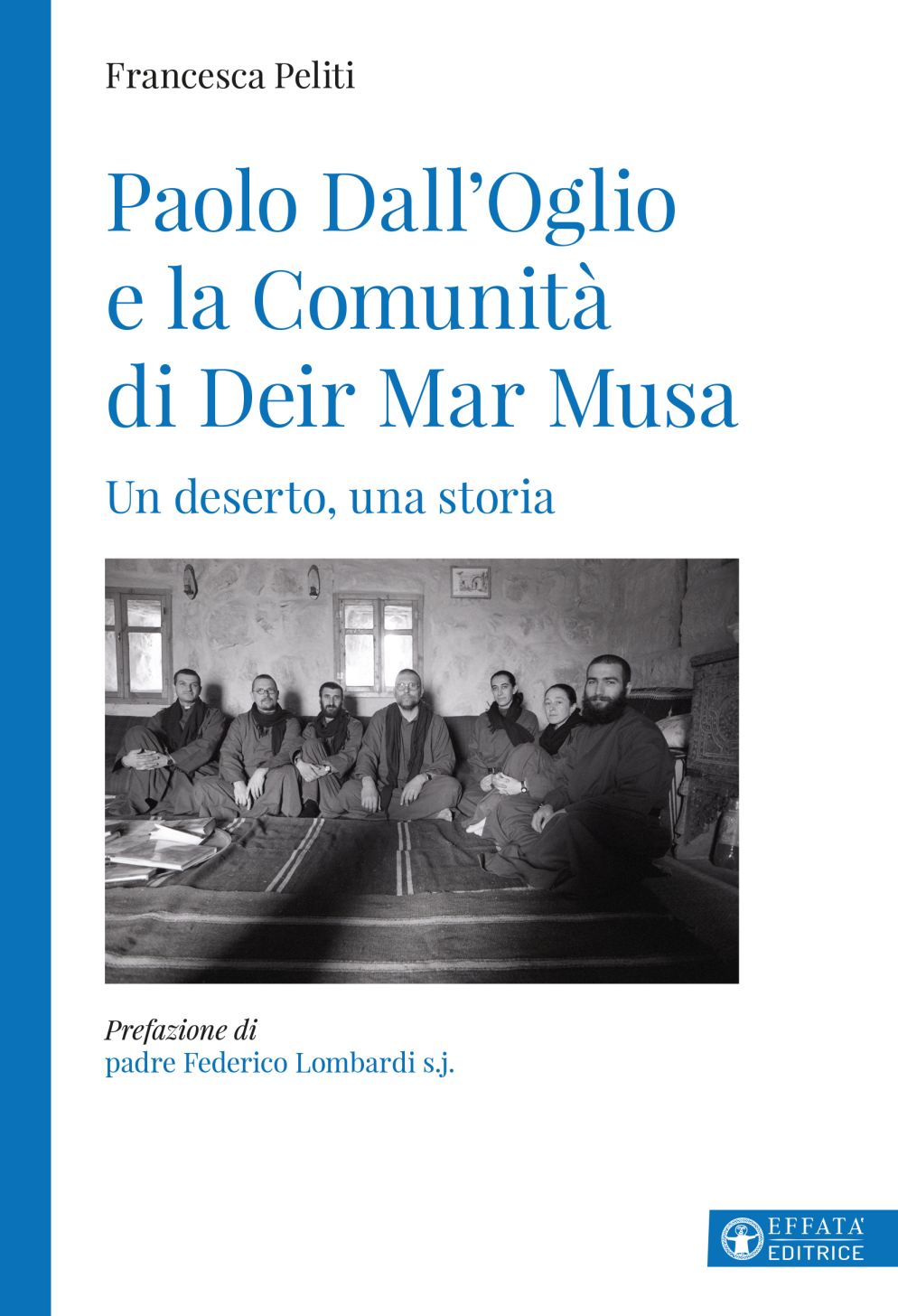

Nove anni di assenza forzata del fondatore, il gesuita rapito a Raqqa, in Siria, il 29 luglio 2013, non hanno fiaccato la Comunità di Deir Mar Musa, che sta continuando il suo cammino. E che in questi giorni di ricordo e di rinnovata attesa, parla attraverso il libro “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia” di Francesca Peliti, amica del religioso romano e presidente dell’Associazione Amici di Deir Mar Musa. Pubblicato da Effatà, raccoglie le testimonianze di monaci e monache che a vario titolo hanno fatto parte della Comunità ma anche dodici lettere scritte da padre Paolo agli amici tra il 1985 e il 1995.

Nove anni di assenza forzata del fondatore, il gesuita rapito a Raqqa, in Siria, il 29 luglio 2013, non hanno fiaccato la Comunità di Deir Mar Musa, che sta continuando il suo cammino. E che in questi giorni di ricordo e di rinnovata attesa, parla attraverso il libro “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia” di Francesca Peliti, amica del religioso romano e presidente dell’Associazione Amici di Deir Mar Musa. Pubblicato da Effatà, raccoglie le testimonianze di monaci e monache che a vario titolo hanno fatto parte della Comunità ma anche dodici lettere scritte da padre Paolo agli amici tra il 1985 e il 1995.

Questa è la storia di un’assenza. Drammatica e sofferta come succede quando si tratta di un fondatore. Ma è anche il racconto di una presenza. Che si rafforza spiritualmente giorno dopo giorno. Forte delle radici di vita nuova che porta con sé. Le due dimensioni, nient’affatto contrapposte, convivono nell’esperienza di Deir Mar Musa, la comunità monastica nata in Siria dalla vocazione di padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita rapito a Raqqa, forse dai terroristi del Daesh, l’autoproclamato Stato islamico, il 29 luglio 2013. Da allora il fondatore manca fisicamente ma resta un riferimento essenziale per la vita quotidiana, nella preghiera come nel dialogo interreligioso, perfino nelle scelte comunitarie più semplici, minute. Lo racconta benissimo Francesca Peliti nel libro “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia” appena pubblicato da Effatà (384 pagine, 24 euro).

L’autrice, oggi impegnata nell’azienda agricola di famiglia dopo una lunga esperienza nel settore dell’editoria e della comunicazione, lo ha costruito come una raccolta di testimonianze, attraverso cui pulsa la storia di un itinerario spirituale, per certi versi unico. «Dal giorno in cui Paolo Dall’Oglio, allora giovane gesuita, scoprì, su un’antica guida della Siria, l’esistenza di Deir Mar Musa al-Habashi, – spiega Peliti – sono molte le persone la cui esistenza è stata cambiata dall’incontro con quel luogo. Quel progetto, quella vocazione. Mar Musa ha sempre avuto il potere di attrarre anche chi non aveva una visione chiara della propria fede, ha sempre avuto il potere di evocare la chiamata, la vocazione forte e speciale per i valori che incarna e di cui Paolo Dall’Oglio si è fatto portavoce».

Le testimonianze, cui si aggiungono alcune lettere di padre Dall’Oglio compongono un affresco dalle mille sfumature in cui la memoria delle origini si intreccia con l’oggi, così da far emergere come la carica innovativa legata all’ospitalità e all’incontro con l’islam, non si sia affatto esaurita. Semmai ha modificato il perimetro del suo ancoraggio, ha raffinato il vocabolario dell’approccio all’altro, sempre però nel segno della parità, rispettosa delle differenze, che è il marchio di fabbrica del dialogo interreligioso maturo, come quello sperimentato in questo angolo di deserto. Richiamo fisico e insieme spirituale decisivo nella scelta vocazionale di Jaques Mourad, il primo monaco che insieme a Dall’Oglio ha fondato la comunità di Deir Mar Musa, dove è arrivato nel 1989. «Il fatto di vivere nel nulla mi attirava – spiega –. Era la realizzazione di un sogno molto antico, perché per me il deserto è il luogo dove posso vivere un incontro libero con Dio».

Nel racconto di Mourad, c’è anche la drammatica esperienza del rapimento, per fortuna finito bene, ma molto di più emerge l’importanza della dimensione verticale, del rapporto con l’Assoluto che motiva e dà senso a tutto il resto. Altre testimonianze invece si concentrano di più sul fare insieme, sul monastero come luogo di passaggio, o meglio di formazione, crocevia di un itinerario che poi ha preso altre direzioni. «I racconti di alcuni eventi di vocazione sono impressionanti – scrive padre Federico Lombardi nella prefazione –. Non è Paolo, non è il fascino di un luogo. È Dio. Ma il cammino è molto impegnativo. Per la maggior parte dei cristiani d’Oriente si può convivere con i musulmani, ma è difficile dialogare davvero con loro, è difficile amarli come li ama Dio in Gesù Cristo. Eppure è questa la vera grande novità che Paolo è venuto a seminare nella terra di Siria».

Oggi la Comunità di Deir Mar Musa conta 8 membri, 1 novizio e 2 postulanti, cui si aggiungono i laici che collaborano nei monasteri di Deir Maryam al-Adhra a Sulaymanya nel Kurdistan Iracheno, e del Santissimo Salvatore a Cori, in Italia. Una realtà, quindi, minuta ma dal significato grande, come piccoli fiorellini che nascono solitari ma poi, poco a poco, si moltiplicano. Fino a profumare l’intero deserto.

Il libro “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia” di Francesca Peliti, viene presentato,

giovedì 28 luglio a Roma, nella sede della Fnsi, in corso Vittorio Emanuele 349

Lettere di padre Dall’Oglio nel libro

Cari amici e parenti (..) Abiterò da marzo prossimo 1985, gran parte dell’anno ad Aleppo nel nord della Siria, dove conto di svolgere il mio apostolato specialmente coi giovani, e dove spero di prendere dei contatti all’università. Ma l’estate... la passerò al monastero di Mar Musa al-Habasci (S. Mosè l’Abissino) a Nebek.

La faccenda cominciò nell’agosto del 1982. Avevo girato per un mese con la Caritas facendo da interprete, in Siria e in Libano, al responsabile che visitava i luoghi della guerra all’epoca dell’assedio di Beirut da parte israeliana. Quel servizio mi aveva fortemente impressionato, e mi chiedevo davvero per quali vie si sarebbe dovuto seminare la pace tra i figli di Abramo e testimoniare il Vangelo. Per fare i miei esercizi spirituali annuali scelsi allora di andare al monastero diroccato di Mar Musa a 18 km, da fare in parte a piedi, ad est della cittadina di Nebek, in una zona dirupata e deserta della Siria centrale. Mi accompagnò Habib, un membro molto attivo della locale piccola comunità cristiana siro-cattolica di cui il monastero è proprietà, e rimasi da solo nella chiesa scoperchiata di fronte agli splendidi e sofferenti affreschi medievali, testimoni di un monachesimo fiorente in pieno ambiente arabo-musulmano. Quelle sante figure, perseguitate da un vandalismo ignorante, tentarono lungo gli otto giorni dei miei esercizi, di iniziarmi alla vocazione della minoranza cristiana in Siria. Ora essa non può fare a meno d’una conoscenza esistenziale di Dio, di interiorità e trasparenza, di semplicità di vita e disponibilità al sacrificio, di valorizzazione della sua stupenda tradizione, ed ancora di apertura, di dialogo, di aggiornamento. I cristiani siriani dovranno, infatti, trovare delle ottime ragioni per restare al loro posto e non emigrare. La migliore è la coscienza d’avere un ruolo da giocare per il bene del loro paese, nei confronti della Chiesa, nei rapporti con i loro amici musulmani, e per una evoluzione meno tragica delle tensioni nord-sud ed est-ovest centrate quasi in questo torturato medio oriente. Questa comunità cristiana è come reliquia preziosa e vivente, cara a tutta la Chiesa, poiché ciò che essa vive è specialmente significativo per tutta la Chiesa. Più o meno questi stessi concetti furono il tema del mio incontro con gli anziani della comunità a Nebek, al mio ritorno dagli esercizi, il giorno stesso della festa di S. Mosè l’Abissino; soprattutto ripetei a loro ciò che era così evidente nel monastero: «Se una chiesa di pietre non è l’espressione di una comunità vivente, andrà certo in rovina; il nostro monastero in rovina ci chiama a ricostruire una chiesa viva». Due anni dopo la gente del paese si è organizzata e, anche con aiuti venuti un po’ da tutte le parti, è riuscita a rifare il tetto della chiesa e ad eseguire qualche lavoro urgentissimo. Ai lavori ho partecipato anche io con alcuni studenti e seminaristi siriaci ed alcuni giovani romani delle Comunità di Vita Cristiana. Ma c’è ancora un lavoro immenso e molto urgente da fare, e stiamo organizzando dei campi di lavoro e preghiera per giovani, con lo scopo di creare a Mar Musa un luogo di incontro e di preghiera. Parlo al plurale perché c’è la gente del posto, e tre seminaristi (Jacques, Bassam e Jihad), che vorrebbero un giorno ridare vita in modo stabile al monastero, se il Signore darà loro dei compagni. Vi sono poi i miei confratelli gesuiti in Siria, che si danno da fare in molti modi per la riuscita di questo progetto. Vogliamo per ora, tenere aperto il monastero tutta l’estate: i giovani (e i meno giovani) vi giungeranno per periodi più o meno lunghi trovandovi una vita più organizzata. Un lavoro importante sarà anche quello di accogliere i pellegrini, tanto cristiani che musulmani, che continuano a venire secondo la tradizione.

Desideriamo legare il progetto di Mar Musa ad un impegno di evangelizzazione (come la catechesi nei villaggi e quartieri più periferici), e di servizio nel sociale. È infatti importante che le persone che passeranno per il monastero siano rinviate all’impegno concreto per i fratelli. Per l’impegno nel sociale vorremmo privilegiare quelle esperienze che sono portate avanti insieme da cristiani e musulmani. Nella misura del possibile Mar Musa cercherà, anche finanziariamente, di favorire delle realizzazioni concrete in questi campi; inoltre darà una mano a quei seminaristi che, resisi liberi per il servizio del monastero, rinunciano a lavorare durante l’estate per pagarsi gli studi in seminario. [...]

La faccenda cominciò nell’agosto del 1982. Avevo girato per un mese con la Caritas facendo da interprete, in Siria e in Libano, al responsabile che visitava i luoghi della guerra all’epoca dell’assedio di Beirut da parte israeliana. Quel servizio mi aveva fortemente impressionato, e mi chiedevo davvero per quali vie si sarebbe dovuto seminare la pace tra i figli di Abramo e testimoniare il Vangelo. Per fare i miei esercizi spirituali annuali scelsi allora di andare al monastero diroccato di Mar Musa a 18 km, da fare in parte a piedi, ad est della cittadina di Nebek, in una zona dirupata e deserta della Siria centrale. Mi accompagnò Habib, un membro molto attivo della locale piccola comunità cristiana siro-cattolica di cui il monastero è proprietà, e rimasi da solo nella chiesa scoperchiata di fronte agli splendidi e sofferenti affreschi medievali, testimoni di un monachesimo fiorente in pieno ambiente arabo-musulmano. Quelle sante figure, perseguitate da un vandalismo ignorante, tentarono lungo gli otto giorni dei miei esercizi, di iniziarmi alla vocazione della minoranza cristiana in Siria. Ora essa non può fare a meno d’una conoscenza esistenziale di Dio, di interiorità e trasparenza, di semplicità di vita e disponibilità al sacrificio, di valorizzazione della sua stupenda tradizione, ed ancora di apertura, di dialogo, di aggiornamento. I cristiani siriani dovranno, infatti, trovare delle ottime ragioni per restare al loro posto e non emigrare. La migliore è la coscienza d’avere un ruolo da giocare per il bene del loro paese, nei confronti della Chiesa, nei rapporti con i loro amici musulmani, e per una evoluzione meno tragica delle tensioni nord-sud ed est-ovest centrate quasi in questo torturato medio oriente. Questa comunità cristiana è come reliquia preziosa e vivente, cara a tutta la Chiesa, poiché ciò che essa vive è specialmente significativo per tutta la Chiesa. Più o meno questi stessi concetti furono il tema del mio incontro con gli anziani della comunità a Nebek, al mio ritorno dagli esercizi, il giorno stesso della festa di S. Mosè l’Abissino; soprattutto ripetei a loro ciò che era così evidente nel monastero: «Se una chiesa di pietre non è l’espressione di una comunità vivente, andrà certo in rovina; il nostro monastero in rovina ci chiama a ricostruire una chiesa viva». Due anni dopo la gente del paese si è organizzata e, anche con aiuti venuti un po’ da tutte le parti, è riuscita a rifare il tetto della chiesa e ad eseguire qualche lavoro urgentissimo. Ai lavori ho partecipato anche io con alcuni studenti e seminaristi siriaci ed alcuni giovani romani delle Comunità di Vita Cristiana. Ma c’è ancora un lavoro immenso e molto urgente da fare, e stiamo organizzando dei campi di lavoro e preghiera per giovani, con lo scopo di creare a Mar Musa un luogo di incontro e di preghiera. Parlo al plurale perché c’è la gente del posto, e tre seminaristi (Jacques, Bassam e Jihad), che vorrebbero un giorno ridare vita in modo stabile al monastero, se il Signore darà loro dei compagni. Vi sono poi i miei confratelli gesuiti in Siria, che si danno da fare in molti modi per la riuscita di questo progetto. Vogliamo per ora, tenere aperto il monastero tutta l’estate: i giovani (e i meno giovani) vi giungeranno per periodi più o meno lunghi trovandovi una vita più organizzata. Un lavoro importante sarà anche quello di accogliere i pellegrini, tanto cristiani che musulmani, che continuano a venire secondo la tradizione.

Desideriamo legare il progetto di Mar Musa ad un impegno di evangelizzazione (come la catechesi nei villaggi e quartieri più periferici), e di servizio nel sociale. È infatti importante che le persone che passeranno per il monastero siano rinviate all’impegno concreto per i fratelli. Per l’impegno nel sociale vorremmo privilegiare quelle esperienze che sono portate avanti insieme da cristiani e musulmani. Nella misura del possibile Mar Musa cercherà, anche finanziariamente, di favorire delle realizzazioni concrete in questi campi; inoltre darà una mano a quei seminaristi che, resisi liberi per il servizio del monastero, rinunciano a lavorare durante l’estate per pagarsi gli studi in seminario. [...]

Paolo Dall’Oglio s.j.

Cari amici e parenti (...) Un paio di fine-settimana al mese li passo al monastero nel deserto e, per la prima volta, mi faccio un’idea delle condizioni di vita nelle diverse stagioni. Abbiamo installato una stufa e montato qualche rudimentale porta e finestra cosicché dei gruppi di giovani sono venuti a Mar Musa anche in pieno inverno. Sono stati piantati alcuni alberi (mandorli, fichi e cipressi): un gesto simbolico guardando lontano. Quando sono lì ricevo le visite più disparate e si crea un clima umano di confidenza e ciò mi rafforza nella convinzione dell’opportunità d’una permanenza più stabile. L’estate scorsa non fu facile. Alcune difficoltà contingenti crearono un certo isolamento intorno al drappello dei giovani, seminaristi e non, che con me abitavano e lavoravano al monastero. Anche la macchina si sfasciò e ci dovemmo arrangiare con una vecchia mula. Tuttavia sperimentammo la gioia di star lì per Dio e per i fratelli, senza dover misurare il successo in termini di numeri di visitatori e di benefattori (...). Ora le cose vanno meglio (...) Con la gente di Nebek, il nuovo parroco, il vescovo ed il mio superiore, stiamo valutando gli ulteriori sviluppi del progetto. Ciò a cui tengo è che non si perda di vista l’idea centrale: un luogo per la preghiera, la vita semplice in comune, il lavoro manuale, la dimensione ecumenica radicata nella Bibbia, il rapporto di amicizia con l’Islam e con ogni "buona volontà" attraverso un’ospitalità cordiale unita ad una competenza specifica.

[...] Qui troppi giovani pensano ad emigrare, e con molta ragione da un punto di vista individuale. Ma, nella misura in cui gli "altri mondi" dimostrassero un po’ più di interesse verso un possibile sviluppo positivo, non solo economico, ma anche delle istituzioni e delle relazioni, dei paesi più in difficoltà, ed attenzione verso i valori che tali paesi intendono veicolare o sostenere nel consorzio internazionale, allora sarebbe meno difficile, qui, portare con gioia ed un po’ di coerenza la croce del nostro ruolo gli cristiani minoritari. Molti, in questo campo, i segni di morte; forse troppo esigenti, perfino per chi ha fede, i progetti di vita. Eppure, al fondo di noi stessi, sentiamo che la gratuità è la via regale. Metto sull’altare la nostra amicizia, pensando di più a quelli di voi che so sofferenti assai nel corpo e nello spirito. A tutti un caro abbraccio,

[...] Qui troppi giovani pensano ad emigrare, e con molta ragione da un punto di vista individuale. Ma, nella misura in cui gli "altri mondi" dimostrassero un po’ più di interesse verso un possibile sviluppo positivo, non solo economico, ma anche delle istituzioni e delle relazioni, dei paesi più in difficoltà, ed attenzione verso i valori che tali paesi intendono veicolare o sostenere nel consorzio internazionale, allora sarebbe meno difficile, qui, portare con gioia ed un po’ di coerenza la croce del nostro ruolo gli cristiani minoritari. Molti, in questo campo, i segni di morte; forse troppo esigenti, perfino per chi ha fede, i progetti di vita. Eppure, al fondo di noi stessi, sentiamo che la gratuità è la via regale. Metto sull’altare la nostra amicizia, pensando di più a quelli di voi che so sofferenti assai nel corpo e nello spirito. A tutti un caro abbraccio,

vostro Paolo Dall’Oglio s.j.

© RIPRODUZIONE RISERVATA