Lo sceicco di Nablus: predico compassione, no alla vendetta

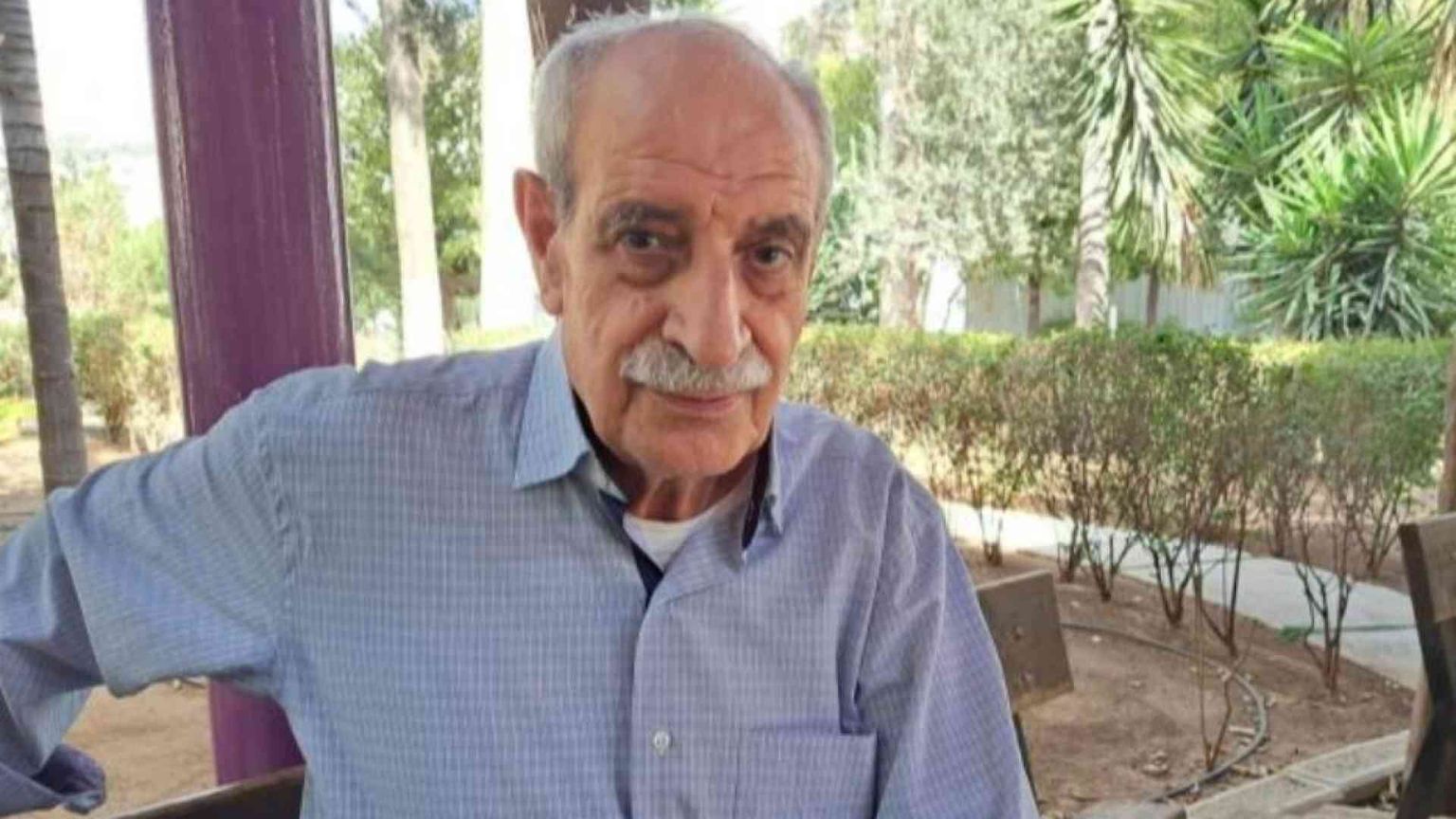

Zuhair Debie: «No alla violenza, l'invocazione è l'arma più potente. Perciò aderisco con gioia all'invito del papa per la Giornata di preghiera e digiuno»

«È una grande responsabilità predicare in questi giorni di guerra. La gran parte dei fedeli vuole sentire parole di vendetta. Ma da credente non posso accontentarli. Il Corano dice: “Chi uccide un innocente, uccide tutta l’umanità. Chi salva un innocente, salva tutta l’umanità”. Dunque, nei venerdì successivi all’attacco di Hamas e all’inizio dei bombardamenti su Gaza, ho incitato le persone alla pazienza, alla compassione, alla mitezza».

Zuhair Debie è uno sheikh: da 53 anni tiene il sermone nel giorno della preghiera islamica nelle moschee di Nablus e del resto della Cisgiordania. «Anche nelle prigioni», aggiunge, seduto nel giardino della biblioteca della città-motore economico dei Territori.

Sulle panche di pietra, disposte sotto gli alberi, ci sono donne, uomini, ragazzi. Il clima è apparentemente sereno. Non sembra di trovarsi nel cuore di quello che Israele considera il “terzo fronte”, dopo Gaza e il Libano. Eppure a Nablus le proteste sono quotidiane e spesso sfociano in scontri con l’esercito che risponde sparando. Appena lunedì sono stati sepolti due ragazzi: in meno di tre settimane sono oltre cento i palestinesi uccisi in Cisgiordania. A manifestare – e a morire – sono giovani e giovanissimi carichi di rabbia non solo per i raid sulla Striscia ma anche – e soprattutto – per il blocco della mobilità imposto dallo Stato ebraico.

Le vie d’accesso che collegano città e villaggi alle strade principali sono chiuse a intermittenza, nessuno sa quando e se apriranno. Il governo di Benjamin Netanyahu cerca, così, di evitare gli scontri con gli ebrei che, sempre più numerosi, hanno creato insediamenti nei Territori, nonostante il divieto del diritto internazionale. L’impatto sulla vita dei palestinesi è, però, enorme: l’economia si è fermata e la quotidianità si è fatta una corsa a ostacoli.

«Da sempre spostarsi in Cisgiordania è difficile. Ora è quasi impossibile. O non riesci a passare o ti fermano i militari o vieni minacciato dai coloni israeliani. Ormai, a chi arriva a Nablus, diciamo: “Meno che sei sano e salvo”».

Quello iniziato il 7 ottobre è l’ultimo capitolo di una storia di violenza in cui israeliani e palestinesi sono imprigionati da oltre un secolo. Lo sheikh Zuhair ha scelto di non farne parte. «Dio ha dato dignità a tutti i figli di Abramo. Israeliani inclusi. Dunque la violenza non ha mai giustificazione. Lo ripeto spesso nelle prediche: “La guerra sono ragazzi che si ammazzano senza conoscersi nell’interesse di quanti si conoscono molto bene” – sottolinea –. Tutti gli esseri umani, credenti e non credenti, possiamo e dobbiamo collaborare insieme per liberare quanti sono crocifissi dalla croce dell’ingiustizia, dell’odio, dell’occupazione». Un tasto, quest’ultimo, dolente. «Sono palestinese e come il resto del mio popolo non ho uno Stato. Da quando ero un bambino vivo sotto l’occupazione israeliana. E combatto per mettervi fine. Solo, non lo faccio con le armi».

Il predicatore sa che chi subisce l’oppressione è tentato dalla violenza. Considera, però, quest’ultima una falsa soluzione: la resistenza nonviolenta è l’unica via per mettere fine al bagno di sangue. «Chi crede ha un’arma molto più potente dei fucili e dei carri armati: la preghiera. Nessun muro riesce ad arrestarla, nessuna pallottola può ucciderla. Per questo, aderisco con gioia all’invito di papa Francesco. Questo venerdì pregherò e digiunerò perché, dopo tanta sofferenza, questa terra abbia finalmente pace. E i suoi figli possano imparare a vivere insieme con dignità e giustizia. Tutti i suoi figli. Perché tutti siamo creati da Dio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA