Un miliardo per centomila neuroni. Il fallimento istruttivo del progetto Ue

di Matteo Cerri

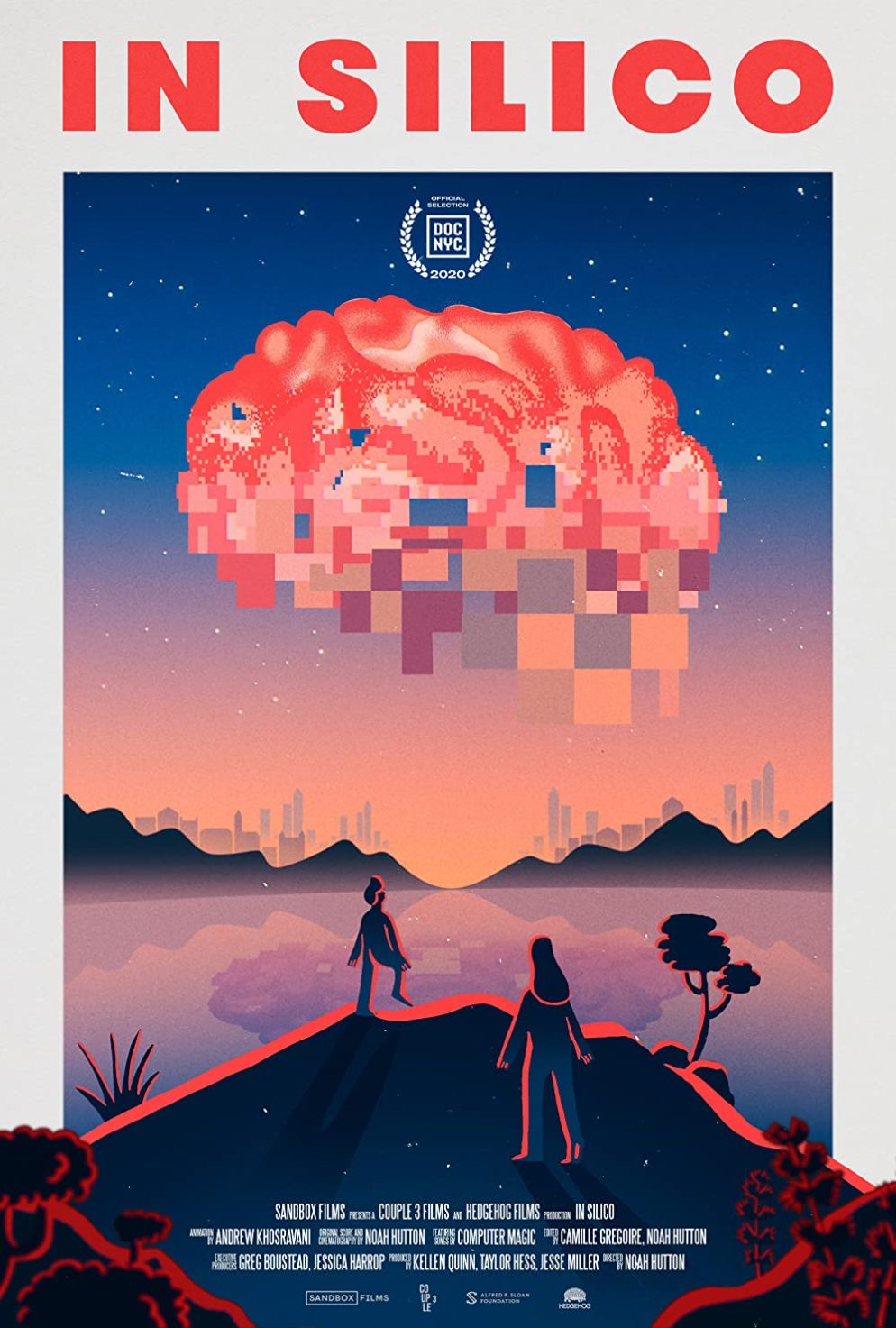

Nel film “In Silico” le vicende dello Human Brain Project e del suo visionario promotore Henry Markram. Non è riuscito a ricostruire un cervello su computer, ma ci insegna che cosa fare e che cosa no

In una bella sala cinematografica del cinema Lumière, ho assistito alla proiezione di “In Silico”, il documentario di Noah Hutton che racconta le vicende dello Human Brain Project mostrato in anteprima italiana agli studenti del Collegio Superiore dell’Università di Bologna. Una visione che mi ha lasciato con molte domande, alcune risposte e tanta curiosità. Noah Hutton ha seguito per quasi 10 anni lo svolgersi del progetto, raccontando il cammino del suo ideatore, Henry Markram, la sua evoluzione, i suoi successi e il suo fallimento. Non diversamente da molti, infatti, Hutton venne subito affascinato dalla personalità di Markram. Un uomo con un carisma magnetico, un “rockstar scientist” come venne da alcuni definito, con la capacità di infondere un entusiasmo irrazionale nei suoi ascoltatori. La storia è questa.

Circa otto anni fa, la Commissione Europea decise di finanziare due progetti di ricerca scientifica che avrebbero dovuto far compiere alla scienza continentale un salto in avanti generazionale. Si tratta dei “Flagship projects”: le navi ammiraglie tra i programmi di finanziamento, con la sontuosa cifra di un miliardo di euro a disposizione. Uno dei due progetti riguardava il grafene. Si può dire che questa sia stata una scelta conservativa: il potenziale del grafene era già noto, per cui questo “flagship project” avrebbe sicuramente consentito alla Commissione di ben giustificare la spesa agli occhi dei Paesi finanziatori dell’Unione Europea. Il secondo progetto invece cercava di inoltrarsi in terre sconosciute, accettando una dose di rischio ben maggiore e, potenzialmente, esponendo la Commissione a qualche critica se a tale rischio non fossero corrisposti adeguati risultati. Questo secondo progetto si chiama “Human Brain Project”, ed è fallito. La sua storia è più istruttiva di qualunque storia di successo.

Il fascino di Henry Markram

Torniamo indietro stavolta di circa dieci anni: Henry Markram, un brillante neuroscienziato sudafricano, viene affascinato da una possibilità che ai suoi occhi può cambiare il mondo: simulare una cervello umano in un computer. Un obiettivo sensazionale, oggi considerato da molti prematuro: ma non è forse così che nascono tutte le grandi innovazioni? Da qualcuno che riesce a vedere prima degli altri un modo per fare quello che a tutti gli altri sembra impossibile? Forse complice un’epoca di smisurato ottimismo nei confronti del potere dell’Information Technology, non è difficile seguire - idealmente - il corso dei pensieri sottostanti: “I computer elaborano informazione; il cervello elabora informazione; deve essere possibile esprimere uno nei termini dell’altro”.

Anche la vita privata di Henry Markram potrebbe aver avuto un ruolo nella sua decisione di creare lo Human Brain Project: suo figlio è infatti autistico. Il regista di “In Silico” affronta l’argomento e, dalle parole dei protagonisti, non sembra che questo fatto sia stato il principale stimolo ispirazionale, ma traspare comunque in Markram un senso di frustrazione per la quantità di nozioni che le neuroscienze stanno accumulando, a discapito di una limitata capacità operativa finalizzata a migliorare la vita delle persone. In un contesto ideativo di questo tipo, è più che naturale pensare che quello che serva alle neuroscienze sia un approccio da “big science”. La fisica aveva già mostrato come percorrere questa strada nei decenni precedenti, ideando e coordinando grandissimi progetti con la collaborazione di migliaia di ricercatori in tutto il mondo. Anche la biologia molecolare, con il Progetto Genoma, aveva più recentemente iniziato a percorrere questo tipo di cammino, con ottimi risultati. E’ possibile quindi pensare che un grande sforzo congiunto possa farci raggiungere anche quegli anelati misteri che il cervello umano (e ogni cervello, in verità) ancora nasconde, attraversando la valle della nostra ignoranza su un ponte di denaro? E’ giunto il momento anche per le neuroscienze di diventare “big”

Un progetto troppo ambizioso

Su queste basi, Henry Markram avvia così la sua opera di ideazione e implementazione dell’ambizioso progetto. D’altra parte, la caratteristica che accomuna i progetti di big science che hanno avuto successo in passato trova le sue radici nella possibilità di usare il potere dei computer per scalfire la complessità dei sistemi studiati. Nel caso del Progetto Genoma, Craig Venter dimostrò con successo come, con un’elevata informatizzazione, si potesse raggiungere in pochi anni un obiettivo che, con metodi tradizionali, avrebbe richiesto decenni: il sequenziamento del genoma umano - che, va detto per dovere di cronaca, sarà davvero completato solo pochi anni fa. Sulla stessa lunghezza d’onda, Henry Markram ipotizzò la creazione di un modello informatico dettagliato del cervello umano che consentisse alle neuroscienze di implementare quella rivoluzione ancora solo implicita nel loro potenziale. Questo avrebbe portato con sé la nascita di una nuova disciplina: le neuroscienze in silico.

La speranza e l’ambizione di Henry Markram non sono certamente isolate: credo che quasi tutti i neuroscienziati desidererebbero uno strumento del genere, e forse proprio l’aver fatto appello ad un sentimento tanto diffuso in quanto alimentato dalle promesse del settore quanto frustrato dall’immaturità della tecnologia disponibile abbia contribuito a far partire quest’impresa. Il primo a credere in questa possibilità è stato il governo svizzero, ha che finanziato la nascita del Blue Brain Project: la prima forma concreta dell’idea di Henry Markram. È però con la vittoria al progetto Flagship che fama e potenziale decollano; e con esse anche i problemi.

I problemi sottovalutati

In “In Silico”, Noah Hutton dà voce a diversi critici del progetto che puntano il dito verso problemi oggi evidenti, allora forse mascherati dall’allure di Markram. Per esempio, come conciliare il progetto di costruire una simulazione del cervello umano con la nostra carenza di informazioni a riguardo. L’idea di Markram, ossia di inserire nel modello tutto quanto pubblicato e scoperto e di colmare le mancanze con esperimenti mirati, appare oggi ingenua. Se la nostra comprensione di come funzionano alcuni aspetti particolari nei meccanismi cerebrali è, tutto sommato, abbastanza chiara, il funzionamento dell’organo nel suo insieme ci sfugge ancora in gran parte. Forse per questo motivo, lo Human Brain Project si propose non tanto di simulare l’intero cervello, ma focalizzò la sua attenzione sulla corteccia cerebrale. Si affidò quindi a un approccio scalare: partire dal piccolo - per esempio una sola area di corteccia - in un animale più semplice - il topo - per poi orientare l'architettura verso il grande: prima il cervello di topo, poi quello umano.

Questo approccio “scalare” è tipico delle start-up che si basano sull’information technology. L’idea è piuttosto semplice: costruisco un mattone, poi metto insieme i mattoni e faccio una parete, e poi metto insieme più pareti e faccio la casa. Se tutto questo è solo in digitale, il costo dell’espansione è trascurabile rispetto alle sue potenzialità. E la corteccia cerebrale sembra prestarsi a questa dinamica: è organizzata in colonne di neuroni con struttura e forma più o meno regolare; le colonne si organizzano in aree; le aree formano l’intera corteccia. Insieme al cervelletto, è una delle poche strutture neuronali che presenta questo tipo di modularità.

Ci sono dei problemi però. Intanto, sappiamo come sono fatte - più o meno - le colonne; conosciamo alcune delle proprietà dei singoli neuroni che le formano; abbiamo una idea più o meno precisa della loro struttura ma non sappiamo esattamente come funzionano. Lo Human Brain Project ha basato il proprio approccio epistemologico sull’anatomia: la forma come immagine plastica di una funzione. Ma se questo può valere per molte strutture biologiche - pensiamo a un’articolazione - per il cervello non sembra essere vero.

Il cervello resta un mistero

La peculiare complessità di quest’organo deriva dal fatto che il cervello può funzionare in molti modi diversi. Sarebbe più corretto pensare a “i nostri cervelli” piuttosto che al “nostro cervello”. Per esempio, il nostro cervello è lo stesso sia quando dormiamo che quando siamo svegli. Non cambia la sua anatomia. Cambia la sua fisiologia: il suo modo di funzionare. Ecco perché l’idea di ricostruire la struttura della corteccia per vedere come funziona ci sembra oggi come minimo troppo ottimistica. E certamente lo Human Brain Project ha svolto molto lavoro cercando di simulare l’attività elettrica dei neuroni, ma quest’ultima non è che il risultato di una mastodontica quantità di processi biochimici di cui abbiamo una certa conoscenza solo in modelli riduzionistici in vitro, ma che non riusciamo ad osservare nell’ambiente naturale ove essi avvengono, ossia nel cervello intero e vivo.

I dubbi che molti neuroscienziati hanno espresso durante i primi anni del progetto, unitamente alla scarsità dei risultati prodotti, hanno portato lentamente al naufragio dell’impresa: Henry Markram è stato costretto a dimettersi e gli obiettivi del progetto stesso sono stati ridisegnati. Fa una certa impressione vedere filmati in cui Markram stesso discute di tabelle di marcia che appaiono fuori dal mondo, nelle quali dichiara di attendersi di avere un modello in silico di coscienza per il 2030 o forse per il 2040 (il segmento del documentario è preso da un momento di brainstorming per quella che sembra essere una proposta di progetto). In Silico ben mostra il progressivo decadere della stessa atmosfera di lavoro all’interno dello Human Brain Project, con il conseguente allontanarsi di membri chiave del progetto stesso.

Che cosa impariamo sui finanziamenti

Una riflessione importante poi va svolta a proposito dei finanziamenti. Lo Human Brain Project è in realtà un progetto di informatica mascherato da progetto di neuroscienze. Questa maschera ha però tolto risorse importanti alle neuroscienze, proprio perché questo settore, dal punto di vista degli enti finanziatori, era già titolato di un flagship project e quindi non aveva bisogno di altri fondi. Questo tipo di distorsioni nel modo in cui la ricerca viene finanziata può causare molte tensioni ed ingiustamente penalizzare molti laboratori che si vedono privati dei fondi di cui avrebbero bisogno e che sono invece dirottati verso altri.

Un’altra osservazione interessante che viene espressa durante il documentario riguarda l’identità del cervello simulato: di chi è? Del primo genoma sequenziato conosciamo l'identità: è quello di Craig Venter stesso. Ma se lo Human Brain Project fosse riuscito nel suo intento, che cervello avrebbe simulato? O, meglio, di chi? Probabilmente un cervello “medio”, risultante da un collage di dati e di esperimenti condotti in modelli e laboratori diversi. Ma avrebbe comunque avuto un’identità? La simulazione più avanzata a cui lo Human Brain Project è arrivato fa funzionare centomila neuroni (per qualche secondo), troppo poco per poter dire se ci troviamo di fronte qualcuno, ma la domanda, che indubbiamente incuriosisce, mostra allo stesso tempo un altro limite dello Human Brain Project. Non sappiamo minimamente, al momento, cosa causi le differenze che osserviamo quotidianamente fra individuo e individuo: perché il cervello di Tizio lo rende simpatico ed estroverso e quello di Caio scontroso e malinconico? Per gran parte del suo lavoro il cervello funziona probabilmente in modo più o meno simile fra tutti gli individui, per esempio controllando come respiriamo, o come camminiamo: tutte funzioni in cui la differenza fra individui ci sembra poco rilevante. Non sappiamo invece cosa causi quelle che sono per noi le differenze più importanti: i caratteri e le personalità. A discapito dell'importanza che hanno per noi, queste differenze potrebbero essere annegate in dettagli minori, di cui per ora non ne intravediamo che l’ombra. Ecco allora che, di fronte alla nostra ignoranza di tali fattori, la costruzione di una simulazione può sembrare davvero un tentativo troppo precoce.

Una lezione anche per l'Italia

Gli insegnamenti che si possono trarre da questa vicenda sono molteplici, anche per il nostro Paese che si accinge a gestire una grande quantità di fondi per la ricerca, da usare nel modo migliore possibile. Il primo insegnamento è che non sempre bastano i soldi per risolvere un problema scientifico. I fondi sono essenziali quando i principi su cui il lavoro di ricerca si basa sono quanto meno chiari: con i fondi si fa sviluppo, più che ricerca. La ricerca ha bisogno sì di fondi, ma soprattutto di libertà e di ingegno: è dalla ricerca di base che deve venire la bussola per utilizzare i grandi fondi per lo sviluppo: e la ricerca di base - per lo meno nel settore delle scienze della vita - non costa poi così tanto.

La seconda lezione che mi sento di condividere è che tutto sommato è stato utile che lo Human Brain Project sia stato finanziato. Non ha funzionato, ma è stato un tentativo ardito, coraggioso. Se mi si consente un paragone, questo tipo di investimento appartiene alla logica del venture capitalist, che investe in tante idee di impresa, nella speranza che una di queste si riveli rivoluzionaria. Io penso che questo tipo di impostazione sia utile e possa essere usata per finanziare la creatività e il desiderio di innovazione dei nostri ricercatori, anche a costo di fallimenti. Specialmente in un’era nella quale la creatività e l’innovazione scientifica sembrano essere in calo, privilegiando aspetti di crescita incrementale rispetto ad idee profondamente innovative.

La scienza è costruita sui fallimenti, che spesso non vengono ricordati, ma ciò che non ha funzionato è utilissimo a chi cerca di far avanzare la conoscenza: ci impedisce di commettere gli stessi errori. Insegnamo spesso i grandi successi della scienza, ma dovremmo dare ai grandi errori e fallimenti dell’impresa conoscitiva umana altrettanto spazio. “In Silico” fa proprio questo.

L’Autore è docente di Fisiologia all'Università di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA