Victor Hugo in guerra contro i “demolitori”

A Besançon una mostra sulle origini della conservazione del patrimonio artistico e storico. Il grande scrittore prese le difese dei monumenti contro i vandali rivoluzionari e le distruzioni belliche

Quando Victor Hugo nel secondo capitolo di Notre-Dame de Paris pone l’ormai celebre sentenza Ceci tuera cela (questo ucciderà quello), in un certo senso anticipa di oltre un secolo Zygmunt Bauman e la “società liquida”. Solo che la sua metafora è più prossima al mondo aereo, all’etere, che allo scorrere dell’acqua e alla sua dilagante mutevolezza. L’articolata digressione di Hugo mette in luce come l’invenzione di Gutemberg abbia consentito alle tesi di Lutero di diffondersi rapidamente e largamente, mentre questo non sarebbe accaduto se la sapienza religiosa, oltre a rimanere appannaggio di pochi teologi amanuensi, fosse stata, come era accaduto fino a prima, tramandata dalle pietre, le pietre delle cattedrali e dei monumenti sacri il cui emblema erano le Tavole della legge scolpite su una lapide. La carta stampata ucciderà dunque l’architettura perché questa non ha la stessa fluidità che l’invenzione di Gutemberg permette alla parola. Non stupisce dunque che Hugo si fosse poi imbarcato in una Guerra ai demolitori come titola la bella mostra in corso a Besançon nella casa intestata allo scrittore e nel Musée du Temps fino al 27 gennaio (catalogo Silvana). Mostra più che mai utile e attuale, quando il patrimonio storico e artistico è diventato, nonostante tutte le normative a tutela introdotte negli ultimi decenni, una questione che va dallo sfruttamento intensivo a fini turistici, al degrado dovuto alla carenza di fondi per la conservazione, alle distruzioni belliche che, in alcune zone calde del mondo, mirano proprio a colpire la memoria storica del nemico.

Esiste una relazione fra le demolizioni nate dalla guerra e la prassi molto in voga fra metà Ottocento e metà Novecento di abbattere i quartieri storici delle città europee per far posto a edifici moderni e più funzionali? L’esempio classico che unisce queste due situazioni, all’apparenza molto diverse, è la trasformazione urbanistica della vieux Paris tra il 1830 e il 1870, in particolare quella voluta da Napoleone III che fra il 1852 e il 1868 cambiò il volto della città affidandone il compito al barone Haussmann. E l’opera fu conclusa appena in tempo per verificare l’efficacia di una trasformazione che aveva cancellato gli antichi quartieri medioevali, col loro reticolo di strade irregolari, per imporre alla città una grande ruota i cui raggi si allungavano fino alla periferia coi grandi boulevard alberati oggi simbolo della Parigi moderna. Ma che cosa si cela dietro quella trasformazione? Oltre alle ragioni legate al risanamento architettonico e ambientale, il motivo è strategico e legato alla questione dell’ordine pubblico, che Napoleone vuole risolvere dopo le barricate del ’48: quei grandi viali adatti al traffico veloce di carri e carrozze, ma anche ai mezzi della polizia, sono un’arma passiva che disinnesca il potere delle barricate e favorisce una repressione più rapida e puntuale dei disordini cittadini.

Nel linguaggio entra un nuovo vocabolo, vandalismo, che – come ricorda Maïté Metz in catalogo – nasce per indicare il saccheggio dei monumenti francesi e per stigmatizzare il motto tuer la chose. Il fatto è i primi a fare le spese della “praticità” cercata da Haussmann saranno nel 1870 proprio i francesi nella guerra coi prussiani che, dopo la sconfitta di Sedan, sfileranno trionfanti a Parigi proprio su quei viali larghi e dritti, che i loro obici avevano martellato per giorni mettendo a ferro e fuoco la capitale. Stessa sorte toccherà ai comunardi che di lì a poco insorgeranno contro il governo pusillanime e vile che firmò la resa, ma su quegli stessi viali soccomberanno all’esercito di Tiers e MacMahon, non prima però di aver dato fondo a loro volta a incendi, demolizioni, smantellamento di muri e strade. L’immagine a un tempo eroica e tragica di quella disfatta, che riguarda tutta la Francia, è il quadro Les ruines du Palais des Tuileries di Ernest Meissonier, pittore di storia e di scene di battaglia, membro dell’Accademia Beaux-Arts, amato da scrittori come Maupassant e Proust, ma definito da Baudelaire il “gigante dei nani”. Lo studioso francese Eric Fournier nel libro Paris en ruines edito una decina d’anni fa aveva messo in luce l’essenza distruttiva del piano Haussmann che aveva ridotto Parigi a un “campo di battaglia”. Ancora l’analogia fra piccone e cannone, che attenta non solo alla vita degli uomini ma anche ai segni della sua storia.

Questa mentalità del piccone demolitore – molto in uso anche in Italia dopo l’Unificazione – non costituisce un frutto dell’Ottocento, ma risale fino al grande evento moderno, la Rivoluzione francese e ai vandalismi che si ripeteranno copiosi negli anni del terrore giacobino (una prassi che secondo la storica dell’architettura Françoise Choay, oggi novantaquattrenne, rimonta però fino alle guerre di religione che insanguinarono l’Europa: non è un caso che la storia si ripeta in questi nostri anni di nuovi conflitti apparentemente religiosi con la furia dei demolitori che si è abbattuta sui simboli e sui monumenti che testimoniano la storia e la memoria nemici: vedi la vicenda dei Buddha afghani, dei musei iracheni e di Palmira).

La Rivoluzione francese ha tra i suoi geni l’iconoclastia che vuole rinverdire i riti della damnatio memoriae. Il 14 agosto 1792, l’assemblea legislativa rivoluzionaria decreta la rimozione in ogni luogo pubblico delle statue dei re, disponendo che quelle in bronzo vengano fuse. E nell’agosto dell’anno successivo, la Convenzione ordina «la distruzione delle tombe e dei mausolei regali nella chiesa di Saint-Denis». Identica sorte per le statue dei reali sulle facciate o sui portali di Notre-Dame o a Saint-Germain-des-Prés, prese a martellate e rimosse. Louis-Sébastien Mercier, a cui si deve la monumentale compilazione dei Tableaux de Paris che descrivono strade, palazzi, piazze e angoli della città vecchia oggi scomparsi, nel 1798 denunciava: «Ancora qualche anno e non si saprà più dov’erano le chiese dei Cordiglieri, dei Giacobini, degli Agostiniani, dei Carmelitani, dei Bernardini, di Sainte-Opportune, di Saint-Jean-en-Greve e di Saint-Germain- le Vieux». E se oggi vogliamo capire com’erano ridotti questi spaccati di città in rovina, possiamo rivolgerci ai dipinti di Hubert Robert. Come si vede, questa iconoclastia che oggi condanniamo quando vediamo l’opera dai vandali islamisti in Medio Oriente o in Asia, l’abbiamo per primi messa in atto secoli fa in quell’Europa che si vanta della propria civiltà. Per Fournier ciò che unisce l’89, la restaurazione e la riorganizzazione di Parigi condotta da Haussmann è proprio la “figura del demolitore”. Haussmann, scrive, si sente un artista della demolizione, ma fin dai primi atti del suo piano di trasformazione di Parigi, alcuni lo considerano un “flagello”, l’“Attila dell’esproprio” e “della devastazione”.

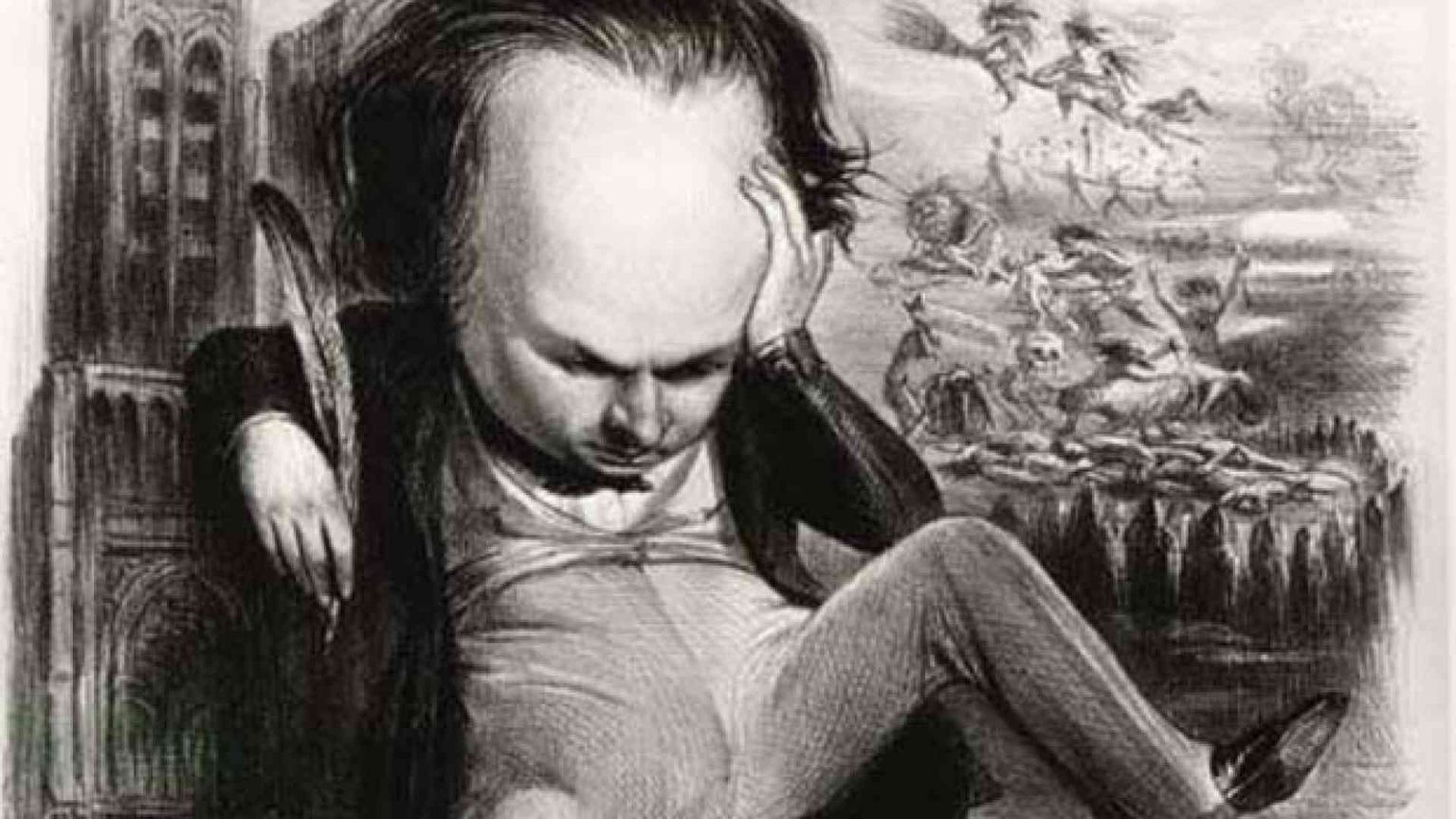

Per gli intellettuali francesi che si ritrovano con Hugo nella difesa del patrimonio, la “guerra ai demolitori” è come la guerra contro i barbari, i demoni o i cattivi demiurghi. Nestor Roqueplan, un sostenitore del barone Haussmann, nel 1854 afferma che «la distruzione suscita delle voluttà che l’edificazione non conosce». Al contrario, Théophile Gautier considera quelle distruzioni un «maelström tellurico». Xavier Darcos racconta nel catalogo l’opera di precursore nella tutela e conservazione dei beni storici condotta dallo scrittore e archeologo Prosper Mérimée, che a lungo lavorò perché venisse approvata una legge a protezione del patrimonio, che vedrà la luce soltanto nel 1887, quasi vent’anni dopo la sua morte. Mérimée s’interroga: consolidare o restaurare; lasciare quelle vestigia nella loro selvatica bellezza o riportarle a nuovo?

È un dibattito che coinvolge anche Eugène Viollet-le-Duc, l’architetto che restaurò le fortificazioni di Carcassonne, creando una città che non era mai esistita, come del resto fece anche con Notre-Dame a Parigi. «Restaurare un edificio, non è solo mantenerlo, ripararlo, o ricostruirlo, è riportarlo a una condizione completa che potrebbe non essere mai esistita»: il medioevo di Viollet-le-Duc non è imitazione, ma invenzione. E questa mostra offre spunti di riflessione per capire che la tutela del patrimonio non può e non deve diventare una ideologia assoluta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA