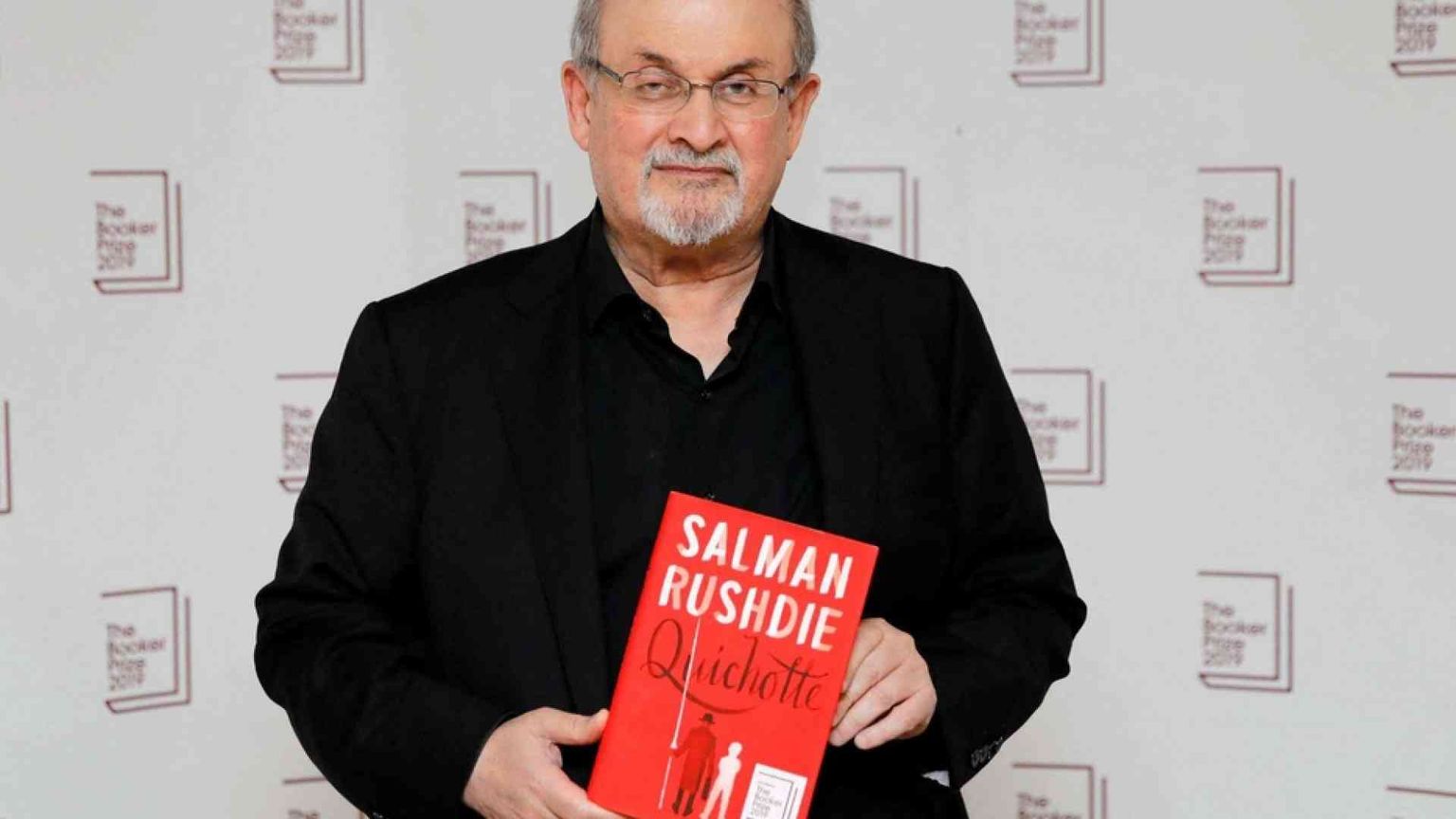

Chi è Salman Rushdie lo scrittore dei "Versetti satanici"

Nato in India nel 1947, è tra i principali autori in lingua inglese del romanzo postmoderno. Tra i suoi libri più importanti, "I figli della mezzanotte" e, dopo la fatwa, "L'ultimo sosp

Agli inizi degli anni Novanta, nel quartiere newyorkese di Manhattan, Thomas Pynchon, favorevolmente colpito da una recensione di Salman Rushdie a Vineland, lo aveva invitato a cena. Si erano dunque conosciuti dal vivo, a casa dell’editor Sonny Mehta. Fatto più unico che raro: Pynchon è l’assente per eccellenza della letteratura americana, assai meno reperibile di Salinger. In questo innocuo episodio sono racchiusi elementi fondamentali per capire ciò che è successo oggi nella Grande Mela, con l'aggressione allo scrittore noto al grande pubblico per I versi satanici e per la fatwa.

Pynchon è da sempre uno dei massimi ispiratori di Rushdie, che va così collocato nell’ambito del romanzo postmodernista: una tendenza caratterizzata dall’ironia, dal paradosso (talora feroce) e, soprattutto, dal cosiddetto “unreliable narrator”, termine coniato dal critico Wayne C. Booth in The Rhetoric of Fiction, a indicare l’inaffidabilità del narratore, l’insidia che si nasconde dietro ai suoi ghirigori metodologici (digressioni, inserzioni di elementi pop, cut up di criptocitazioni, depotenziamento dei sistemi di pensiero “forte”).

Nato a Bombay nel ’47, cresciuto nella regione del Kashmir, Rushdie si trasferisce in Inghilterra sin dal ’60, dove studia al King’s College di Cambridge. Esordisce in narrativa con Grimus (1975; Mondadori, 2004), una favola allegorica legata al poema Il linguaggio degli uccelli del poeta persiano duecentesco Farid al-Din ’Attar. La seconda opera, I figli della mezzanotte (1981; Mondadori, 2003), ottiene un successo clamoroso e fa incetta di premi, tra cui il Booker Prize. Nella storia di Saleem e di altri mille bambini, nati nella notte del 15 agosto ’47, il giorno dell’indipendenza indiana, si intrecciano stili e forme mutuate dal realismo magico di Gabriel García Márquez, dal simbolismo oggettivista di Saul Bellow, con uno sguardo alla mistica orientale.

Del 1988 è il suo libro più celebre e controverso: I versi satanici (Mondadori «Oscar 451», 2017), divenuti un vero e proprio caso letterario a livello planetario, e costati a Rushdie la fatwa dell’ayatollah Khomeini nel febbraio dell’89. Due viaggiatori, Gibreel Farishta e Saladin Chamcha, salvi dopo un terribile incidente aereo, divengono l’ipostasi del Bene e del Male. E, ovviamente, lottano senza esclusione di colpi. Anche qui realtà e trascendenza si intersecano fino a perforare il “muro della terra”.

Uno dei primi lavori di Rushdie, a seguito della fatwa, fu la recensione del romanzo pynchoniano, apparsa nel gennaio del ’90 sul New York Times Books Review. Rushdie dimostrò una chiara consonanza estetica con l’autore dell’Incanto del Lotto 49: per entrambi si potrebbe parlare addirittura di surrealismo (non stricto sensu, ma nell’accezione di una dimensione che soverchia il dato effettuale).

I decenni posteriori alla fatwa – rinnovata nel 2008 – hanno comportato una semi-clandestinità dello scrittore indiano che ha continuato a scrivere romanzi importanti come L’ultimo sospiro del Moro (1994; Mondadori, 1995) e La terra sotto i suoi piedi (Mondadori, 1999), raccolte di racconti (Est, Ovest, 1994; Mondadori, 1997), libri per bambini (Il mago di Oz, 1992; Mondadori 2000), e testi di non-fiction, in particolare Patrie immaginarie (Mondadori, 1991) con notevoli spunti critici su Italo Calvino, Günther Grass – un altro dei suoi maestri –, Nadine Gordimer, nonché personali opinioni politiche e contributi sul cinema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA