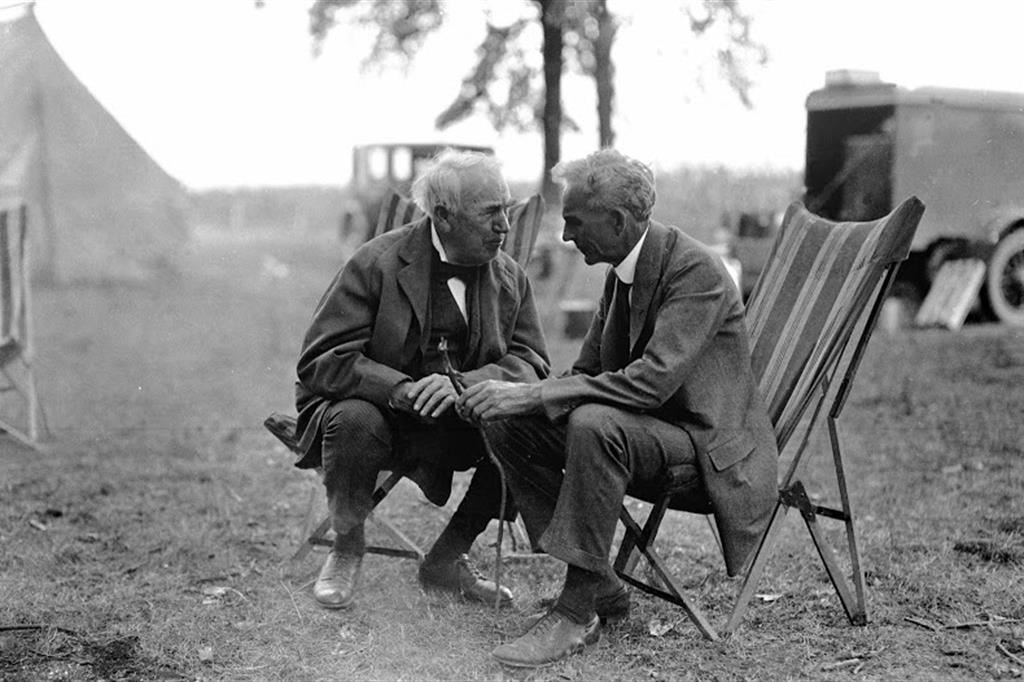

Henry Ford, a destra, a colloquio con Thomas Edison in un’immagine scattata nel 1923 / Ford Motor Company - Ford Motor Company

Nel 1916 Ford era un’impresa formidabile. Da un paio d’anni aveva introdotto in tutti i reparti della fabbrica di Highland Park la catena di montaggio, i tempi per fabbrica una Model T erano scesi da dodici ore e ventotto minuti a un’ora e trentatre minuti. L’auto a basso costo per le masse era realtà e l’azienda faceva enormi profitti.

La causa Dodge vs Ford: il profitto prima di tutto

Nel novembre di quell’anno però degli azionisti del gruppo portarono il fondatore Henry Ford in tribunale. Erano i fratelli Dodge, infuriati perché Ford aveva convinto il consiglio di amministrazione a non distribuire dividendi per tenere cassa e investire sulla costruzione di un nuovo stabilimento. I Dodge però avevano bisogno di soldi per una fabbrica di auto rivale che avevano appena avviato, quindi denunciarono Ford per costringerlo a distribuire gli utili agli azionisti.

Il dialogo tra Elliot Stevens, l’avvocato dei Dodge, ed Henry Ford è da manuale della storia del capitalismo e del purpose aziendale. Stevens gli chiese qual era secondo lui il modo corretto di gestire una società per azioni. « Io non credo ci spetti di fare guadagni esorbitanti sulle nostre automobili – rispose l’industriale –. Un guadagno ragionevole è giusto, ma non un guadagno soverchio. Perciò la mia politica è stata quella di ribassare i prezzi delle automobili quasi fino all’ultimo limite concesso dalle spese di produzione, e di assegnare i benefizi agli operai e ai consumatori, col sorprendente risultato di benefizi enormi anche per noi stessi». «Qual è lo scopo della Ford Motor Company se non fare profitti, può dirmelo signor Ford?» lo incalzò l’avvocato. « Lo scopo è fare il bene delle persone più che possibile, ovunque e per tutte le persone interessate » rispose Ford.

I Dodge vinsero il processo e pure il ricorso di Ford alla Corte suprema del Michigan. «Una società per azioni è organizzata e condotta in primo luogo per il profitto degli azionisti. I poteri del consiglio d’amministrazione devono essere impiegati a tal fine» scrissero i giudici del Michigan, precisando che non rientra tra i poteri di un Cda «condurre gli affari di una società per azioni per il beneficio solo accessorio degli azionisti e con lo scopo primario di beneficiare gli altri».

L'interesse collettivo nella storia dei grandi gruppi

Gli stakeholder diversi dagli azionisti avrebbero dovuto aspettare più di qualche decennio per tornare ad essere presi in considerazione dalle grandi corporation del secolo scorso. Lo sfortunato processo di Ford è riportato in Profitto, un libro pubblicato ad aprile da il Saggiatore e firmato dal William Magnuson, economista 41enne che insegna Diritto d’impresa alla Texas A&M University. Un accademico atipico, che tra una laurea breve a Princeton e un master ad Harvard ha preso una laurea specialistica in Storia, Economia e Politica all’Università di Padova e ha iniziato la carriera come assistente nella redazioni romane di Associated Press e Washington Post.

L’idea dell’impresa come entità il cui scopo principale è la massimizzazione del profitto è relativamente recente, è un passaggio che si è verificato tra l’Ottocento e il Novecento e che soltanto negli ultimi decenni è stato rimesso in discussione.

E atipico è anche il racconto della storia delle imprese che Magnusson offre nel suo libro: l’idea di fondo è che quando si guardano le corporation come fenomeno storico, emerge che da sempre le grandi imprese sono state create per finalità di interesse collettivo, come potevano essere l’espansione dei commercio, l’esplorazione del pianeta o obiettivi religiosi.

L’idea dell’impresa come entità il cui scopo principale è la massimizzazione del profitto è relativamente recente, è un passaggio che si è verificato tra l’Ottocento e il Novecento e che soltanto negli ultimi decenni è stato rimesso in discussione. L’idea che l’impresa abbia responsabilità nei confronti delle persone e del pianeta e non solo verso gli azionisti sembra molto moderna, ma è in realtà antica ed è stata la normalità per diversi secoli. Magnuson lo dimostra con un excursus storico documentatissimo che riparte dalle societates dell’antica Roma, create dai cittadini su richiesta del Senato per rifornire le truppe che combattevano in Iberia, per passare dalle grandi imprese della storia dell’Occidente: il Banco Medici che creò la finanza nella Firenze rinascimentale, la Compagnia delle Indie che ha anticipato la globalizzazione, la Union Pacific che ha unito l’America con la ferrovia, e poi Ford, Exxon fino alle “moderne” KKR e Meta.

Il potere della cooperazione e le regole per il bene comune

Tutte imprese nate per scopi nobili e determinate a raggiungerli, pronte a favorire la società, non a osteggiarla, ma poi tutte cadute nella trappola dell’avidità. Fino ad avere portato a una situazione in cui l’avidità stessa, la ricerca del profitto come scopo finale, è stata considerata la normale attività di un’azienda. Il punto, per Magnuson, è che «la grande azienda, nella sua essenza, è una dimostrazione del potere della cooperazione, della forza di tanti individui che operano insieme verso sforzi comuni» ma occorre darsi delle regole per fare in modo che questi sforzi siano incanalati verso il bene collettivo. E qui la questione si fa problematica, perché occorre essere d’accordo su che cosa sia il bene comune (e non può stare alle corporation deciderlo) e creare dei metodi per assicurarsi che l’azienda lo stia davvero perseguendo.

Magnuson propone un metodo, una serie di regole argomentate su ciò che le imprese dovrebbero e non dovrebbero fare: non sovvertire lo Stato; ragionare in un’ottica di lungo periodo; condividere con gli azionisti; competere rispettando le regole; trattare bene i lavoratori; non distruggere il pianeta; non prendersi tutta la torta per sé; non muoversi troppo in fretta o non rompere troppe cose. Indicazioni semplici, di buon senso, ma forse non abbastanza perché le grandi imprese tornino rapidamente alla loro antica, e benefica, normalità.

.jpg?dt=1716457406743&Width=300)

.jpg?dt=1716457406743&width=677)

.jpg?dt=1717061145410&Width=300)

.jpg?dt=1717061145410&width=677)

.jpg?dt=1717060389063&Width=300)

.jpg?dt=1717060389063&width=677)