Il Danteum e Terragni, architettura come poesia

Uno dei progetti più affascinanti e mai realizzati dall'architetto comasco, doveva essere costruito per l'Eur 1942. È il" testamento" del grande progettista, che mette a soqquadro le idee mo

Non esiste nella storia dell’architettura italiana della prima metà del Novecento un progetto più misterioso, fascinoso, antifrastico rispetto all’idea stessa di monumento del Danteum che Pietro Lingeri e Giuseppe Terragni elaborarono e presentarono nel 1938 e che avrebbe dovuto vedere la luce per l’Eur del 1942. Il Danteum è una di quelle opere per cui si può parafrasare senza tema di sbagliare il detto oraziano: Ut architectura poesis. Architettura come poesia. Di questo si sta parlando, e forse non ci si rende conto di quanto all’epoca potesse essere paradossale per il mondo dell’architettura modernista italiana una considerazione del genere. Perché non c’è dubbio che nel linguaggio moderno, quello di Le Corbusier per esempio, la vena lirica avesse una sua parte, se non altro perché i moduli progettuali spesso si rifacevano alla sezione aurea che era ben presente nei pensieri dell’architetto svizzero fin da quando aveva viaggiato nel mondo mediterraneo, ma poi trovando ulteriori spunti quando nel 1931 uscì il saggio di un grande erudito sul “numero d’oro”, Matila Ghyka, diplomatico e scrittore rumeno che per tutta la vita studiò la questione del ritmo nella creazione poetica (e l’architetto se ne ricordò nel 1948 nel libro sul Modu-lor, l’equivalente corbuseriano del leonardesco uomo vitruviano).

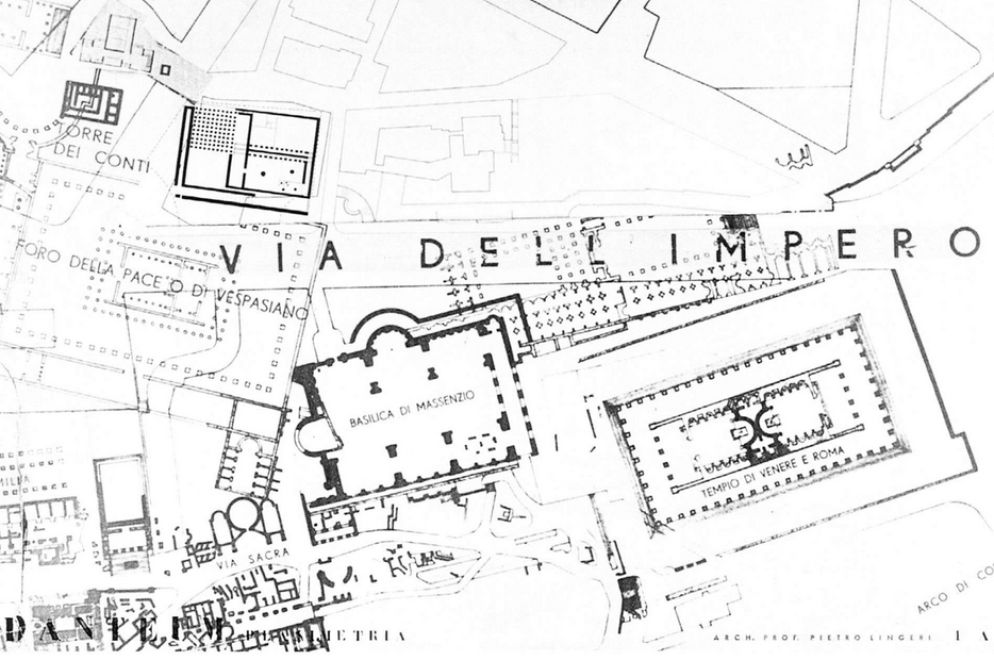

Tuttavia, questa vena lirica doveva applicarsi alle proporzioni e all’armonia cartesiana, razionale, degli spazi e alla loro funzionalità priva di orpelli. Anche Lingeri e Terragni nella relazione che accompagnava il loro progetto scrissero di aver cercato di «ottenere il massimo di espressione con il minimo di retorica, il massimo di commozione col minimo di aggettivazione decorativistica e simbolistica » perché il Danteum doveva essere «una grande sinfonia da realizzare con strumenti primordiali ». Quando si leggono queste affermazioni si può forse ipotizzare perché il progetto non venne realizzato: la motivazione ufficiale, che Federica Rasenti ricorda nel catalogo edito da Marsilio a corredo della mostra Città di Dio. Città degli uomini in corso al Palazzo Ducale di Urbino (fino al 27 marzo), suona infatti alle mie orecchie con quel tono politichese che sempre si accompagna al rifiuto di un’opera geniale (cioè libera) impugnando ragioni di limiti ideologici se non soltanto economici: «Il progetto – scrive la studiosa – si arenerà verso la fine del 1939, pare a causa di difficoltà politiche oltre che per via del crescente impegno bellico dell’Italia» (che non impedì tuttavia di realizzare il cubone pseudometafisico con gli archetti vale a dire il Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur).

Confesso di considerare la mancata costruzione del Danteum come una delle ferite più profonde che l’architettura del Novecento abbia subito: un vulnus di cultura e di civiltà estetica. Terragni a Como ci ha dato due capolavori incommensurabili: la Casa del fascio e l’Asilo infantile Sant’Elia: basterebbero a farne, con Giovanni Michelucci, il più grande architetto italiano del Novecento e uno dei più grandi in Europa. E la sua grandezza sta anche nell’aver svuotato con la poesia ogni pretesa retorica che il regime accampava nella mente degli architetti che volevano costruire, imponendo loro determinati valori monumentali. Se anche per un decennio il razionalismo italiano, almeno fino al 1932, sperò – con la mediazione di Pietro Maria Bardi – di diventare arte di Stato e Mussolini (per tramite della Sarfatti) si fosse dimostrato sensibile alla pretesa, le cose poi andarono in tutt’altro modo. Polemicamente, l’anno prima, lo stesso Bardi aveva presentato alla Seconda Esposizione di Architettura Razionale un Tavolo degli orrori con prodotti dagli architet- ti iscritti al sindacato fascista (oggi, nonostante la predilezione per un certo tipo di architettura moderna, non si può però negare che Piacentini & C. si dimostrarono spesso architetti capaci, e alcune loro architetture sono di tutto rispetto, anche se le forme ricalcano un’estetica monumentale).

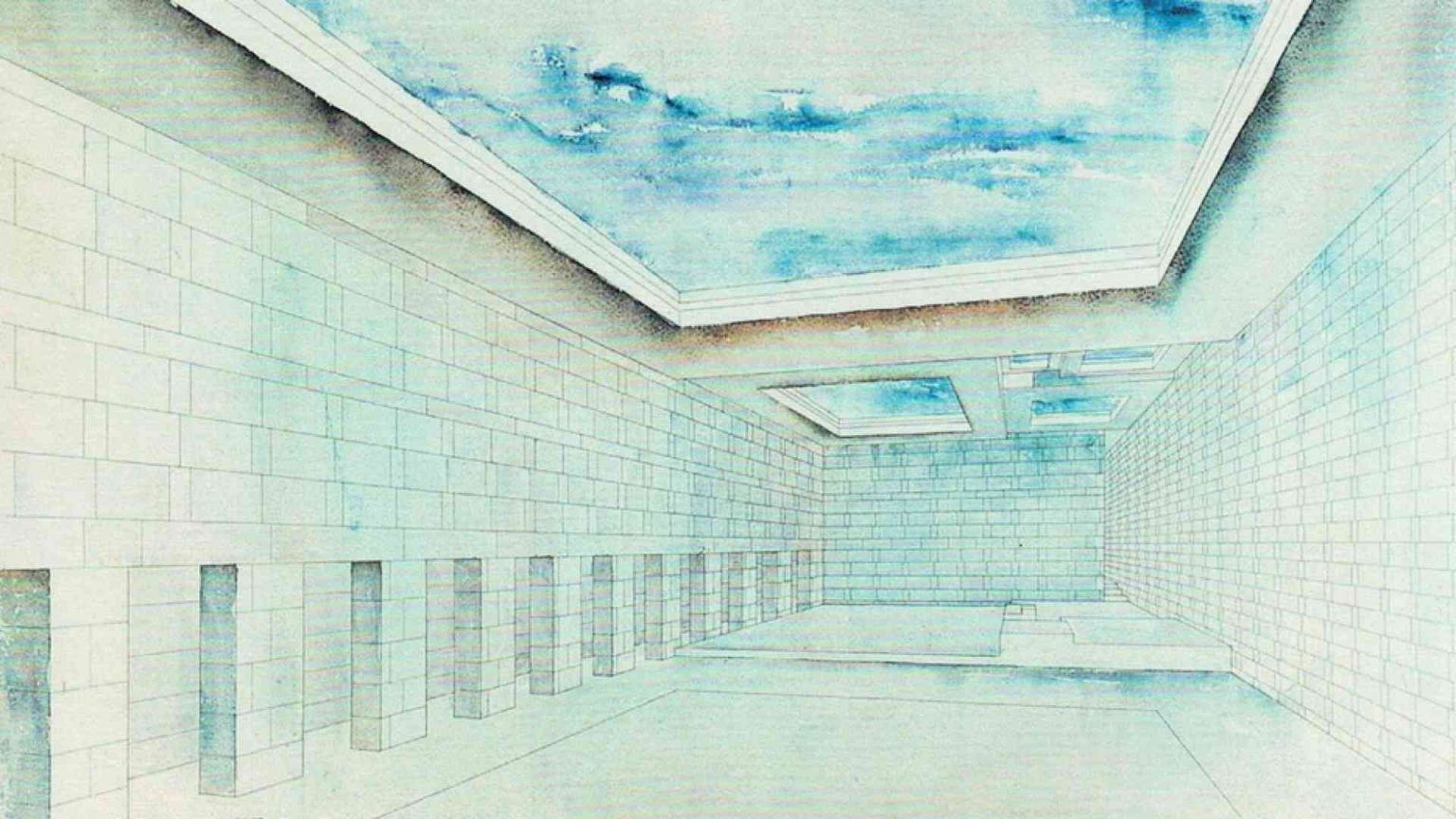

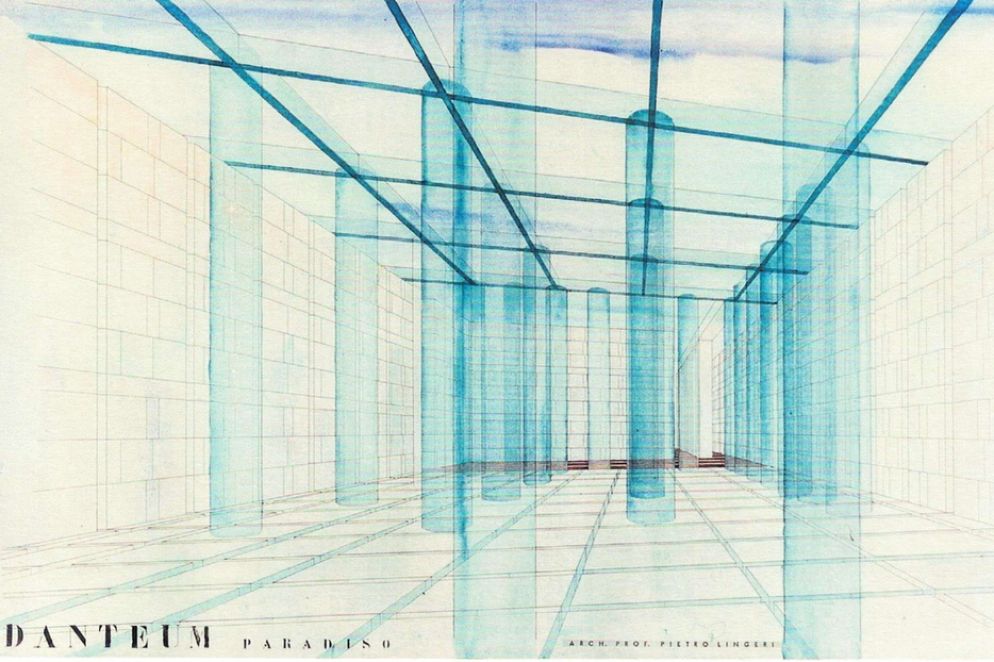

La mostra di Urbino chiude l’anno dantesco regalandoci un’occasione rara: espone 22 tavole coi disegni originali di progetto di Lingeri e Terragni, planimetrie, alzati, assonometrie. E attorno – col pendant della quattrocentesca Città ideale conservata alla Galleria Nazionale – dissemina in alcune stanze una novantina di disegni- progetti di architetti che immaginano scenografie dantesche nel segno dell’utopia (ma si potrebbe dire che l’utopia è proprio celebrata da Lingeri e Terragni nel far corrispondere all’organizzazione interna dell’edificio quel procedere ascensionale e spiraliforme che governa la struttura della Commedia). Basterebbe il “passaggio” dall’Inferno con le cento colonne marmoree che alludono alla selva oscura – interrotte nella loro ritmica compattezza da un’unica colonna di vetro che rappresenta Virgilio –, alla “stanza” del Purgatorio coi soffitti che si aprono in finestre di varie dimensioni verso il cielo, per giungere al Paradiso con le trentatré colonne in vetro molato, ecco, già questo può far intuire che tasso di genialità poetica seppero esprimere i nostri due architetti.

Il Danteum è una di quelle opere che funzionano da “segno di contraddizione” su un’epoca dibattuta fra classicità ed eresia, custode del classico ma desiderosa di infrangerne la retorica con una sprezzatura moderna che intende unire unire teoria e prassi, materia e spirito, tecnica e armonia. Siamo già oltre il positivismo ottocentesco, ma in qualche modo viene messo in discussione anche il dogma funzionalista: Le Corbusier, dopo esserne stato il guru più influente, compie una svolta radicale col masso erratico che viene a posarsi sulla collina di Ronchamp, la chiesa di Notre-Dame du Haut, che avrà sul dibattito architettonico la potenza d’urto di un meteorite caduto inaspettatamente sulla terra. Feroce la stroncatura che Argan diede di Ronchamp vedendo nella chiesa il tradimento di tutti gli ideali funzionalisti di cui fino a quel momento Le Corbusier era stato il profeta indiscusso nel mondo. Il grande critico, coerente nell’argomentare una visione progressista e razionale, aveva però già dato prova di cecità proprio discutendo le scelte progettuali di Lingeri e Terragni per il Danteum. «È un errore madornale: l’idea di far coincidere la distribuzione planimetrica di un edificio con la struttura di un poema è quasi comica, ma non più di quella di esprimere architettonicamente la vittoria, la patria, la perennità dell’impero».

Come ha osservato la storica Ada Francesca Marcianò nel 1987, questa comicità- retorica è contraddetta proprio «frammentando intensamente lo spazio, immergendo il visitatore in un continuum temporale arricchito di episodi plastici che trasgrediscono sia la “mistica del vuoto” di regime sia le vacue spianate classiciste». All’epoca probabilmente quelle colonne potevano aver fatto torcere il naso ad alcuni razionalisti più dogmatici, che videro in quel progetto un cedimento alla vena “mediterranea” che emergeva da alcuni architetti del Gruppo 7, di cui anche Terragni fece a suo modo parte, che Edoardo Persico impietosamente paragonò alle “comode alcove” borghesi.

Persico, una mente tra le più lucide nell’intuire le svolte dell’arte e dell’architettura, era morto nel gennaio del 1936. Dobbiamo chiederci come avrebbe trattato il Danteum. Forse l’avrebbe stroncato, se pensiamo alle parole durissime che rivolse a Luciano Baldessarri (un altro gigante da riscoprire) per le cinque colonne senza alcuna funzione portante che aveva posto sulla facciata del Padiglione per la Stampa alla Triennale del 1933. Nel Danteum altro che cinque, cento colonne, la cui funzione era simbolica e figurativa. Cioè frutto di una ispirazione letteraria, quella che veniva dalla Commedia dantesca, a cui Persico poteva certo essere sensibile, visto che aveva cominciato a scrivere proprio di letteratura per Il Baretti. Non lo sapremo mai, ma quel temenos dantesco, con le sue murature massicce che avrebbero dialogato, su via dell’Impero, con la Basilica di Massenzio, resta una delle grandi occasioni perdute e da rimpiangere, che – come scrisse Marcianò – anche oggi incarnerebbe la forza di un «paradosso urbano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi