“Autoritratto come mostro” (1964)

La curatrice della piccola mostra che gli Uffizi dedicano a una misconosciuta pittrice dell’epoca di Savonarola, Plautilla Nelli (di cui parlerò prossimamente), Fausta Navarro afferma che in quanto donna, Plautilla – una domenicana – aveva una particolare capacità di sentire e comprendere il dolore. Non a caso nell’iconografia cristiana sono soprattutto donne quelle che piangono insieme sotto la croce e mentre portano al sepolcro il Cristo morto. E sono le donne, del resto, che più spesso assistono i loro familiari quando soffrono, che li accompagnano negli ultimi momenti di vita, che ne curano i luoghi del ricordo. Oggi forse questa pietas si è un po’ affievolita fra le più giovani che, come molti, cercano di tener lontano dai loro occhi il dolore e la morte, perché questo è anche il rapporto della nostra società con le cose ultime.

Il tragico, la sua abissale insensatezza, non si rivelano soprattutto in tempo di guerra, ma in tempo di pace. Il dolore che colpisce inaspettatamente, la morte innocente, la fatalità, ecco, questo grida al cospetto dell’intelligenza. E le donne sono esperte di elaborazione del lutto, la loro capacità di compassione rappresenta anche una statura umana, le porta più vicine al mistero sacrificale che si cela all’origine del mondo e le espone con tutto il corpo a questo martirio. Il titolo della mostra che Palazzo Pitti dedica a Maria Lassnig mi fa pensare a come sia contrastante la vulgata femminista contemporanea. Woman power ha un suono strano, per quanto alla pronuncia risulti pieno e persino enfatico. Il potere femminile di un tempo era quello che sapeva tenere a freno la disperazione che ci assale quando il dolore e la morte si rivelano nella loro assoluta inesplicabilità.

Se uno passa in rassegna l’iconografia femminile lungo i millenni, dalle veneri preistoriche alle pagane manifestazioni del planctus, allo spasmo di Maria sotto la croce, vede che il dolore e la morte sono affrontati dalle donne con la forza del loro grembo. Grembo materno, ma anche tomba che si dispone a riprendere dentro di sé ciò che aveva generato. Mi preme capire come una pittrice potente, piena di rigore (pur dentro un espressionismo dai colori stralunati), che per oltre mezzo secolo ha dipinto con una coerenza stilistica impressionante, ecco, mi chiedo quanto quel “potere-donna” in Maria Lassnig sia servito a compensare, a combattere, a surrogare quella vocazione alla pietas per l’altro che segna antropologicamente il femminile dalle origini. Wolfgang Drechsler nell’introduzione al catalogo (Sillabe) scrive che il tema ricorrente, se non unico certo ossessivo, della pittura di Maria Lassnig è “se stessa”.

Narcisismo? Non proprio. Autoreferenzialità? Sicuramente no. Smarrimento? Certo, ma come se nascesse dalla coscienza allucinata di essere tigre in una gabbia di domatori. Inversione delle parti: è la fiera a infilare la testa nelle fauci dell’uomo che ha di fronte. E deve stare attenta alle mosse degli altri esemplari umani che il suo occhio tiene fermi sul podio in attesa che venga il loro turno. Come scrive nella nota iniziale il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, la tensione lacerata che vediamo in certe opere della Lassnig le rende equivalenti contemporanei del Laocoonte. Ossessionata da se stessa, insiste Drechsler, non vanitosa però; onesta «fino alla soglia del dolore, e talvolta anche oltre». Una donna-artista a nervi scoperti. Un “essere” decorticato, che mette in mostra sul suo corpo l’abissalità del proprio sentimento del mondo.

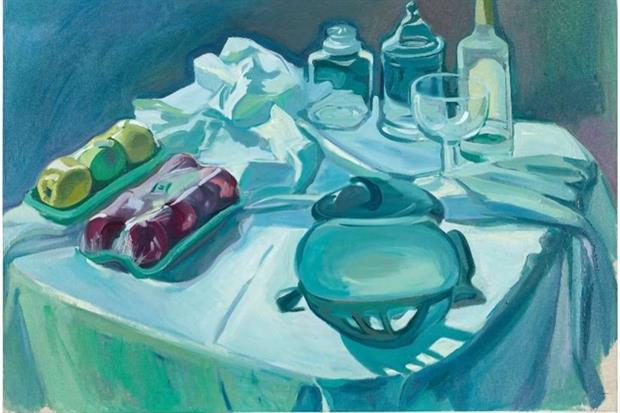

È morta a novantacinque anni, nel 2014, Maria Lassnig, giusto in tempo per raccogliere il doveroso omaggio alla carriera della Biennale di Venezia nel 2013 (c’è da chiedersi perché non sia venuto vent’anni prima quell’omaggio, quando già l’acme della sua espressione pittorica era raggiunto e continuò in una sorta di dieta di mantenimento, diversa però dalla gestione un po’ troppo consapevole della fama da parte di artisti come Baselitz e Kiefer, sempre alla ribalta della critica). Ricordo una mostra memorabile della Lassnig allo Studio Cannaviello di Milano – che era l’approdo italiano del neoespressionismo di area tedesca, quindi anche per austriaci come la Lassnig e Anzinger – verso la fine degli anni Ottanta. Colpiva il cromatismo lieve come nel pastello, privo di ombre – di nero – eppure più angosciante e crudele di una pittura dove si calca la mano su tinte plumbee, fangose, da sottosuolo. C’è un riverbero di grigio diffuso nel colore della Lassnig, un velo, opaco, che immerge le forme e le fa risaltare come da una fibrillazione formale.

La sua luce ha qualcosa di nordico, ma non di romantico; non c’è più spazio per il romanticismo nella spietata verità del mondo uscito da due guerre mondiali. L’idea che s’imprime nelle menti è il carnaio. Non dovremmo mai dimenticare che esiste anche una colpa della sproporzione offensiva per abbreviare i tempi di una guerra e porre fino alle inutili stragi. Questa coscienza, così come c’è nei pittori tedeschi del dopoguerra e oltre, c’è anche nell’esperienza dell’assurdo che l’individuo, prova in una società borghese dove si respira aria di perbenismo, violenza xenofoba, machismo mentale, segregazione femminile nelle convenzioni dettate da una cultura che ha sicuramente radicamenti nel potere maschile. Alla Biennale di Venezia questa “lotta” di corpi femminili e maschili (in lotta anche con le proprie stesse forme), sembrava mettere in scena lo spasmo del rettile che cambia pelle; quei colorini acidi, quei gialli e quei bianchi opachi come il velo della follia, quelle tracce di rosso che piuttosto che al sangue rimandano al violaceo dei corpi scorticati, hanno una silenziosa e sinistra impenetrabilità. Dalla superficie si aprono bocche urlanti, come quella della donnola appoggiata sulle gambe dello spirito della montagna in una tela del 1996.

La pittura della Lassnig, ancor più di quella di Anzinger (un altro gigante che andrebbe riscoperto), ha a che fare col sentimento dell’assurdo sociale, dell’autolesionismo individuale, del tormento cinico e spietato che prende forma anche nella narrativa dell’Io di Thomas Bernhard (forse più che nelle atmosfere kafkiane). Le opere in mostra di Firenze sono scelte con misura lungo mezzo secolo di lavoro pittorico, in un gioco di sottintesi raffinati e diacronici. L’aggressività, il nulla, l’ipocrisia, la forza coattiva delle pulsioni emergono come continuità di stile e di sguardo. Sembra che il Leone d’Oro tardivo del 2013, confermi la regola di una certa pigrizia della critica a riconoscere l’originalità della Lassnig nel panorama novecentesco, così che anche questa mostra fiorentina è allestita in uno spazio angusto che accoglie soltanto 25 opere mentre il catalogo ne registra 54. Ma la stabilità linguistica che la Lassnig ha mantenuto per una intera vita sarà anche il punto di ripartenza più certo nel garantirle quella permanenza nella storia dell’arte, che peraltro deve esserle ancora riconosciuta come merita.

Firenze

Palazzo Pitti

MARIA LASSNIG

Woman power

Fino al 25 giugno